スルメイカ(鯣烏賊)の塗り絵

スルメイカ(鯣烏賊)の特徴

海を飛ぶように泳ぐ!スルメイカ!

スルメイカは、日本の海でたくさん見られる、みんなにもおなじみのイカだよ。びゅーんと速く泳ぐ姿は、まるで海の中を飛んでいるみたいなんだ。スーパーのお魚コーナーで見ることも多い、とっても身近な海の生き物だね。

どんなすがたをしているの?

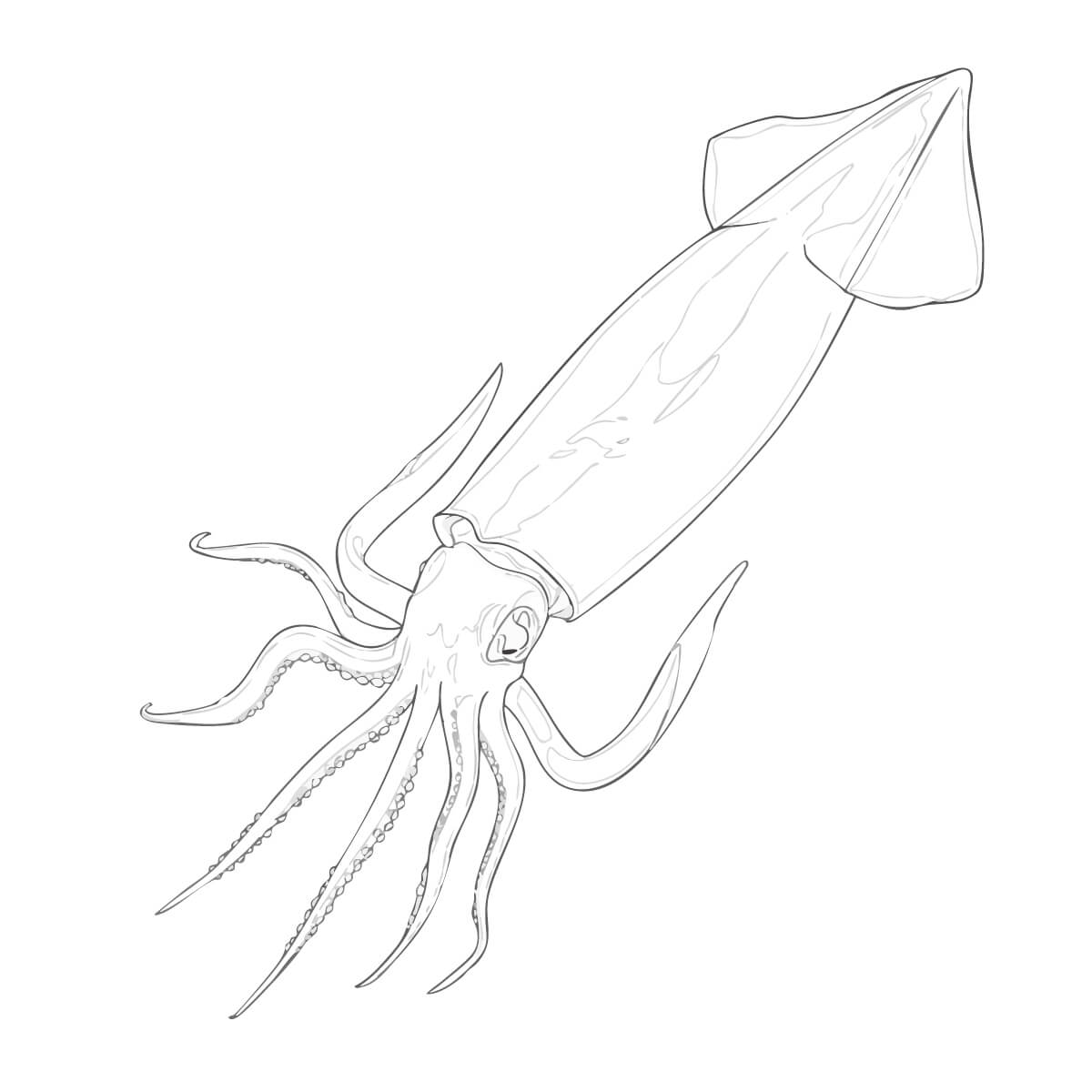

スルメイカの体は、速く泳ぐのにぴったりな、ロケットみたいな形をしているよ。頭についている三角の部分は、「耳」や「ヒレ」と言われている「エンペラ」で、泳ぐときにかじ取りをするんだ。そして、一番の特徴は10本のあし!けど、本当は長い2本は、えものを捕まえるための「しょくわん(触腕)」というんだよ。だから、正しくはイカの足は8本なんだ。大きな目で、暗い海の中でもえものをしっかり見つけることができるんだよ。

あっというまに色が変わる!

スルメイカは、体の色をあっというまに変えることができるんだ。びっくりしたり、怒ったり、仲間と合図を送りあったりするときに、茶色っぽくなったり、白っぽくなったりするんだよ。まわりの景色に色を合わせることで、大きな魚から身をかくすのにも役立っているんだ。

ジェット噴射でびゅーん!

スルメイカは、体の中に吸いこんだ海水を、勢いよく吹き出して、その力で前に進むんだ。これを「ジェット噴射」というよ。ロケットみたいに、びゅーんと速く泳ぐことができるんだ。敵におそわれたときは、黒いスミを吐いて、相手をびっくりさせてそのすきに逃げるんだよ。

どこに住んでいるの?

スルメイカは、日本のまわりの広い海を、群れになって泳ぎながら暮らしているよ。寿命は約1年と、とっても短いんだ。その短い一生のあいだ、広い海を旅しながら成長していくんだね。

スルメイカの「スルメ」って?

みんなが知っている「するめ」は、イカを干して乾燥させた食べ物だね。このスルメイカは、するめを作るのによく使われることから、「スルメイカ」という名前がついたんだよ。また、墨を吐く群れの「墨群」が語源という説もあるんだよ。

イカにはくちばし(イカトンビ)がある!

イカには、足の付け根のところにくちばしがあるよ。これを「イカトンビ」というんだ。鳥のくちばしと同じように固くて、食べられないから、取り除いて料理するんだよ。

スルメイカ(鯣烏賊)の色を塗るコツ

色の選び方

スルメイカは体の色を変える名人だから、きみの好きな色で塗ってみよう!本物のスルメイカは、どんな色かな?と想像しながら塗るのも楽しいね。

- 体の色:生きているときは、赤茶色やこげ茶色をしていることが多いよ。でも、白っぽくしたり、体の表面に点々模様を描いたりするのもいいね。

- おなかの色:背中側より少しうすい色や白っぽい色にすると、本物らしく見えるよ。

- ヒレ:体と同じ色か、少しだけ濃い色にするとかっこいいね。

- 目:目はとっても大きいから、黒や深い青色でぬってみよう。目のまわりに金色のわっかを描きたすと、キラリとひかって見えるよ。

- あしと吸盤:あしも体と同じような色でぬってみよう。あしについている丸い吸盤は、うすいむらさき色やピンク色でちょんちょんとぬると、かわいくなるよ。

ツルツルした体を表現しよう!

スルメイカの体は、水にぬれてツルツル、ピカピカしているよ。光が当たっている感じを出してみよう。

- 色えんぴつで塗る場合:体のまるみにそって、背中などの一番高くなっている部分を少しだけ白くぬり残したり、うすくぬったりすると、ひかっているように見えて、立体感がでるよ。

- クレヨンで塗る場合:ぬったあと、指でそっとこすると、色が混ざってなめらかになるよ。

立体感を出す塗り方

スルメイカは丸くて立体的な形をしているね。「かげ」をぬると、もっと本物みたいに見えるよ。

- あしが重なっている部分

- ヒレの付け根

- 体の一番下の部分

- こんな場所は、体の色より少しだけ暗い色(たとえば、茶色でぬったら、こげ茶色を少し重ねる)をぬると、「かげ」ができてかっこよくなるよ。

元気な海の中を描こう!

- まわりの海:青色や水色、エメラルドグリーンなど、いろいろな青系の色をまぜてぬると、きれいな海の感じが出るね。白いクレヨンで泡を描いてから青色をぬると、泡がうかびあがって見えるよ。

- えもの:スルメイカが追いかけている、小さい魚の群れ(イワシなど)を描き加えても楽しいね。キラキラした銀色でぬってみよう。

- スミ:おしりのほうから、もくもくと広がる黒いスミを描いてみよう!敵から逃げている、迫力のある絵になるよ。

ぬりえを楽しむためのヒント!

にじ色のスルメイカや、星もようのスルメイカがいても、とってもすてき!「こんなスルメイカがいたらいいな」という気持ちを大切に、自由に楽しんでぬってみてね。

-

スルメイカ

-

泳いでいるスルメイカ

-