ナナホシテントウの塗り絵

~

~

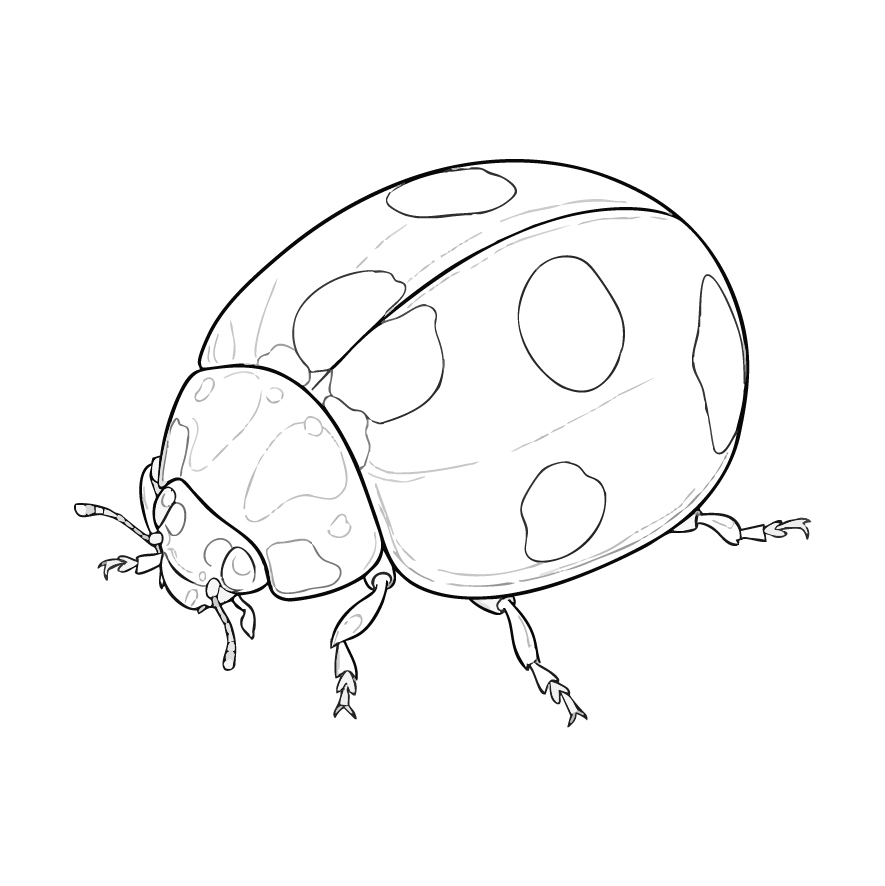

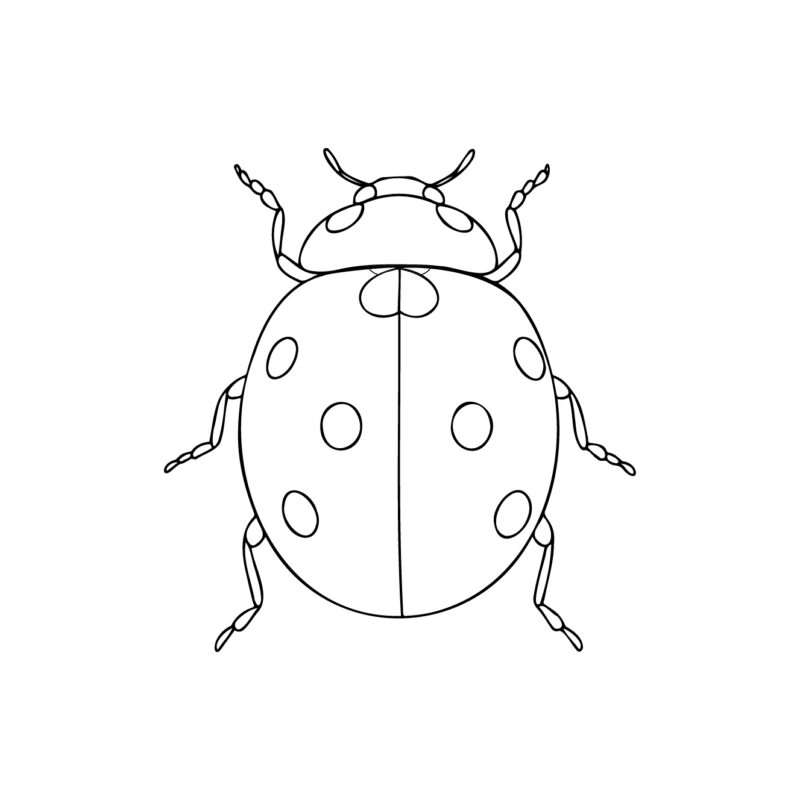

ナナホシテントウの特徴

小さくてまるい体!赤い体に黒い点々、いくつあるかな?

ナナホシテントウは、みんなの知っているように、小さくてまるい体をしているよね!光沢があってつるつるしているのが特徴だよ。

あざやかな赤い色のハネに、黒い点々があるんだ。この黒い点々は、7つあるから「ナナホシ」テントウっていう名前がついたんだよ。左右に3つずつと、頭の近くに1つあるのを見つけられるかな?頭の近くにある点はハートの形にも見えるね。

どこにいることが多いの?

ナナホシテントウは、アブラムシがいる草むらや、日当たりのいい畑・公園などでよく見かけるよ。お花や葉っぱの上にちょこんと止まっている姿は、とてもかわいいよね。

どんなものを食べる?

ナナホシテントウの主食は、なんとアブラムシ!アブラムシは植物の栄養を吸ってしまう小さな虫で、農家の人たちにとっては困った存在なんだ。でも、ナナホシテントウはアブラムシをたくさん食べてくれるから、益虫って呼ばれていて、とっても大切にされているんだよ。

どうして「テントウムシ」って名前なの?

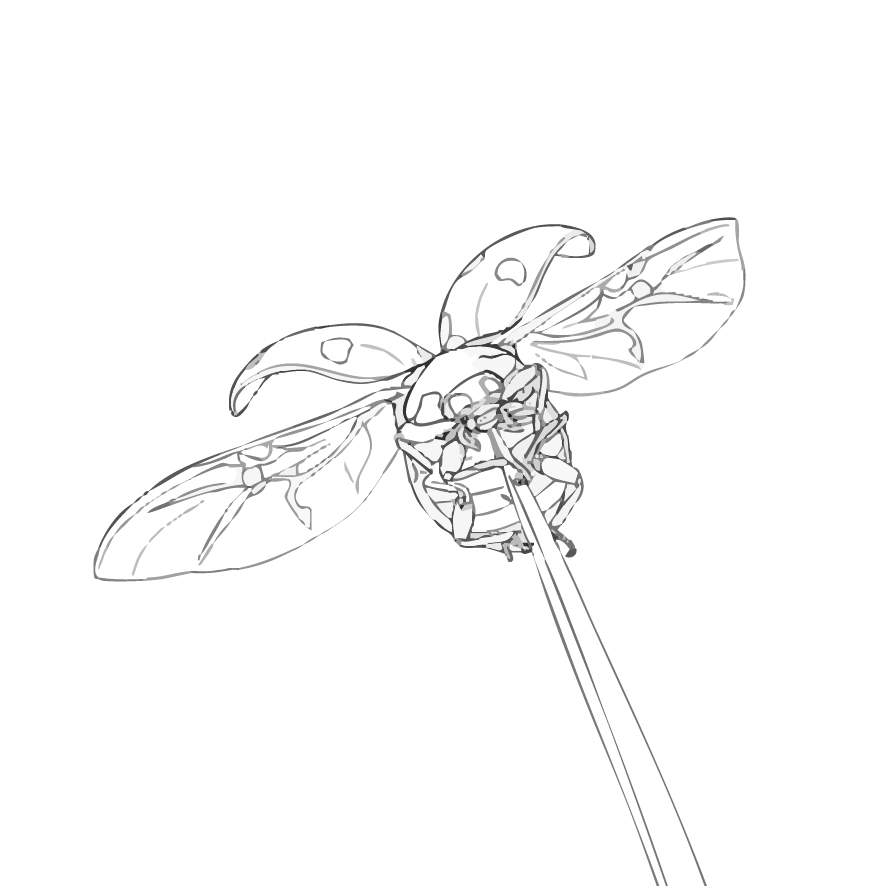

テントウムシは、漢字で「天道虫」って書くんだ。空を飛ぶときに、どんどん高いところを目指して上っていく習性があるから、まるでお空のてっぺんにあるお天道様、つまり太陽に向かって飛んでいるように見えることから、この名前がついたんだよ。英語では「ladybug(レディーバグ)」っていうんだけど、これは「lady」が聖母マリア様を表しているんだって。

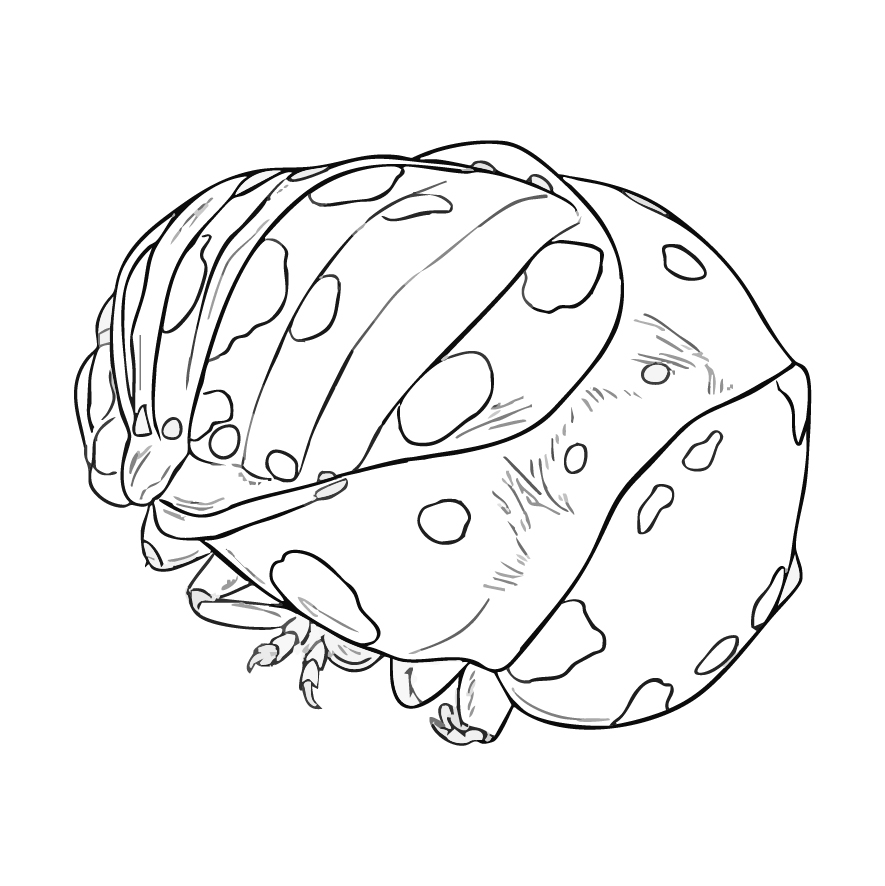

危険を感じるとどうするの?

ナナホシテントウは、危険を感じると、足の関節から黄色い汁を出すことがあるんだ。これは、鳥やほかの虫から身を守るためのものだよ。ちょっと苦い味がするんだって。それから、足をちぢめて動かなくなり、ひっくり返って死んだふりをすることもあるんだよ。

どんなふうに大きくなる?

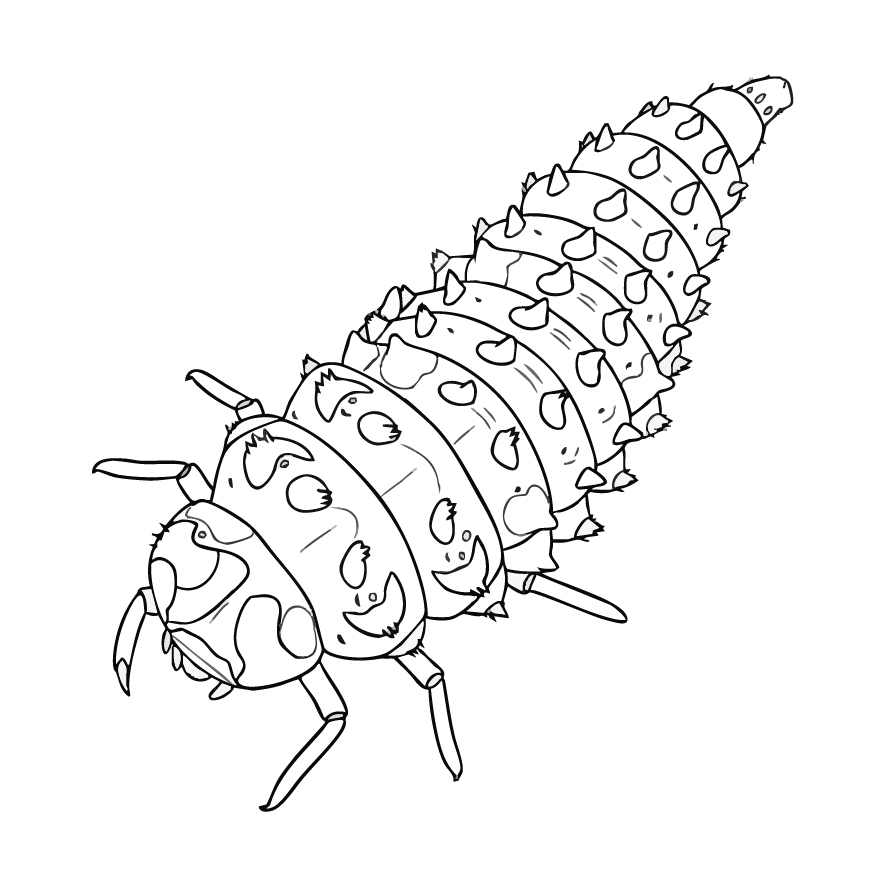

ナナホシテントウは、卵から生まれて、幼虫、さなぎ、そして成虫になるんだ。幼虫のころは、黒くてとげとげしたちょっと変わった形をしているよ。幼虫のときもアブラムシをたくさん食べるんだ。

冬はどうしているの?

寒い冬の間、ナナホシテントウは葉っぱの裏や石の下、建物のすきまなどに集まって、冬眠するんだ。春になって暖かくなると、また活動を始めるよ。

ナナホシテントウの色を塗るコツ

色の選び方:本物みたいに塗ってみよう!

- 体の色: ナナホシテントウといえば、やっぱりあざやかな赤色だよね!クレヨンや色鉛筆の赤色の中でも、パッとした明るい赤色を選ぶといいね。

- 黒い点々: 体の点々はもちろん黒色で塗ろう。くっきりはっきり塗ると、本物そっくりになるよ。

- 足と触角: 足と頭についている触角は、黒色や少し濃い目の茶色にすると、体がより目立ってきれいだよ。

まるい立体感を出す塗り方:「かげ」を意識しよう!

ナナホシテントウの体はまるいから、少し立体感を出すと、もっと本物らしく見えるよ。

- かげになる場所: 体のふちの部分や、足の付け根など、少しへこんでいるように見えるところに、メインの赤より少し濃い赤や、薄い茶色を重ねて塗ってみよう。そうすると、まるみが強調されて、ぷっくりして見えるよ。

- 光が当たる場所: 体の真ん中など、光が当たって明るく見える場所は、少し薄めに塗ったり、明るい赤色を使ったりするといいよ。

つるつるした光沢を出そう!

ナナホシテントウの体はつるつる光っているよね。

- 色鉛筆やクレヨンで塗るときに、全体をベタッと塗るのではなく、一部に白い部分を残したり、塗った上から白い色鉛筆で軽く重ねたりすると、光が当たってキラッと光っているように見えることがあるよ。絵の具なら、乾く前に白い絵の具を少し置いてぼかすのもいいね。

塗り絵を楽しむためのヒント

- 背景を描き加えてみよう!: ナナホシテントウがどんなところにいるか想像して、背景を描いてみよう。お花の葉っぱの上?それとも、お日様の下で歩いているところ?草や花を緑やピンク、黄色などで描くと、絵がもっとにぎやかになるよ。

- 自由に表現しよう!: 実際のナナホシテントウの色にこだわらず、きみが「こんなナナホシテントウがいたら面白いな!」と思う色に塗っても楽しいよ。カラフルなテントウムシも素敵だね!

-

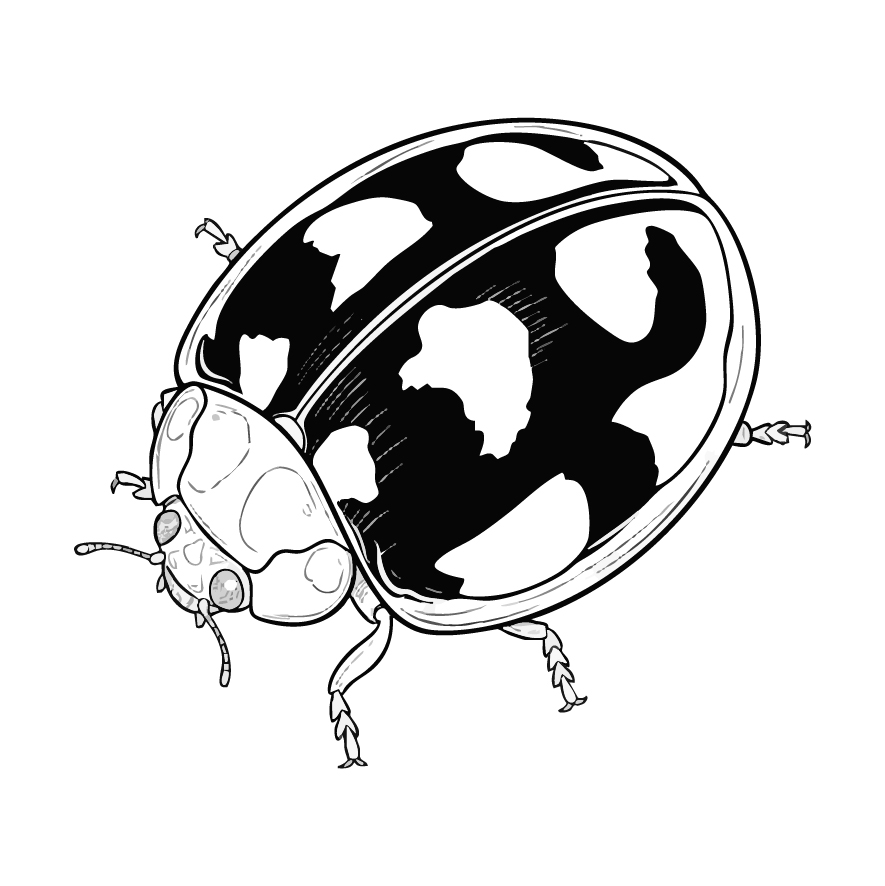

ナナホシテントウ 成虫

-

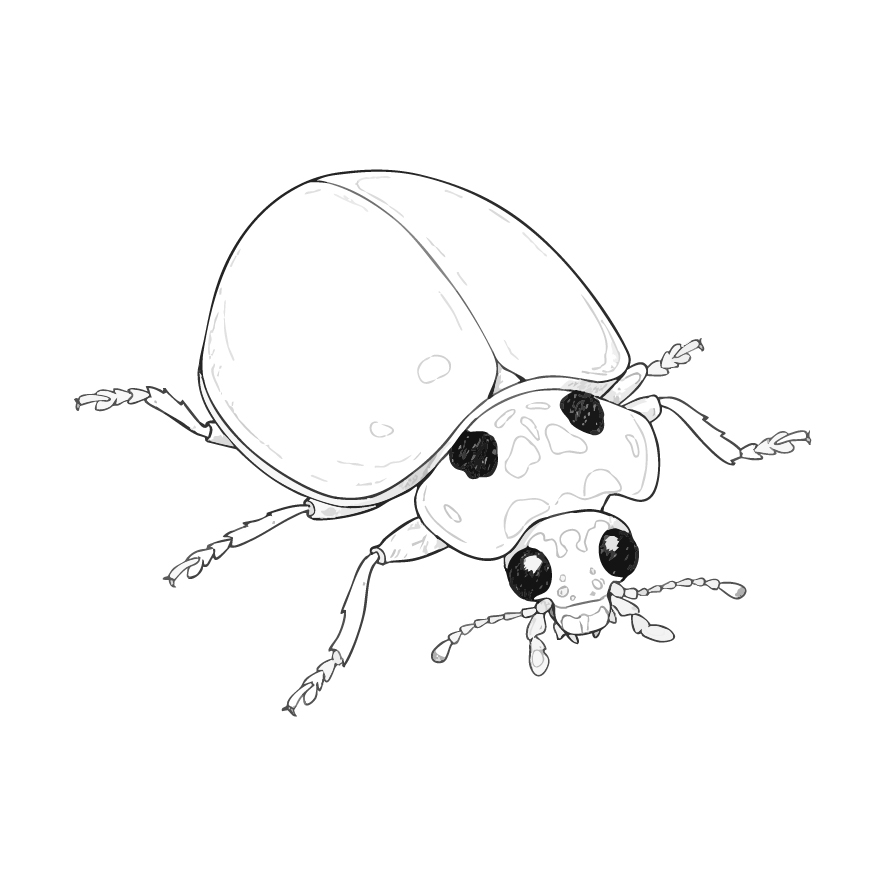

ナナホシテントウ2 成虫

-

-

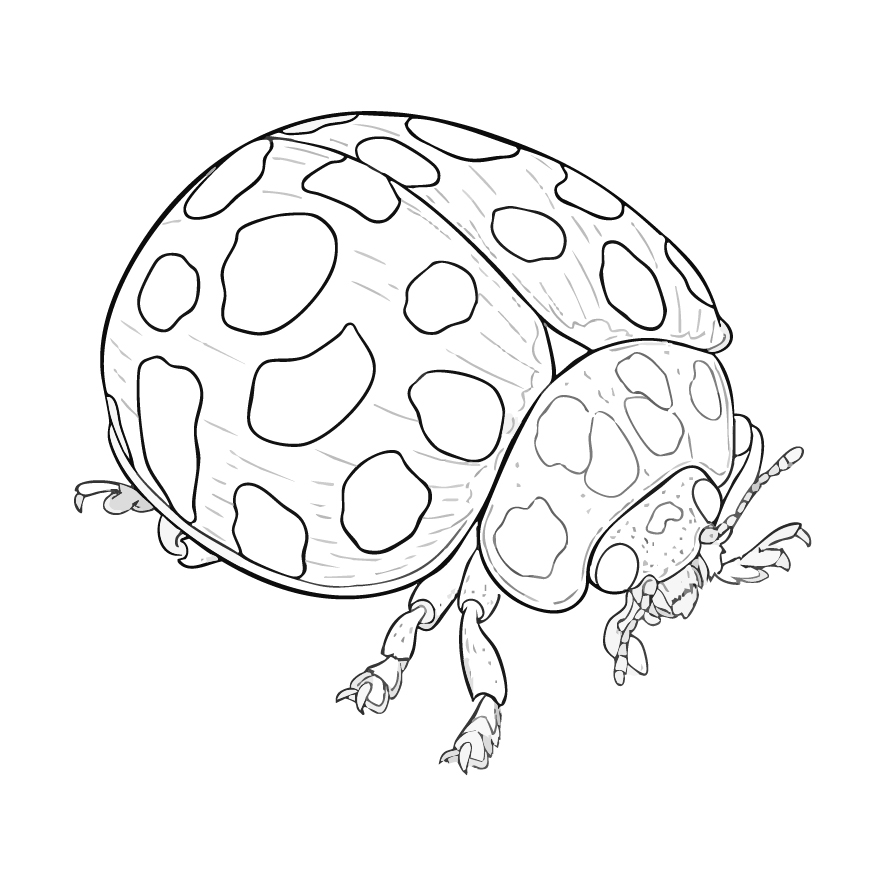

ナナホシテントウ3 成虫

-

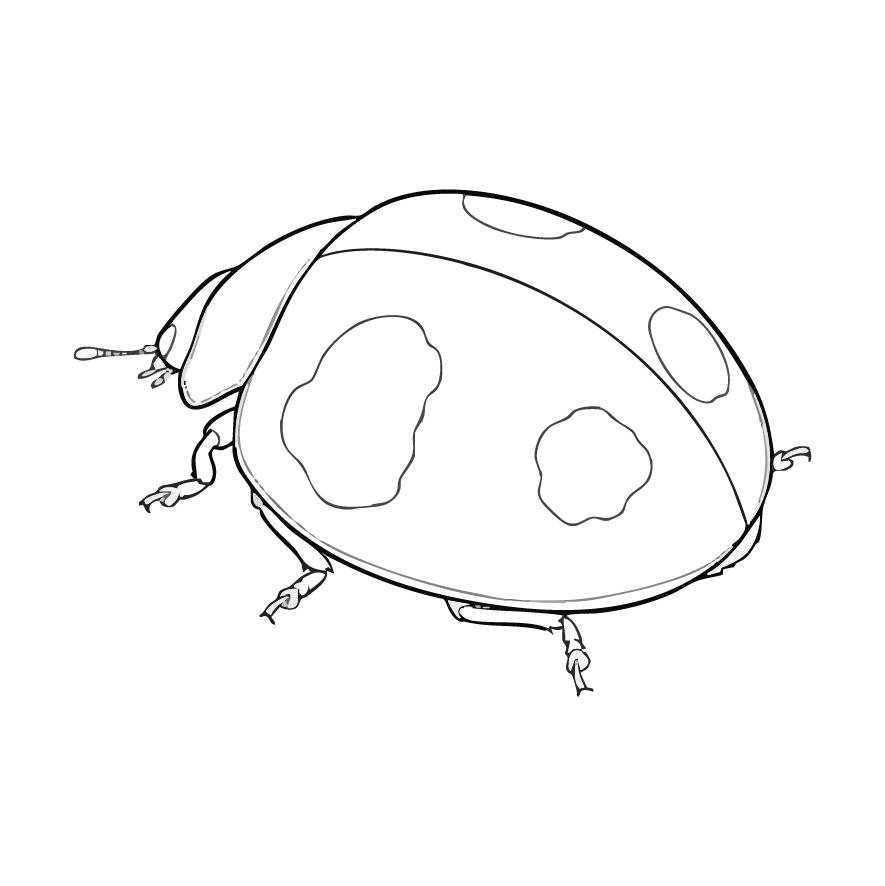

ナナホシテントウ さなぎ

-

-

ナナホシテントウ 幼虫

-

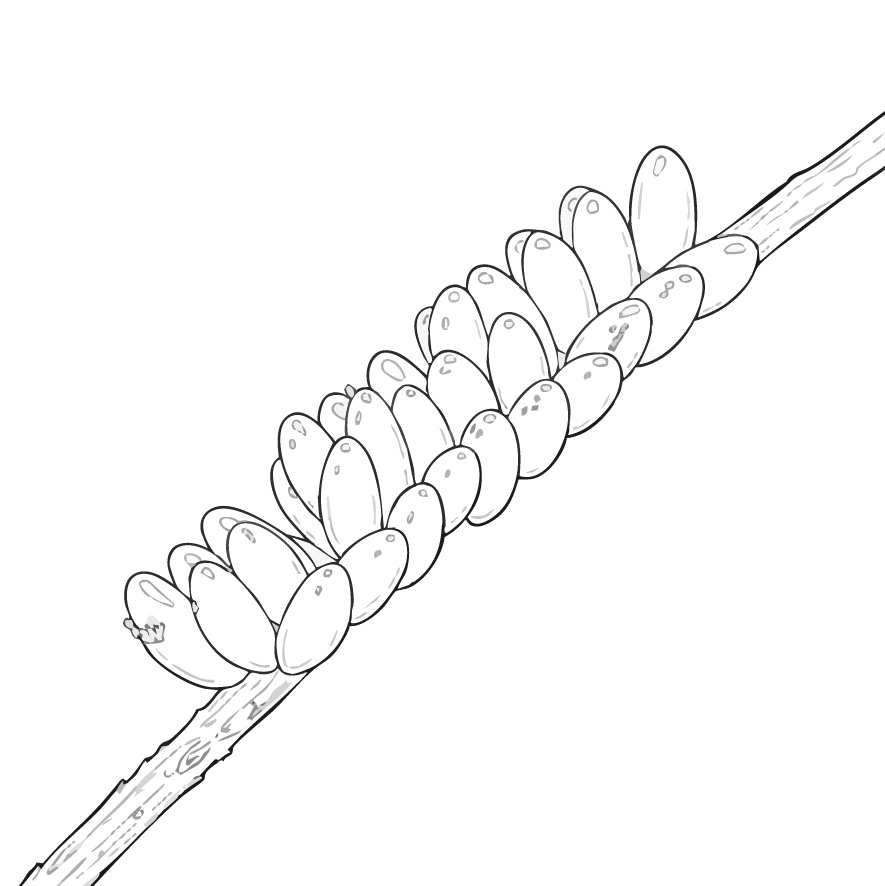

ナナホシテントウ 卵

-