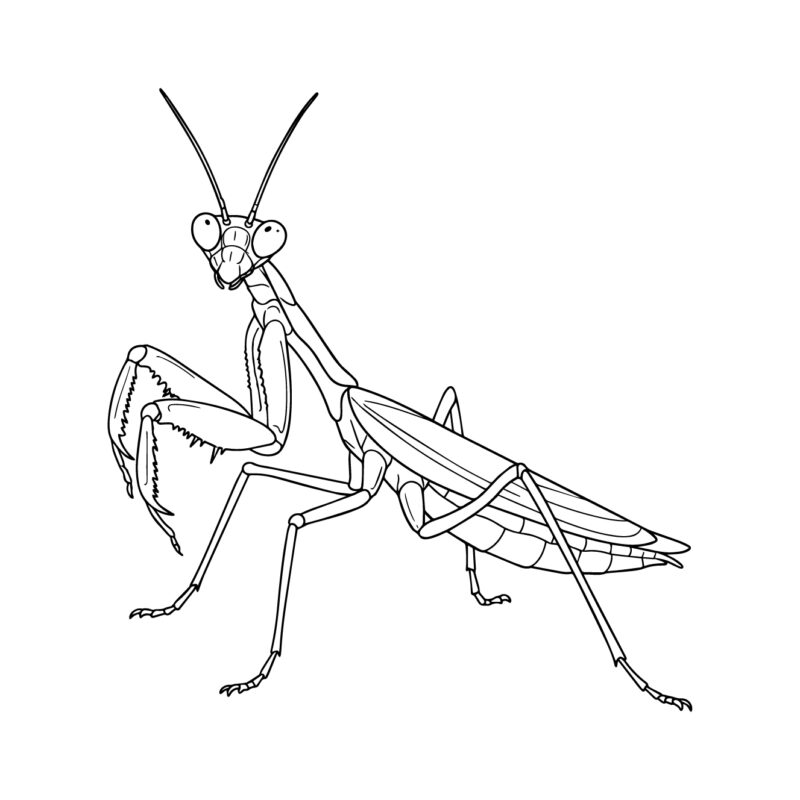

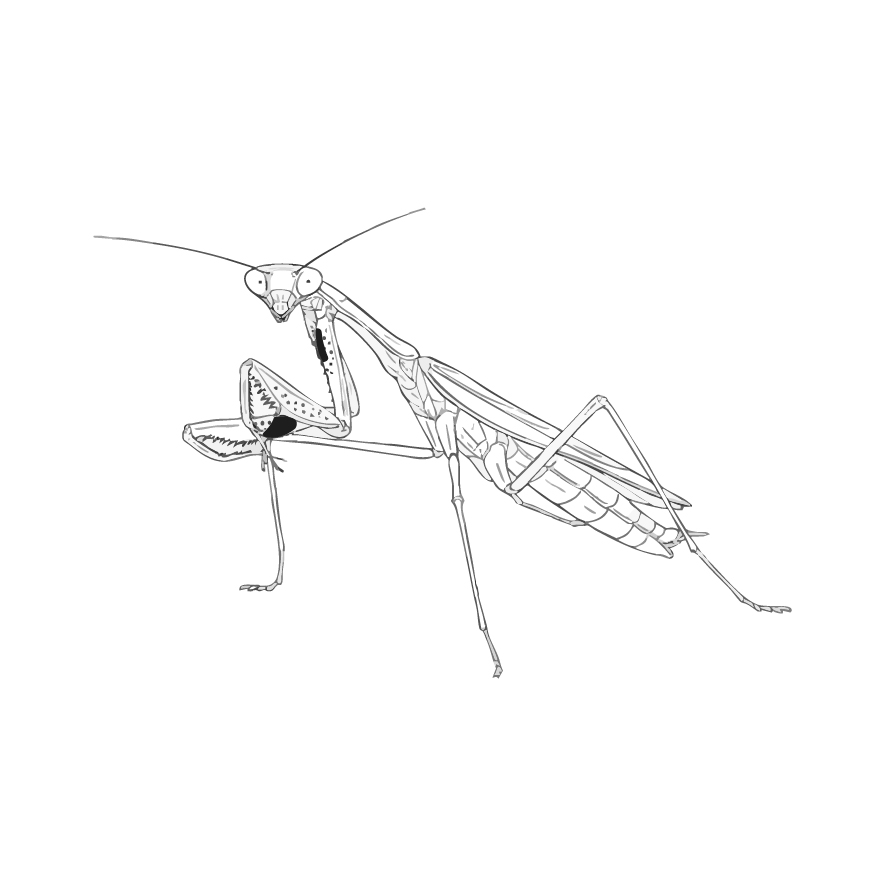

コカマキリの塗り絵

難易度:

~

~

~

~

コカマキリの特徴

日本の田んぼや草原に住む!小さな狩人

コカマキリは、カマキリの仲間のうち、日本の身近な場所に広く生息する種類です。名前の通り、他の大きなカマキリと比べて体が小さく、体つきががっしりとしているのが特徴です。草原や畑などで、小さな虫を捕まえて暮らしています。

名前と見た目の由来

- コカマキリ:体のサイズが、大型のオオカマキリなどに比べて「小さい」ことから名付けられました。

- 英語名:英語では「Small Mantis(スモール・マンティス)」のように呼ばれることがあります。

- カマ:前足が、獲物を捕まえるのに適したカマのような形をしていることから、カマキリの仲間全体がこの名前で呼ばれています。

小さくて がっしりした 姿

コカマキリは、その小ささと体つきに特徴があります。

- 大きさ:体長はだいたい3センチメートルから5センチメートルくらいで、人差し指くらいの長さです。

- 体つき:オオカマキリのようなスマートな体つきではなく、ずんぐりとして、がっしりしています。

- 色:体全体の色は、緑色のものと茶色(褐色)のものがあり、生息している環境によって色が違います。

- 胸の紋:胸のあたりには、白い点のような紋があるのが特徴です。

普段は草や枝の上にじっと隠れていますが、獲物を見つけると、カマのような前足を素早く動かして捕まえます。

どこに 住んでいるの?

コカマキリは、日本全国のさまざまな場所に広く生息しています。

- 主な生息地:本州、四国、九州などに広く分布しています。

- 生息する場所:日当たりの良い草原、河原の草むら、田んぼのあぜ道、畑など、草がたくさん生えている場所に多く見られます。

小型なため、大人の目の高さより低い、地面に近い草むらに隠れていることが多いです。

どんなものを 食べているの?

コカマキリは、肉食の昆虫です。

- 成虫・幼虫:主にバッタ、コオロギ、ハエなどの小さな虫を捕まえて食べます。カマのような前足で獲物をしっかりとつかみ、逃がしません。

- 卵:メスは秋に、「卵鞘」と呼ばれる、泡のようなもので包まれた卵を、草の茎や枝などに産み付けます。卵鞘は冬の寒さから卵を守る役割をしています。

コカマキリの色を塗るコツ

色の選び方:自然に溶け込む「保護色」を表現しよう!

コカマキリは、緑色と茶色の二つのタイプがあり、隠れるのが得意な色をしています。どちらのタイプを塗るか決めて、自然に溶け込むような色を表現しましょう。

- 緑色のタイプ:全体を鮮やかな緑色ではなく、黄緑色や少し茶色がかった緑色で塗ると、草の間にいるような自然な色になります。

- 茶色のタイプ:薄い茶色や枯れた草のような色をベースに、濃い茶色を混ぜて塗ると、土や枯れ葉に隠れている感じが出ます。

- 紋:胸のところにある白い点のような紋は、真っ白で小さく描くと、チャームポイントになります。

- カマの色:獲物を捕まえるカマは、体の色と同じですが、先端やギザギザした部分に濃い色で影をつけると、鋭さが表現できます。

塗り方:がっしりした体つきを表現しよう!

コカマキリの小さな体と、力強い前足を意識して、立体感が出るように塗りましょう。

- 立体感:丸くてがっしりした胴体や、力こぶのように見えるカマのふくらみの部分に、明るい色を塗り、その周りの影になる部分に濃い色を塗ると、筋肉質な立体感が出ます。

- 目のツヤ:大きな目玉は、黒や濃い茶色で塗り、光が当たったような白い点を一つ入れると、生き生きとした表情になります。

- 翅の質感:翅は、薄い茶色やごく薄い緑色で、向こう側が透けて見えるようなイメージで軽く塗ると、薄い質感が表現できます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- 背景にバッタや小さな虫を描き足して、コカマキリが獲物を狙っている様子を表現しても楽しいね。自由に表現しよう!

- 生息地を描き足そう!

- コカマキリが隠れている草むらを、色々な種類の緑色で描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!

-

コカマキリ オス

-

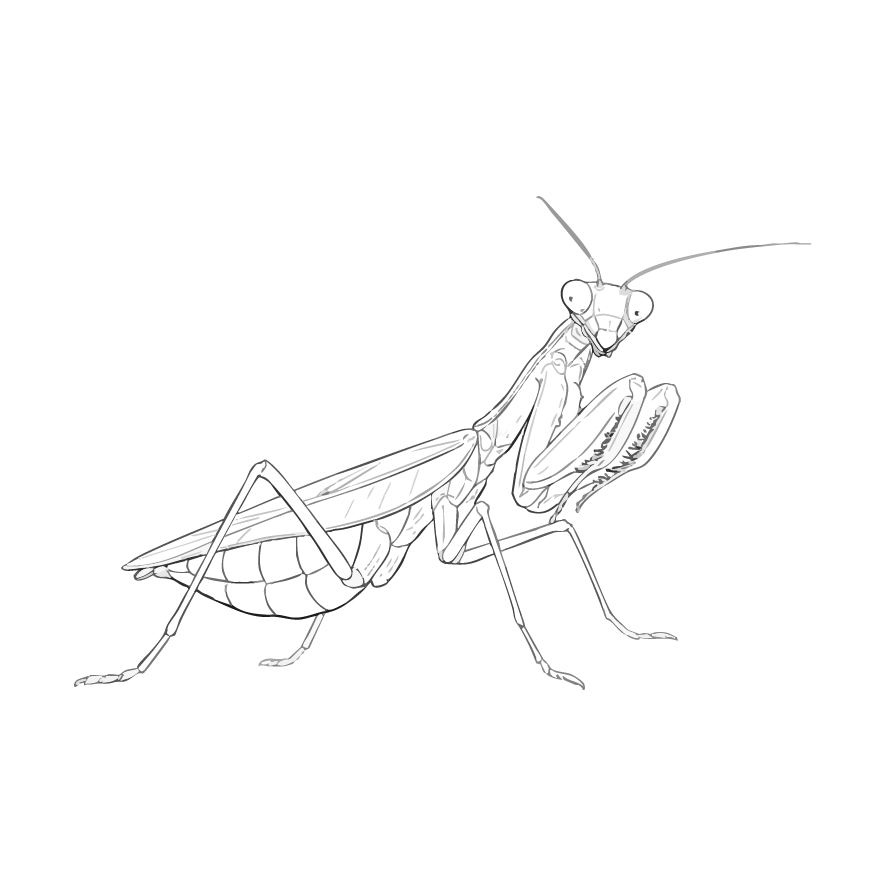

コカマキリ オス2

-

-

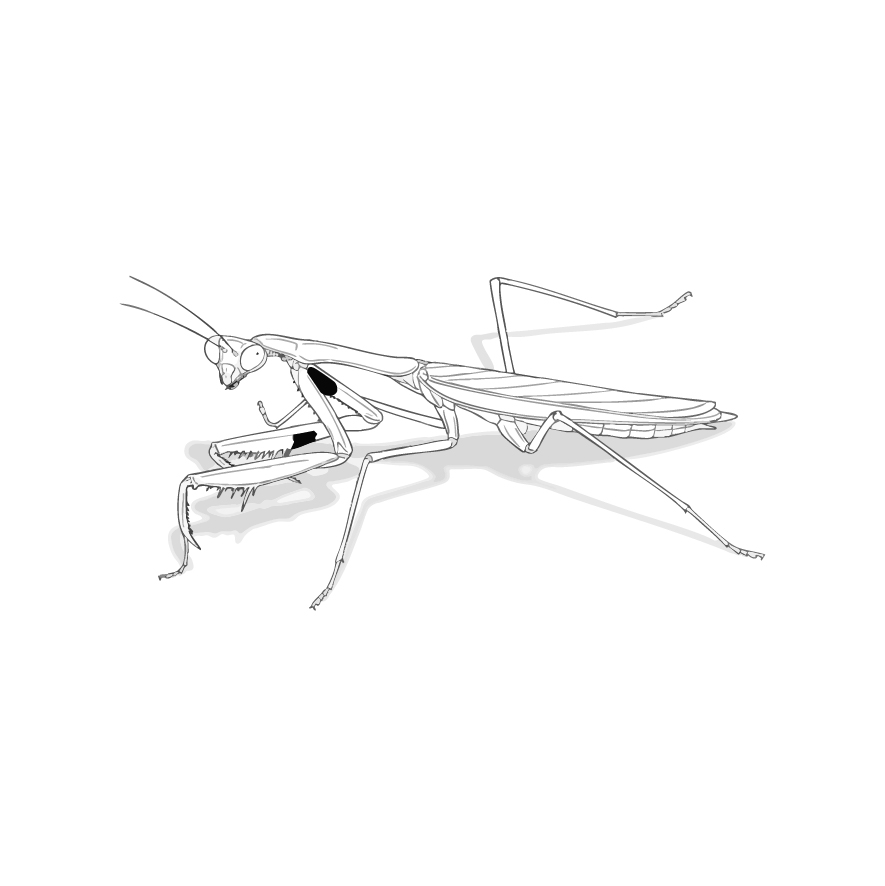

コカマキリ メス

-

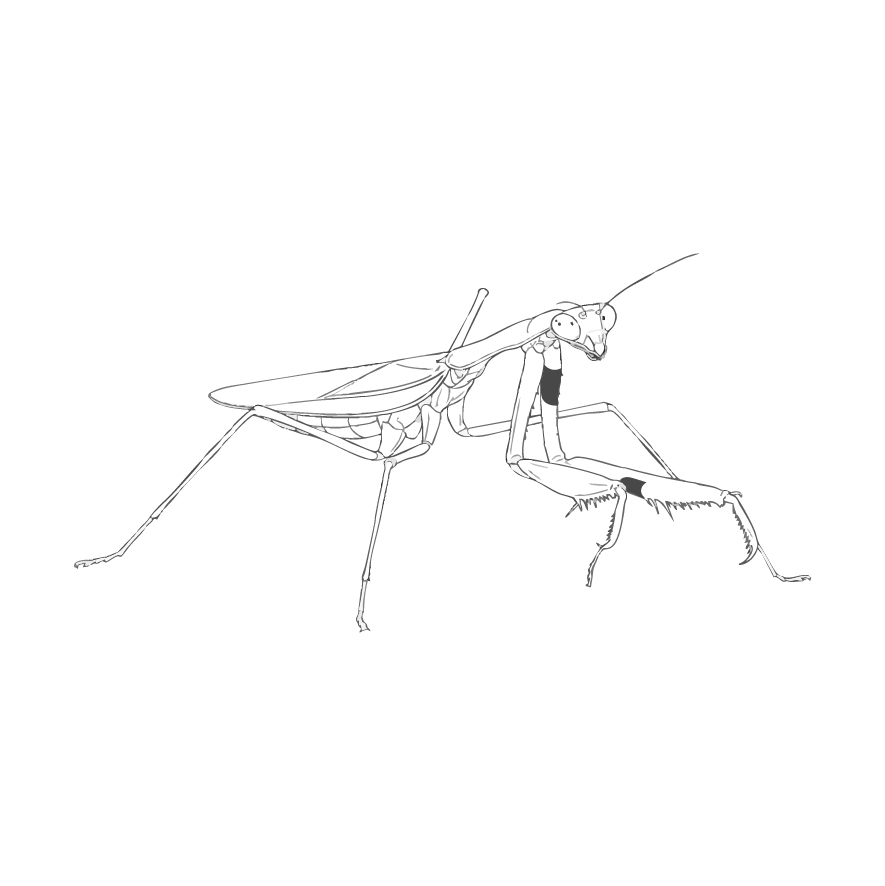

コカマキリ メス2

-