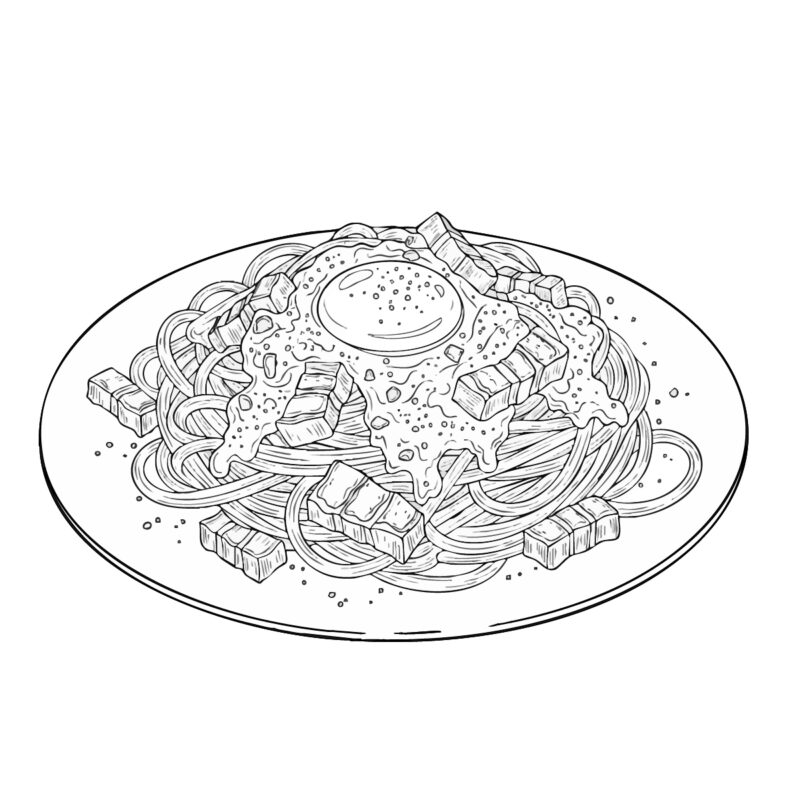

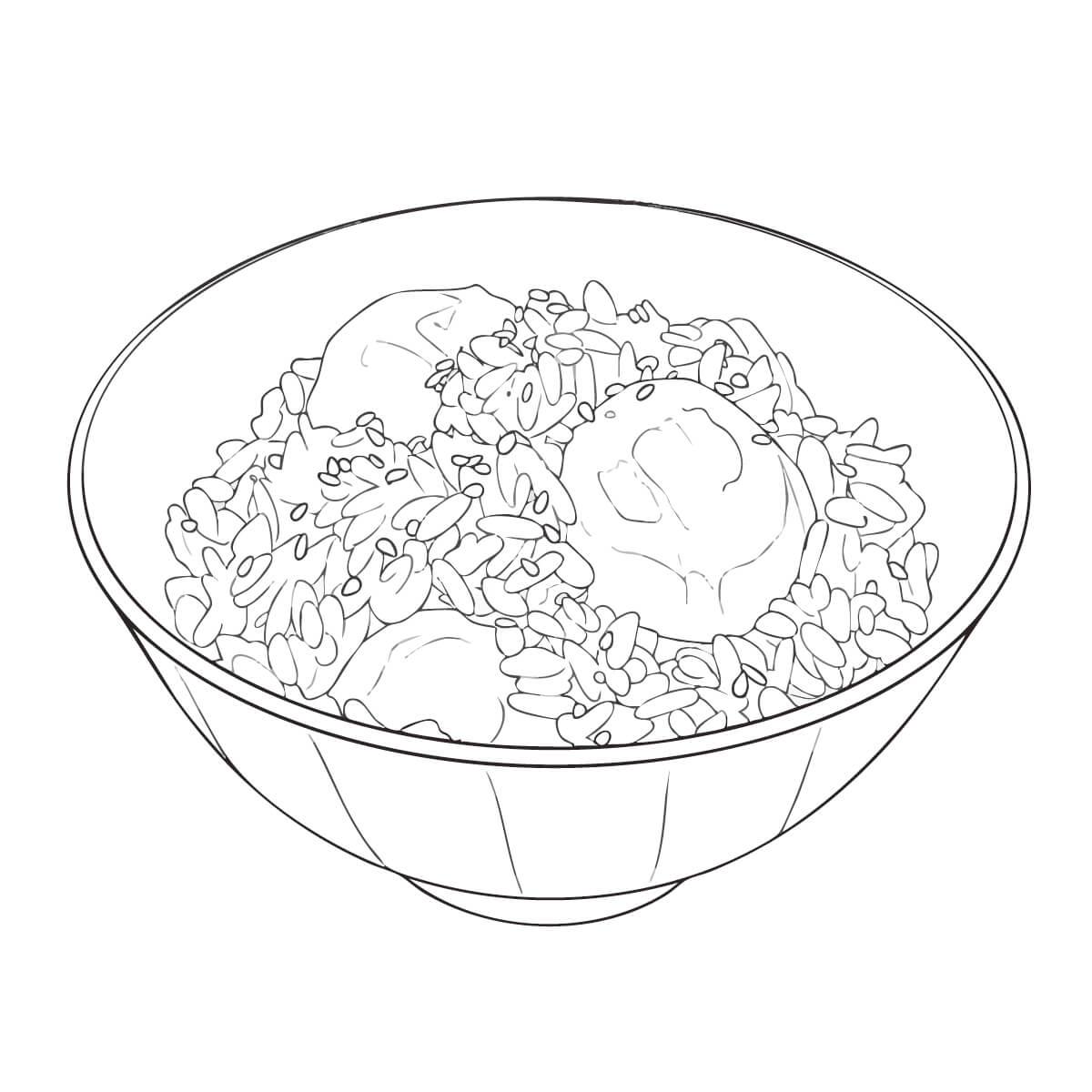

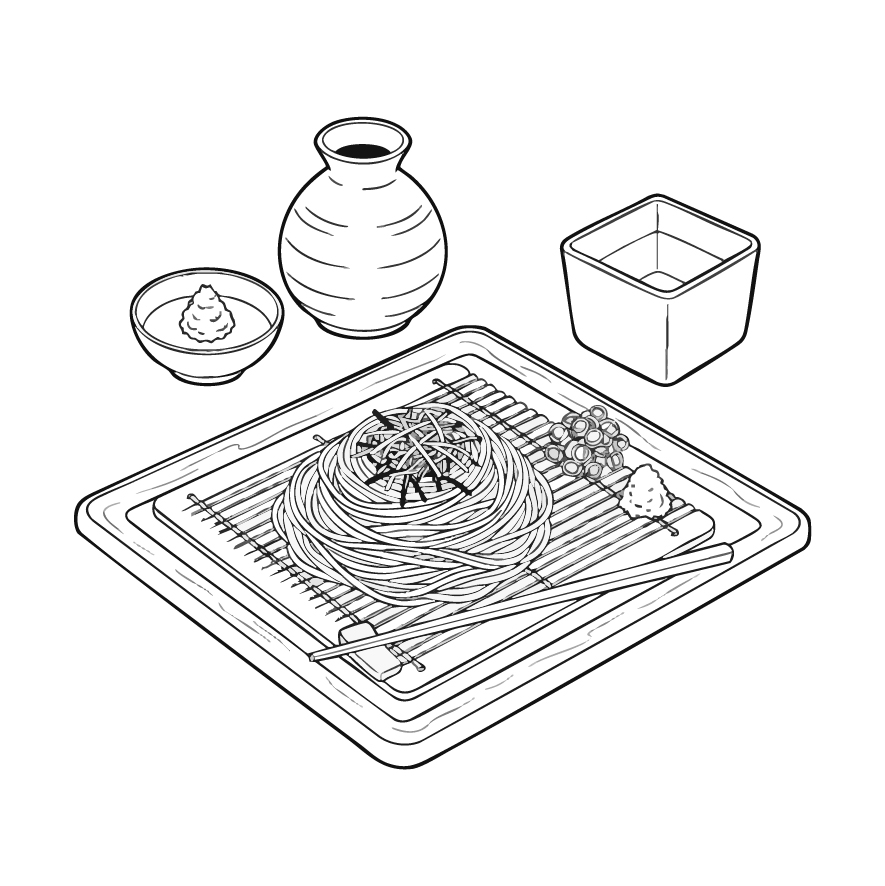

ざる蕎麦の塗り絵

難易度:

ざる蕎麦の特徴

夏の定番!竹のざるに盛られた冷たいおそば

ざるそばは、茹でたそばを冷たい水でしっかりと締めて、竹などでできた「ざる」に盛り付け、濃いつゆにつけて食べる料理です。特に暑い夏には、つるりとした喉越しと涼しげな見た目で、人気があります。

由来と「もりそば」との違い

ざるそばの元祖は、江戸時代中期に東京・深川にあったそば屋さんが、それまでの器(せいろや皿)ではなく、竹で編んだざるにそばを盛って出したことから「ざるそば」と名付けられたといわれています。

- もともと、汁につけて食べる冷たいそばは「もりそば」と呼ばれていました。

- この「もりそば」を竹ざるに盛り付けて、のりを散らしたものとして「ざるそば」が登場しました。

現在のそば屋さんでは、刻んだ海苔が乗っているものが「ざるそば」、海苔が乗っていないものが「もりそば」として区別されていることが多いです。また、ざるそばのつゆは、海苔の風味に負けないように、もりそばのつゆよりもみりんや砂糖を多めに使い、甘みを強く、コクのある味にしているお店もあります。

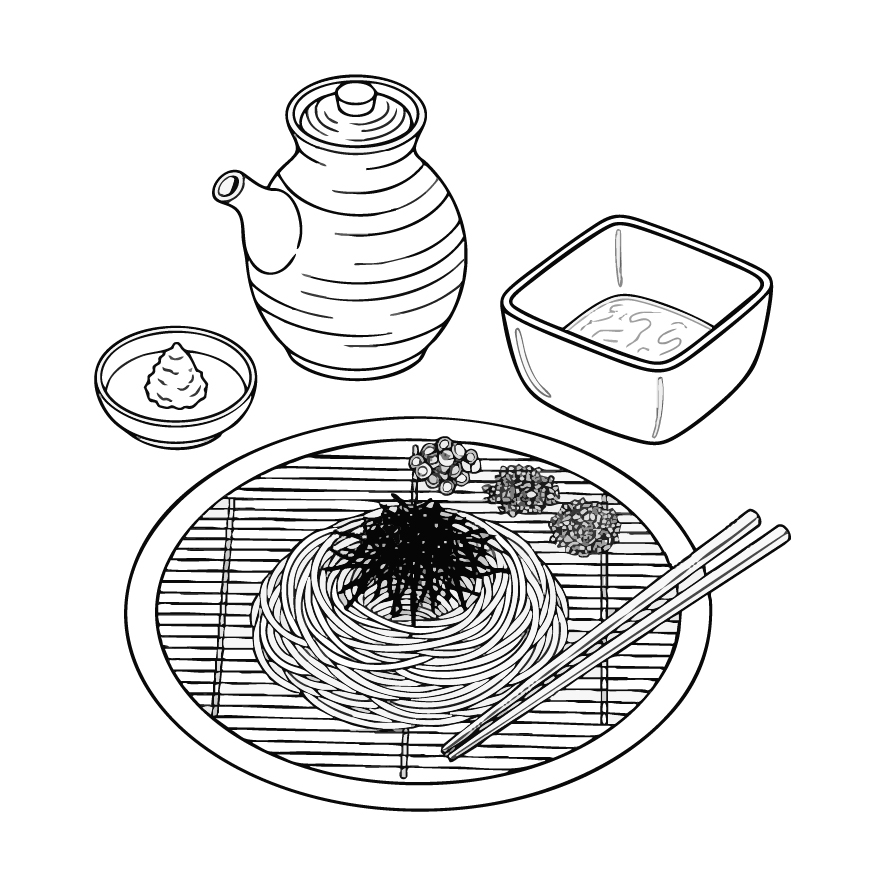

ざるそばの 姿

ざるそばは、その名の通り竹製の丸い「ざる」や、四角い「せいろ」といった器に盛り付けられて出てきます。

- そば:冷たい水で締めることで、そばの角が立ち、コシと喉越しが良くなります。

- ざる:ざるを使うことで、そばから出る余分な水滴が下に落ち、最後までそばが水っぽくならず、美味しく食べることができます。見た目も涼しげです。

- 海苔:刻み海苔がそばの上に散らされているのが特徴です。海苔の香ばしさが、そばの風味をより豊かにしてくれます。

- 薬味:一般的に、ネギとワサビが添えられます。ワサビはそばの風味をさらに引き立て、味を引き締めてくれます。

粋な 食べ方

江戸時代からの「粋な(かっこいい)食べ方」が、今でもそば通の間で大切にされています。

- 最初のひと口:まずはつゆをつけずにそばだけを食べて、そば本来の香りや味を楽しむのがおすすめです。

- つゆにつける量:そばの先端、三分の一くらいだけを軽くつゆにつけます。つゆに全部つけてしまうと、つゆの味が強すぎてそばの風味が消えてしまうからです。

- 薬味の使い方:薬味をつゆに混ぜず、そばの上に少しのせて、そのままつゆにつけて食べるのが、そばの味を邪魔しない粋な食べ方とされています。

- すする:そばは噛み切らず、一気に音を立ててすするのが日本のそば文化です。音を立てることで、そばの香りを一緒に楽しむことができます。

〆の そば湯

そばを食べ終わった後に、お店から出される「そば湯」を飲むのも、ざるそばの楽しみの一つです。

- そば湯は、そばを茹でた後に残るお湯のことです。

- そばの栄養や風味がたくさん溶け出しています。

- 残ったそばつゆにそば湯を注いで、薄めて飲むのが一般的な飲み方です。つゆの旨みとそば湯のまろやかさが合わさって、食後の胃腸にやさしく、そばの余韻を楽しむことができます。

-

ざる蕎麦

-

ざる蕎麦2

-