一寸法師の塗り絵

難易度:

一寸法師の特徴

「一寸法師」は、日本の代表的な昔話の一つです。一寸(約3センチメートル)の小さな体で生まれた少年が、京の都で奉公し、鬼との戦いを通じて打ち出の小槌を手に入れ、立派な大人へと成長する物語です。

物語の由来とテーマ

一寸法師の物語は、室町時代の頃には既に語られていたとされ、小さい者が大きな困難を乗り越えるというテーマは、日本だけでなく世界中のおとぎ話にも見られます。

- テーマと教訓:この物語のテーマは、「小さな体でも持つ大きな勇気」と「知恵と努力による成長」です。一寸法師は体が小さくても、頭の良さと大胆な行動力で次々と困難を乗り越え、ついには立派な姿になります。これは、見た目ではなく、中身の大きさが大切だという教訓を伝えています。

- 打ち出の小槌:鬼からもらった打ち出の小槌は、願いを叶える魔法の道具であり、一寸法師の努力が報われたことを象徴しています。

あらすじ

むかしむかし、あるところに、子どもがいないおじいさんとおばあさんが、神様に「どんな子でもいいから子どもを授けてほしい」とお願いしました。すると、本当に小さな手のひらサイズの男の子が生まれました。

その子の背丈は一寸(約3センチメートル)しかなく、一寸法師と名付けられました。一寸法師は、いつまで経っても体が大きくならず、おじいさんは針を刀代わりに、お椀を船代わりに与えました。

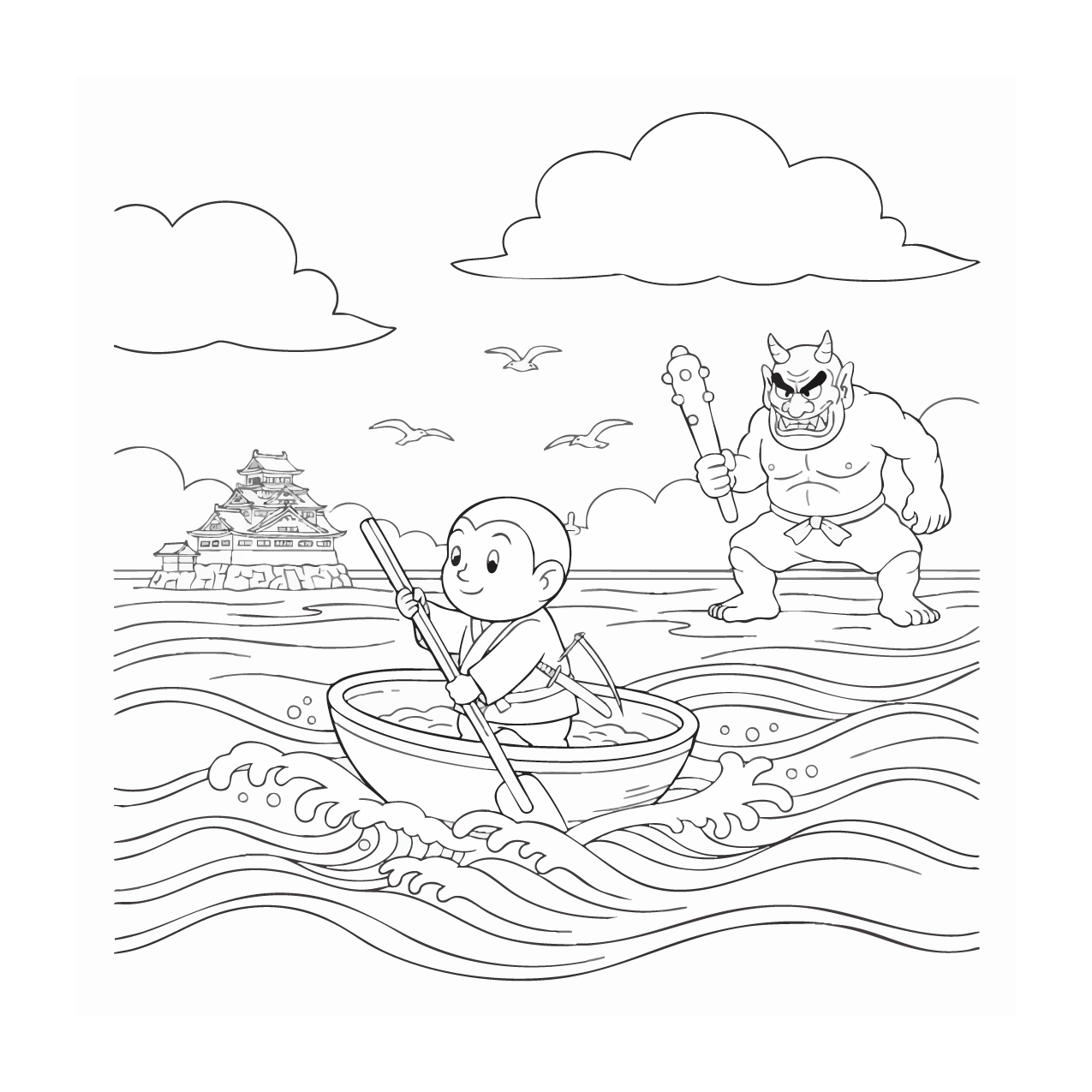

一寸法師は、立派な人になるため、京の都へ上り、お金持ちの家に奉公します。そこで、美しいお姫様のお供をするようになります。

ある日、お姫様と出かけた一寸法師は、途中で恐ろしい鬼に出会います。鬼は一寸法師を一口で飲み込んでしまいますが、一寸法師は鬼のお腹の中で針の刀を突き刺し、鬼を痛めつけます。

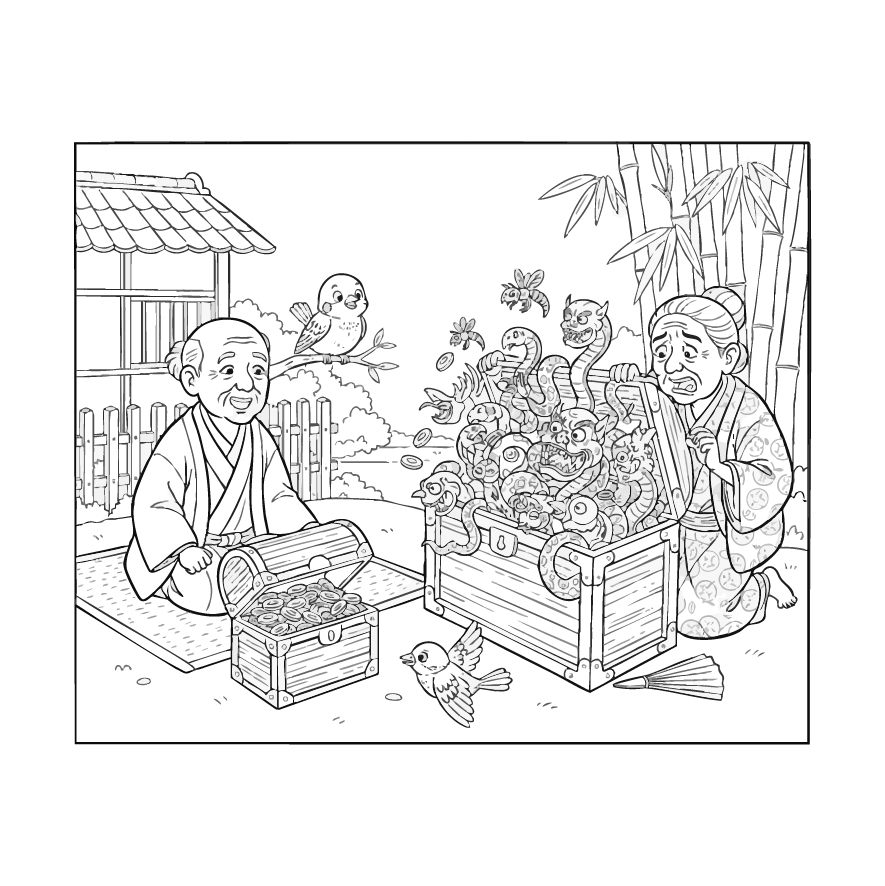

苦しんだ鬼は一寸法師を吐き出し、逃げ出すときに打ち出の小槌を落としていきました。

一寸法師は、この小槌を振って「大きくなあれ!」と願い、ついに立派な若者の姿になり、お姫様と結婚しました。そして、小槌から出てくる宝物のおかげで、みんなで幸せに暮らしました。

一寸法師の色を塗るコツ

ぬりえでは、一寸法師の小さな姿と、鬼との対比、そして道具の面白さを表現するのがコツです。

塗り方の基本

- 一寸法師:

- 着物:元気な水色や赤色などで塗ると、小さな体でも勇気あふれる様子が伝わります。

- 肌:薄い肌色で塗り、丸い顔ときりっとした目を強調しましょう。

- 道具:

- 針の刀:銀色や灰色で、光が反射したようなツヤを出すように塗ると、小さな刀でも鋭さが表現できます。

- お椀の船:木目が分かるように茶色で塗ると、素朴な木の器の感じが出ます。船として浮かんでいる水面は、波の動きを意識して塗りましょう。

- 鬼:

- 体:強い色(赤、青、緑)で塗り、怖そうで大きな迫力を出します。

- 金棒:濃い茶色や灰色で、ゴツゴツした質感を出すように塗ると、重そうな感じが出ます。

特別のアイテムの色

- 打ち出の小槌:

- 小槌:金色で豪華に塗りましょう。丸みのある形に、光が当たっている部分を白く残すと、宝物らしい輝きが表現できます。

- 願いの光:小槌を振ったときに周りに広がる光は、金色や虹色など、ファンタジーな色で描くと、魔法の道具だと分かります。

- お姫様:

- 着物:かぐや姫のように、華やかで美しい色(紫、ピンク、水色)で塗ると、優雅さが表現できます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- 一寸法師が京の都へ向かう川の様子や、鬼のお腹の中で大暴れするダイナミックな場面を背景に描き足すと、物語の世界が広がって楽しいね。自由に表現しよう!

- 対比を楽しもう!

- 小さな一寸法師と大きな鬼のサイズの差を、色の濃さや塗り方で強調すると、絵がもっと生き生きするよ!

-

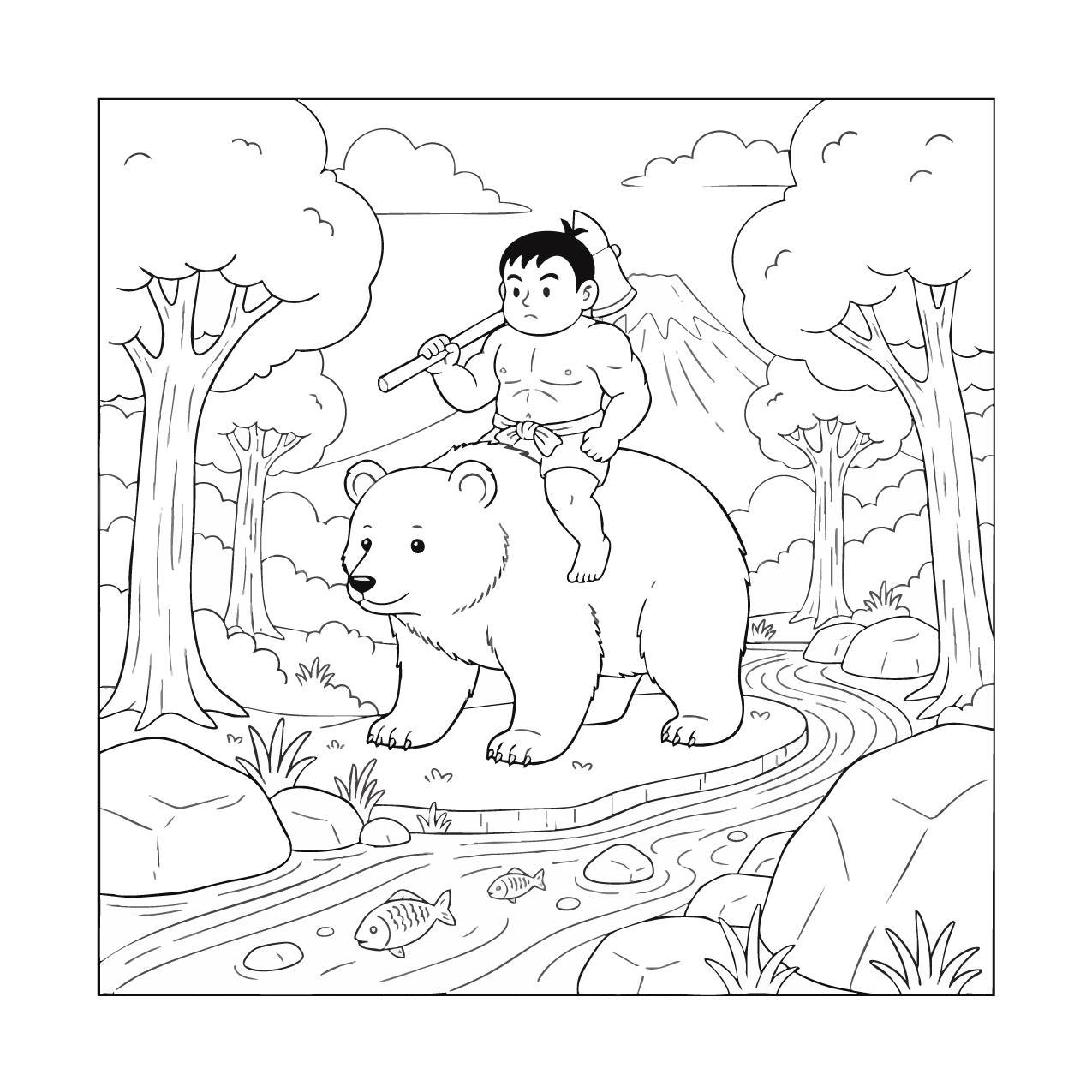

一寸法師

-

一寸法師2

-