花咲かじいさんの塗り絵

難易度:

~

~

~

~

花咲かじいさんの特徴

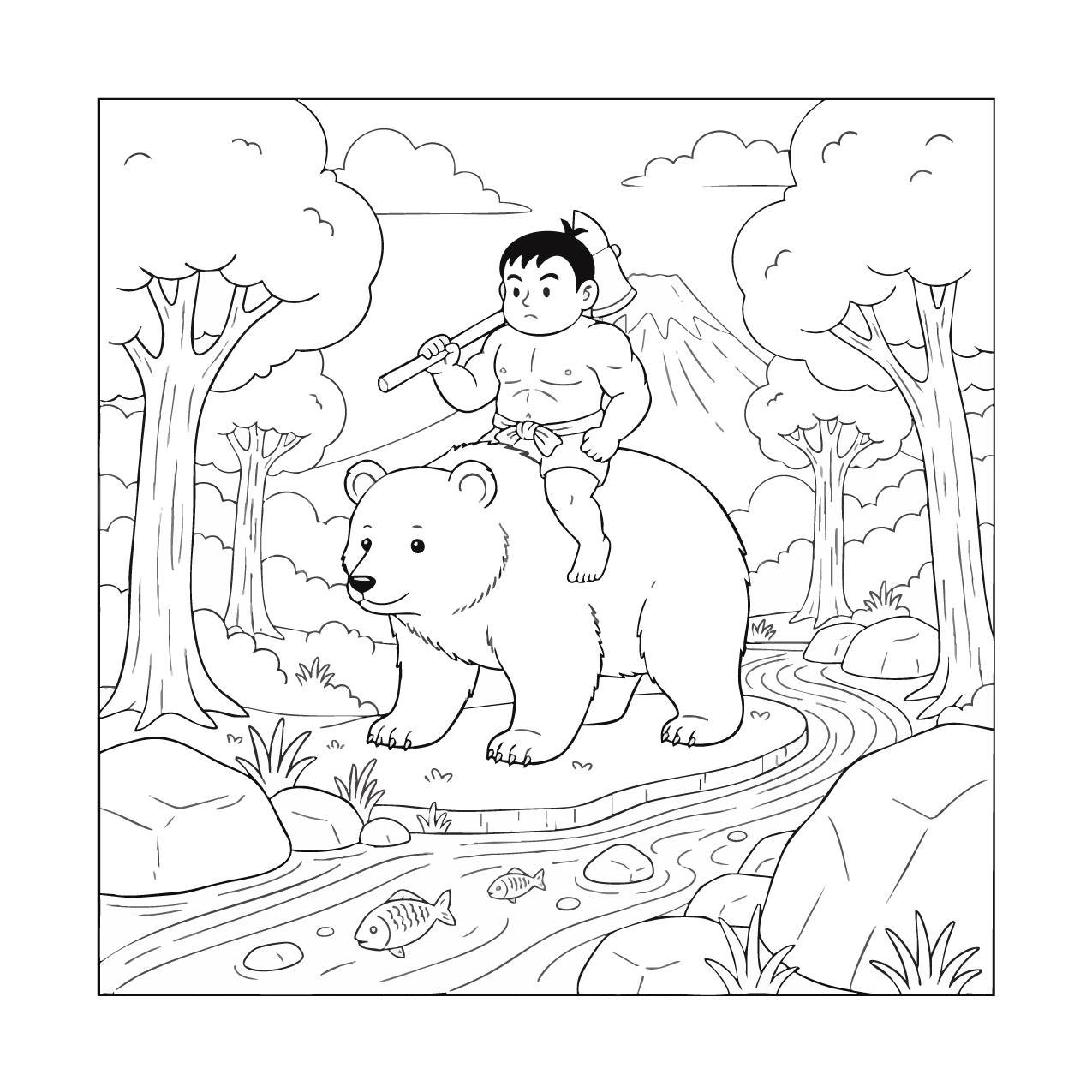

「花咲かじいさん」は、日本の代表的な昔話の一つです。心優しいおじいさんが、飼っていた犬のおかげで宝物を見つけ、さらに灰をまいて枯れ木に花を咲かせるという、優しさと正直さが報われる物語です。

物語の由来とテーマ

「花咲かじいさん」の物語は、江戸時代には既に広まっていたと考えられています。

- テーマと教訓:この物語のテーマは、「優しさと正直さ」、そして「欲の愚かさ」です。正直で親切なおじいさんは、亡くなった犬の魂に導かれ、優しさによって奇跡を起こして報われます。一方で、隣の意地悪なおじいさんは、欲に目がくらみ、真似をしても失敗するという対比を通じて、大切な教訓を伝えています。

- 奇跡の力:灰をまくと枯れ木に桜が咲くという魔法のような場面は、この物語の最も感動的な部分であり、優しさや善意がもたらす奇跡の力を象徴しています。

あらすじ

むかしむかし、あるところに正直で心優しいおじいさんと、欲張りで意地悪な隣のおじいさんが住んでいました。正直じいさんが飼っている犬のシロは、とても賢く、おじいさんになついていました。

ある日、シロが庭の一箇所で吠え続けたので、そこを掘ってみると、なんと大判小判がザクザクと出てきました。正直じいさんは大金持ちになりました。

それを知った隣の意地悪じいさんは、シロを無理やり借りて宝の場所を探させますが、シロはゴミの山を掘るばかり。怒った意地悪じいさんは、シロを殺して埋めてしまいました。

正直じいさんは悲しみ、シロが埋められた場所に木を植え、大切に育てました。ある夜、シロが夢に現れ、「その木の灰をまくと、枯れ木に花が咲くでしょう」と告げます。

正直じいさんがその通りにすると、本当に枯れた桜の木に美しい花が咲きました。

この噂を聞いた殿様は正直じいさんを褒め、たくさんの褒美を与えます。

それを見た隣の意地悪じいさんも真似をして、灰をまきますが、花が咲くどころか、灰が殿様の目に入ってしまい、罰を与えられてしまいました。正直じいさんとおばあさんは、その後も優しく暮らし、幸せに暮らしました。

花咲かじいさんの色を塗るコツ

ぬりえでは、正直じいさんの優しさと、桜が咲き誇る美しい奇跡の場面を表現するのがコツです。

塗り方の基本

- 正直じいさん:

- 着物:素朴な色(薄い茶色、灰色、青など)で、優しそうな表情と丸い体を塗ります。笑顔を強調すると、正直な人柄が伝わります。

- 宝:掘り出した大判小判は、金色でキラキラした輝きを出すように塗ります。

- 意地悪じいさん:

- 着物:黒や濃い灰色など、暗い色で塗ると、欲張りで意地悪な雰囲気が出ます。つり上がった目やしわを濃い色で塗って、恐ろしさを強調しましょう。

- シロ:

- 犬のシロは、白や薄い茶色で塗ります。優しく見上げる目を塗ると、正直じいさんになついている様子が表現できます。

特別のアイテムの色

- 桜の花:

- 花びら:淡いピンクと白を使い、花びらがフワリと舞っている様子を表現します。木の枝のふちを明るいピンクで塗ると、花が咲き誇っているように見えます。

- 枯れ木:

- 灰をまく前の枯れ木は、濃い茶色や黒で塗ると、寂しい感じが伝わります。花が咲いた後の幹は、少し明るい茶色で塗ると、生命力が戻ったように見えます。

- 灰:

- じいさんがまく灰は、薄い灰色や白で、粉が舞い上がっている様子を表現しましょう。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- 枯れ木に咲いた桜の色を、ピンクだけでなく白や薄い黄色など、特別な色で塗って、世界に一つだけの奇跡の桜を表現しても楽しいね。自由に表現しよう!

- 対比を楽しもう!

- 優しそうな正直じいさんの周りには明るい色を、意地悪じいさんの周りには暗い色を使うなど、対比を意識して塗ると、物語がもっと生き生きするよ!

-

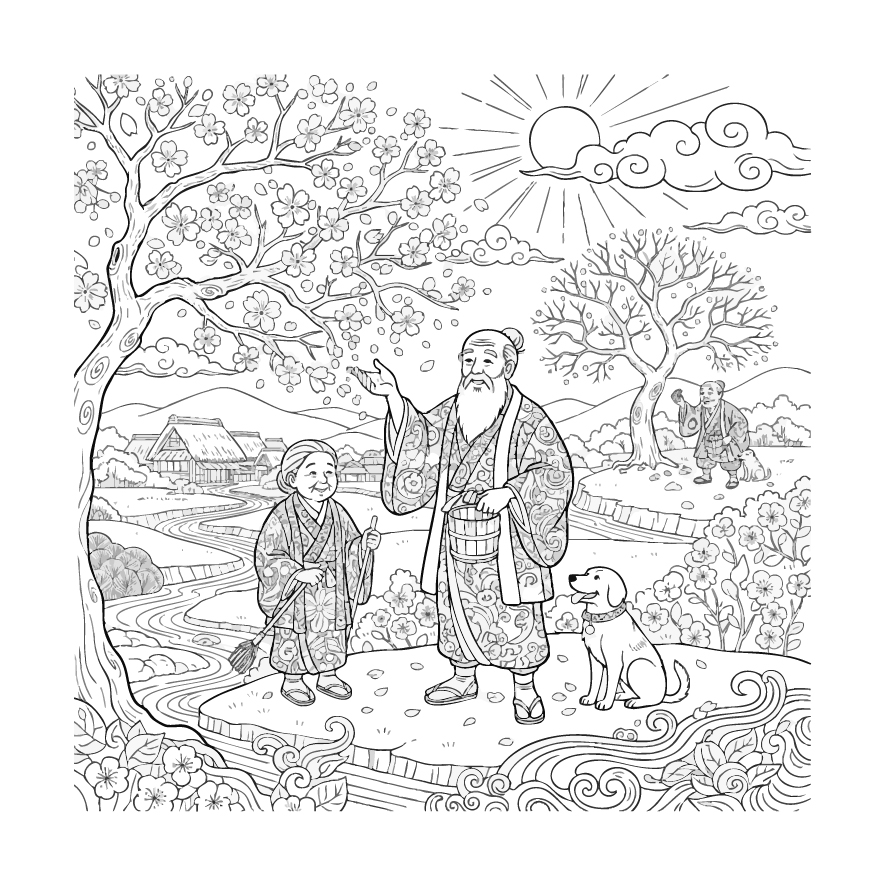

花咲かじいさん

-

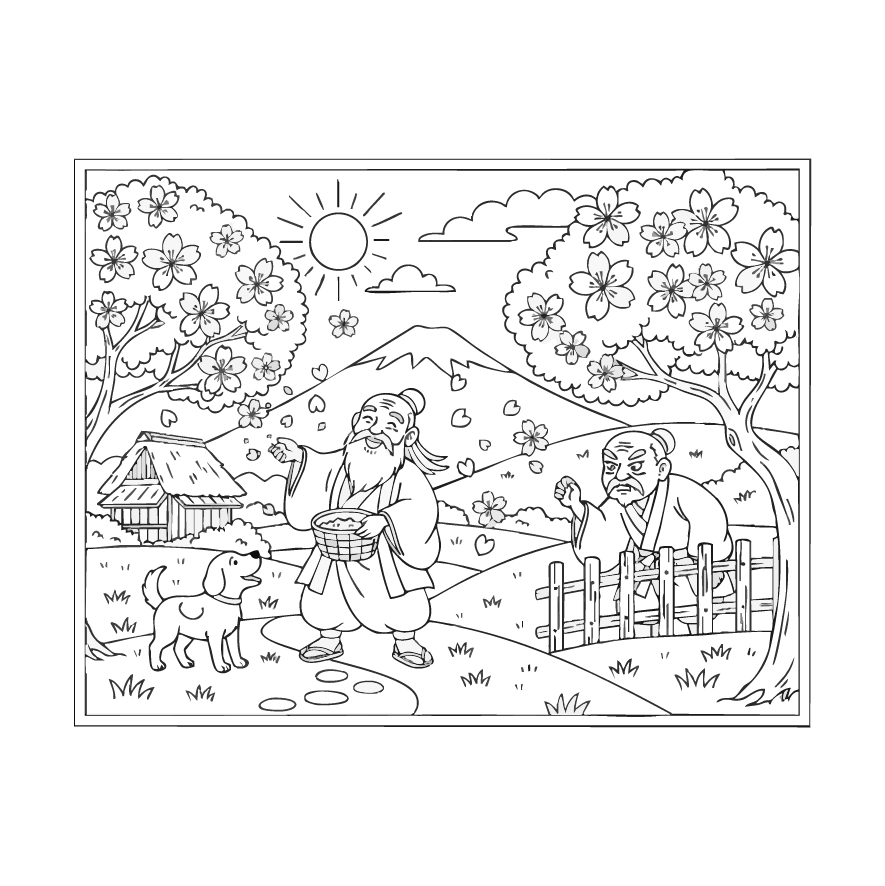

花咲かじいさん2

-