舌切り雀の塗り絵

舌切り雀の特徴

「舌切り雀」は、日本の代表的な昔話の一つです。心優しいおじいさんと欲張りなおばあさんの対照的な行動が、大きな報いとなって現れるという、正直さと欲のテーマを描いた物語です。

物語の由来とテーマ

この物語は、江戸時代頃に広まり、主に口頭で語り継がれてきました。物語の中で善人と悪人の行動と、その結果がはっきり分かれるのが大きな特徴です。

- テーマと教訓:この物語のテーマは、「正直者は得をする」と「強すぎる欲は身を滅ぼす」です。おじいさんの親切な行いは、立派な宝物という形で報われますが、おばあさんの欲深い行いは、恐ろしい結果を招きます。これは、心の豊かさが、目に見える宝よりも大切だという教訓を伝えています。

- 対照的な人物:物語は、優しいおじいさんと意地悪なおばあさんという、二人の性格の対比によって進められます。

あらすじ

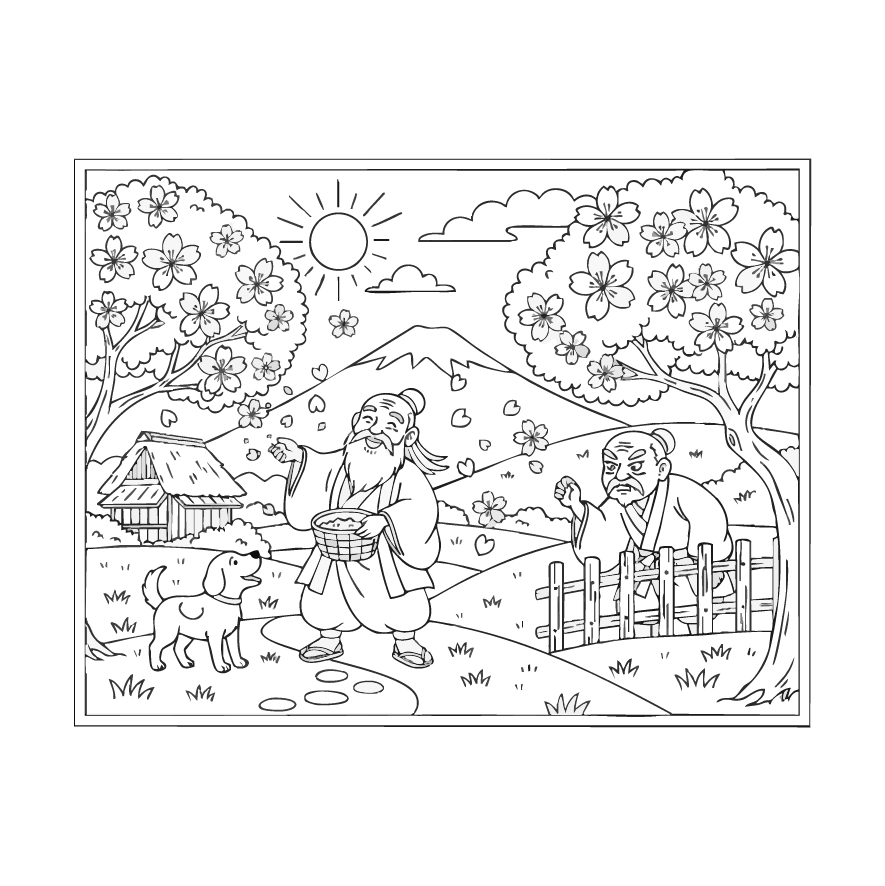

むかしむかし、あるところに心優しいおじいさんと、欲張りで意地悪なおばあさんが暮らしていました。

ある日、おじいさんは怪我をした一羽の雀を見つけ、家に連れて帰り、大切に看病しました。雀はおじいさんになつき、おじいさんも雀を可愛がりました。

しかし、おばあさんは雀を可愛がるおじいさんが面白くなく、おじいさんが留守の間に、雀が食べていたのりを怒って食べ、罰として雀の舌を切って、山へ追い出してしまいました。

帰ってきたおじいさんは、雀がいなくなっていることを知り、ひどく悲しみました。そして、雀を探しに山へ向かいます。

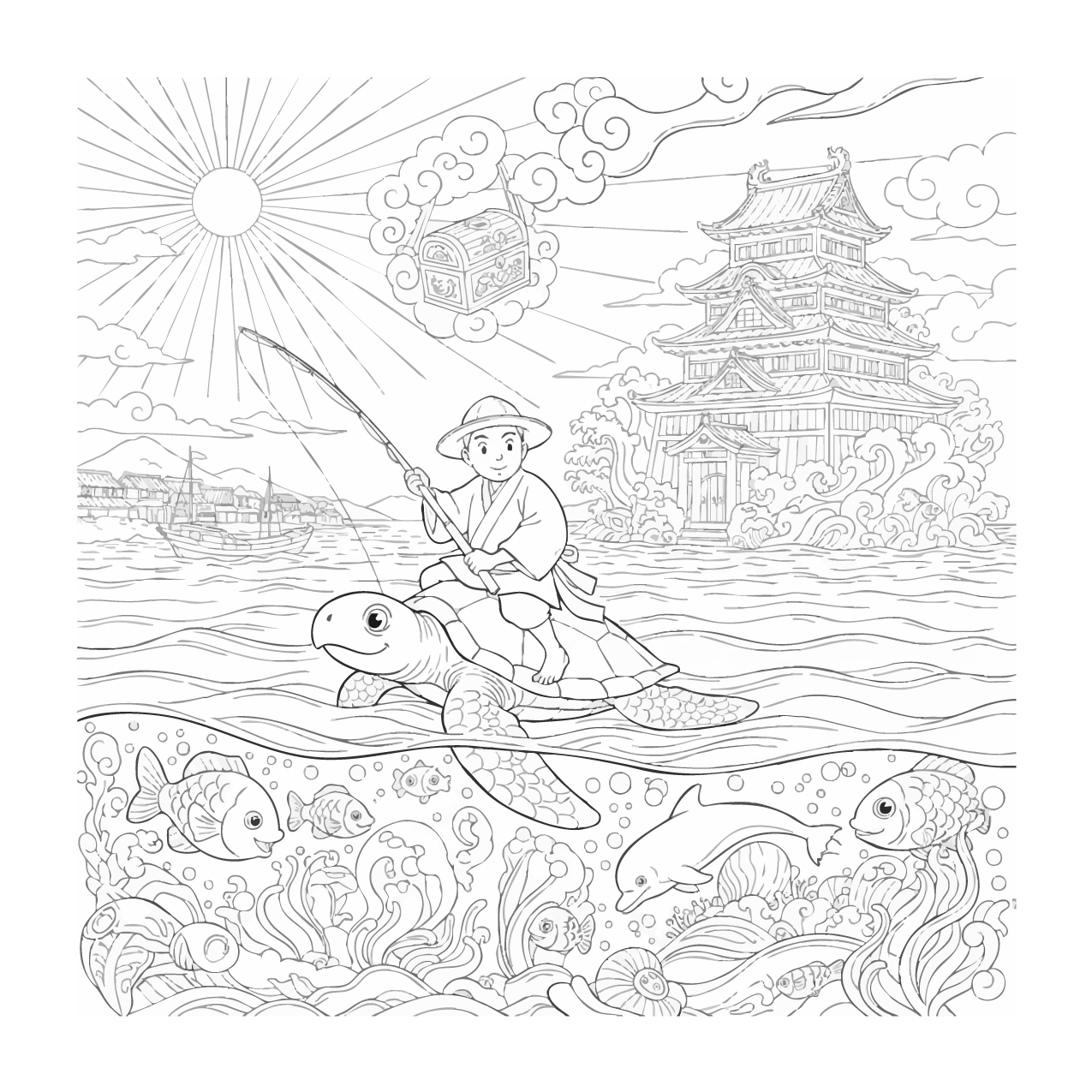

山の中で、おじいさんは雀の宿を見つけました。雀たちは、おじいさんの親切に感謝し、歌や踊り、ごちそうでもてなしてくれました。

別れ際、雀たちは大小二つのつづらを見せ、「好きな方をお持ちください」と言いました。おじいさんは「小さい方が持ち帰るのに楽だから」と、小さいつづらを選びました。

家に帰ってつづらを開けると、中には金銀の宝物がたくさん入っていました。

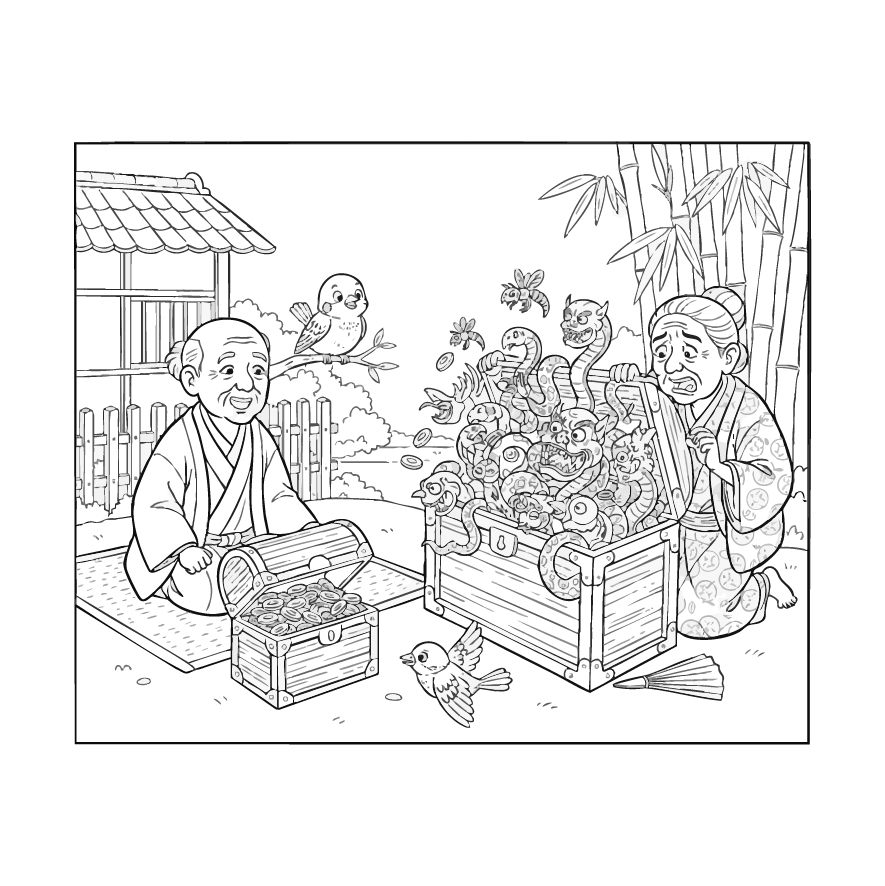

これを見た欲張りなおばあさんは、自分も宝をもらおうと、雀の宿へ向かいます。おばあさんは、当然のように大きいつづらを選び、帰り道で待ちきれずにつづらを開けてしまいます。すると、中から恐ろしい化け物や毒虫が飛び出してきて、おばあさんはひどい目にあいました。

おじいさんは、おばあさんに欲張りすぎたことを諭し、その後は二人で反省して暮らしました。

舌切り雀の色を塗るコツ

ぬりえでは、豪華な雀の宿の様子と、おじいさんとおばあさんの対照的な結末を色で表現するのがコツです。

塗り方の基本

- おじいさん:

- 着物:素朴な色(薄い茶色、灰色など)で、優しそうな表情を強調して塗ります。穏やかな色を使うと、おじいさんの心が伝わります。

- おばあさん:

- 着物:濃い色や暗い色(濃い茶色、紫など)で塗り、意地悪そうな表情を強調すると、欲深さが表現できます。

- 雀:

- 体:茶色、白、黒など、雀らしい色を丁寧に塗り分けます。優しい表情と可愛らしさを強調しましょう。

- 背景:

- 竹やぶ:明るい緑と濃い緑で塗り分け、自然の生命力を表現します。

特別のアイテムの色

- つづら:

- 小さいつづら(おじいさんの宝):濃い茶色で塗り、中から出た宝物を金色や銀色でキラキラと輝かせましょう。

- 大きいつづら(おばあさんの罰):黒や濃い灰色で、中から出てくる化け物を不気味な色(毒々しい赤や紫)で塗ると、怖さが伝わります。

- 化け物:

- 蛇(へび)や鬼のような化け物は、鮮やかで気持ちの悪い色(蛍光色や濃い緑、赤)で塗ると、恐ろしさが強調されます。

- のり:

- 雀が食べてしまったのりは、濃い黒や黒っぽい緑色で塗ると、おばあさんが怒った原因となった食べ物だと分かります。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- おじいさんのつづらからあふれる小判は、金色の上に光のツヤを細かく描くと、宝物らしい輝きが増します。自由に表現しよう!

- 対比を楽しもう!

- おじいさんの満面の笑みと、おばあさんの恐怖の表情を、色の濃さや塗り方で強調すると、物語の教訓が深まって、絵がもっと生き生きするよ!

-

舌切り雀

-