柿の塗り絵

難易度:

~

~

~

~

柿の特徴

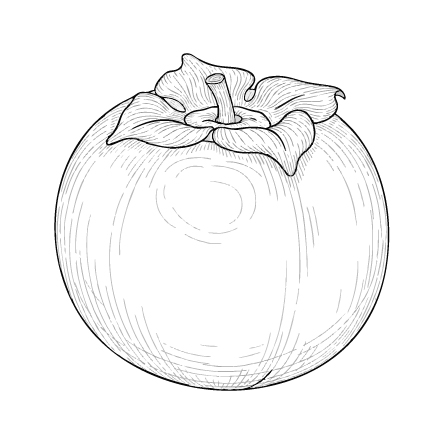

秋の味覚! 柿!

柿は、オレンジ色や黄色の丸い形と、甘くてとろけるような食感が特徴的な果物です。秋になると、木にたくさん実がなり、紅葉した葉っぱと一緒に、秋の風景を美しく飾ります。そのまま食べるのはもちろん、干し柿にしたり、料理に使ったりと、様々な楽しみ方があります。

柿の起源

柿の起源は、東アジアだと言われています。日本には、およそ1,300年前に中国から伝わったとされています。その後、日本で色々な種類の柿が作られ、世界中に広まっていきました。英語でも「Kaki」と呼ばれ、日本の文化が世界に広まっていることがわかりますね。

どんなところにできるの?

柿は、温かくて太陽の光をたくさん浴びる地域で育ちます。日本では、奈良県、和歌山県、福岡県などが、柿がたくさん作られている場所として有名です。柿の木は、とても大きく育ち、たくさんの実をつけます。

柿ができるまで

柿は、春になると、少し緑色を帯びた白い花を咲かせます。この花が、受粉すると、だんだんと小さな実に変わっていきます。夏から秋にかけて、太陽の光をたくさん浴びて、だんだんとオレンジ色に色づき、美味しく熟していきます。

柿の色々な種類

柿には、たくさんの種類があります。

- 富有柿:日本で一番多く作られている甘柿です。甘みが強くて、シャキシャキとした食感が特徴です。

- 次郎柿:富有柿と同じくらい人気の甘柿です。実が四角っぽい形をしています。

- 平核無柿:種がない柿で、とても食べやすいです。渋い柿なので、特別な方法で渋みを抜いてから食べます。

- 渋柿:そのままでは食べられない渋い柿です。干し柿にしたり、焼酎につけて渋みを抜いたりして食べます。

栄養満点!

柿には、体に良い栄養がたくさん入っています。

- ビタミンC:風邪をひきにくくしたり、お肌をきれいにするためのビタミンCが、柿1個にたくさん入っています。

- 食物繊維:お腹の調子を整えるための食物繊維もたくさん入っています。

柿の色を塗るコツ

色の選び方:秋の温かい色を表現しよう!

柿のぬりえでは、その温かいオレンジ色と、つるつるした光沢を表現することがポイントです。オレンジ色や黄色、茶色を使いながら、光が当たっているところや、影になっているところを工夫して塗ると、もっと本物らしくなります。

- 柿の色:

- 基本はオレンジ色や黄色で塗ります。少しだけ薄い茶色を混ぜて塗ると、優しい感じが出ます。

- 完熟している柿は、少し濃いオレンジ色や赤色を混ぜて塗ると、より美味しそうに見えます。

- つるつるした光沢:

- 柿の皮は、つるつるしていて光っています。光が当たっているところは、少しだけ白や薄い黄色を残しておきましょう。

- オレンジ色を塗った上から、白い色鉛筆でスッと線を引いてみるのも、つやを出す方法です。

- 影の色:

- 柿が何個も重なっている場合、柿と柿の間や、ヘタの下側は、影になります。

- こういったところに、少し濃いオレンジ色や茶色を重ねて塗ると、立体的に見えます。

- ヘタと枝の色:

- 柿に付いているヘタは、緑色や茶色で、枝は茶色で塗りましょう。

- 背景の色:

- 柿がなっているのは、柿畑です。紅葉した葉っぱを赤色や黄色で塗ったり、青い空や白い雲を描き加えて、秋の風景を表現してみましょう。

立体感を出す塗り方:「濃淡」と「影」を意識しよう!

柿の形は、丸くて可愛らしいです。この「濃淡」と「影」を上手に表現すると、ぬりえがもっと生き生きして見えます。

- 濃淡を出す場所:

- 柿の丸い部分に、光が当たっているところを想像して、少し薄い色を残しておきましょう。

- 濃い色を塗った上から、白い色鉛筆でスッと線を引いてみるのも、つやを出す方法です。

- 影を出す場所:

- 柿が重なっている部分や、ヘタの下側は、影になります。

- こういったところに、少し濃い色や茶色を塗ると、本物らしくなります。

絵の具や色鉛筆、画材のコツ!

- 色鉛筆:

- 力を入れて濃く塗ったり、力を抜いて薄く塗ったりすることで、濃淡を表現しやすいです。

- オレンジ色の上に、他の色(黄色や茶色など)を重ねて塗ると、深みのある色になります。

- クレヨン:

- クレヨンで塗ると、つるつるした感じを出しやすいです。指でこすって色をぼかすこともできます。

- 絵の具:

- オレンジ色に少しだけ水を混ぜて、薄いオレンジ色を作り、光が当たっている部分に塗ってみましょう。乾いてから、もう一度濃いオレンジ色を重ねて塗ると、深みが出ます。

きみの想像力と、自由な発想で、世界に一つだけの素敵な柿のぬりえを完成させてください!

-

柿

-

柿2

-

-

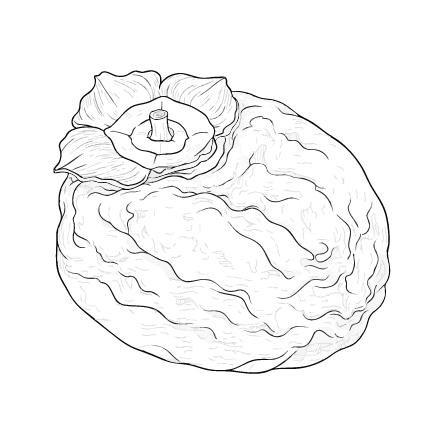

干し柿

-