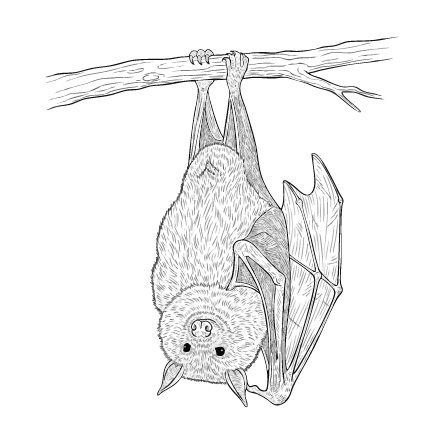

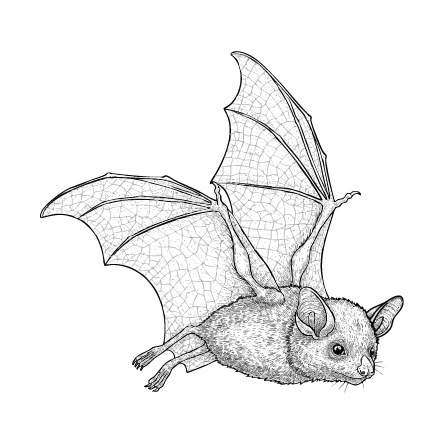

コウモリの塗り絵

難易度:

コウモリの特徴

空を飛ぶ哺乳類! コウモリ!

コウモリは、空を飛ぶことができる唯一の哺乳類です。夜行性で、昼間は洞窟や木の穴にぶら下がって寝ています。見た目が少し怖いと感じる人もいるかもしれませんが、実はとても賢くて、面白い特徴がたくさんある動物です。

どんなところにいるの?

コウモリは、南極以外の、世界中の色々な場所に住んでいます。洞窟や、木のうろ、古い建物の屋根裏などに、たくさんの仲間と一緒に集まって暮らします。昼間はみんなでぶら下がって眠り、夜になるとエサを探しに飛び回ります。

超音波の秘密

コウモリは、目があまり良くない代わりに、「超音波」という、人間には聞こえない特別な音を使っています。

- 超音波を出す:コウモリは、口や鼻から超音波を出します。

- はね返った音を聞く:超音波が、壁や木、虫などに当たって、はね返ってきた音を聞きます。

- 場所を特定する:はね返ってきた音で、物の形や大きさ、どこにあるのかを正確に知ることができます。 この仕組みを「エコーロケーション」といいます。これのおかげで、暗い夜でも、ものにぶつからずに、エサを捕まえることができるのです。

羽の秘密

コウモリの翼は、鳥の羽とは違って、手と指の骨がとても長く伸びていて、その間に薄い膜が張られています。この膜のおかげで、空を自由に飛び回ることができます。

食べ物

コウモリには、色々な種類がいて、食べ物もそれぞれ違います。

- 虫を食べるコウモリ:一番多いのは、ハエやガなどの虫を捕まえて食べるコウモリです。

- 果物を食べるコウモリ:南の暖かい地域にいるコウモリの中には、果物や花の蜜を食べるコウモリもいます。

- 魚を食べるコウモリ:水面にいる魚を、器用に捕まえて食べるコウモリもいます。

冬眠

寒い地域に住んでいるコウモリは、冬になるとエサがなくなってしまうため、冬眠します。洞窟などで、たくさんの仲間と一緒に、身を寄せ合って、春が来るまで眠り続けます。

コウモリの色を塗るコツ

色の選び方:夜空に映える色を表現しよう!

コウモリのぬりえでは、その独特な翼と、夜の雰囲気を表現することがポイントです。黒やこげ茶色を使いながら、光が当たっているところや、影になっているところを工夫して塗ると、もっと本物らしくなります。

- 体の色:

- 基本は黒色やこげ茶色で塗ります。ふわふわした毛並みなので、色鉛筆の先で短い線をたくさん描くように塗ると、ふわふわした感じが出ます。

- 光が当たっているお腹や、顔の周りなどは、少しだけ薄い茶色や灰色を混ぜて塗ると、優しい感じが出ます。

- 翼の膜の色:

- 翼の膜は、体の色よりも少し薄い色で塗ります。薄い灰色や薄いこげ茶色で塗ると、本物らしく見えます。

- 膜の骨の部分は、少し濃い色で塗り、メリハリをつけましょう。

- 目の色:

- コウモリの目は、小さくて可愛らしい黒色です。光が当たっているように、白い点をチョンと書き加えると、生き生きして見えます。

- 背景の色:

- コウモリは夜に活動します。背景は濃い青色や紫色、黒色で夜空を表現しましょう。

- 空に浮かぶお月様や、星、雲などを描き加えると、夜空を飛ぶコウモリの姿が、よりかっこよく見えます。

立体感を出す塗り方:「濃淡」と「影」を意識しよう!

コウモリの体は、丸くてふわふわしています。この「濃淡」と「影」を上手に表現すると、ぬりえがもっと生き生きして見えます。

- 濃淡を出す場所:

- 体の丸い部分に、光が当たっているところを想像して、少し薄い色や明るい色を残しておきましょう。

- 毛の短い線を描くように塗ると、毛並みのふわふわした感じが出ます。

- 影を出す場所:

- 体のくびれている部分や、翼の膜のシワになっている部分などは、影になります。

- こういったところに、濃い色や黒色を塗ると、体がもっこりした立体的な感じになります。

絵の具や色鉛筆、画材のコツ!

- 色鉛筆:

- 力を入れて濃く塗ったり、力を抜いて薄く塗ったりすることで、濃淡を表現しやすいです。

- 黒色の上に、他の色(灰色や白など)を重ねて塗ると、深みのある色になります。

- クレヨン:

- クレヨンで塗ると、ふわふわした感じを出しやすいです。指でこすって色をぼかすこともできます。

- 絵の具:

- 黒色に少しだけ水を混ぜて、薄いグレーを作り、光が当たっている部分に塗ってみましょう。乾いてから、もう一度黒を重ねて塗ると、深みが出ます。

きみの想像力と、自由な発想で、世界に一つだけの素敵なコウモリのぬりえを完成させてください!

-

コウモリ

-

コウモリ2

-