れんこんの塗り絵

難易度:

れんこんの特徴

穴がポイント!シャキシャキ美味しい縁起物

れんこんは、水面に咲くハスという植物の、泥の中に伸びる地下茎が太くなった部分を食べる根菜類です。輪切りにすると見えるたくさんの穴が特徴で、サクサクとしたり、ねっとりとしたりする独特の食感が魅力です。

漢字と穴の由来

れんこんは「蓮根」と書きますが、食べるのは根ではなく地下茎です。

- 穴の理由:れんこんが育つ泥の中は空気が少ないため、あの穴は、水面から空気を取り込んで茎や他の根に送るための「空気の通り道」の役割をしています。

- 縁起物:日本では古くから、れんこんの穴をのぞくと「先(将来)が見通せる」と考えられてきたため、おせち料理やお祝いの席には欠かせない縁起の良い食べ物とされています。

旬と 味わい

れんこんは一年中お店に並びますが、収穫時期によって味わいが変わります。

- 新れんこん:夏から秋(6月〜10月頃)に収穫される、みずみずしく柔らかいれんこんです。シャキシャキとした食感が特徴で、サラダや酢の物に向いています。

- 晩秋れんこん:秋から冬(11月〜2月頃)に収穫され、貯蔵されたものです。水分が少なく、ねっとりとした粘り気や甘みが強くなるのが特徴です。煮物やきんぴらにすると美味しく、糸を引くこともあります。

主な産地は茨城県や徳島県です。

豊富な 栄養と 健康効果

れんこんは、栄養が豊富で、私たちの体を元気にしてくれる機能性野菜です。

- ビタミンC:みかんの1.2倍ものビタミンCが含まれているといわれます。れんこんのビタミンCは、でんぷんに守られているため、加熱しても壊れにくいという嬉しい特徴があります。肌を整えたり、風邪の予防に役立ったりします。

- 食物繊維:野菜の中でもトップクラスの食物繊維を含み、不溶性と水溶性がバランスよく含まれています。お通じを良くし、腸内環境を整えるのに役立ちます。

- タンニン:れんこんを切ったときに出るアクの成分です。タンニンには、炎症を抑える働きがあり、特に咳や喉の痛みに効果があるといわれています。

- カリウム:体内の塩分(ナトリウム)の排出を助け、血圧の調整に役立つミネラルです。

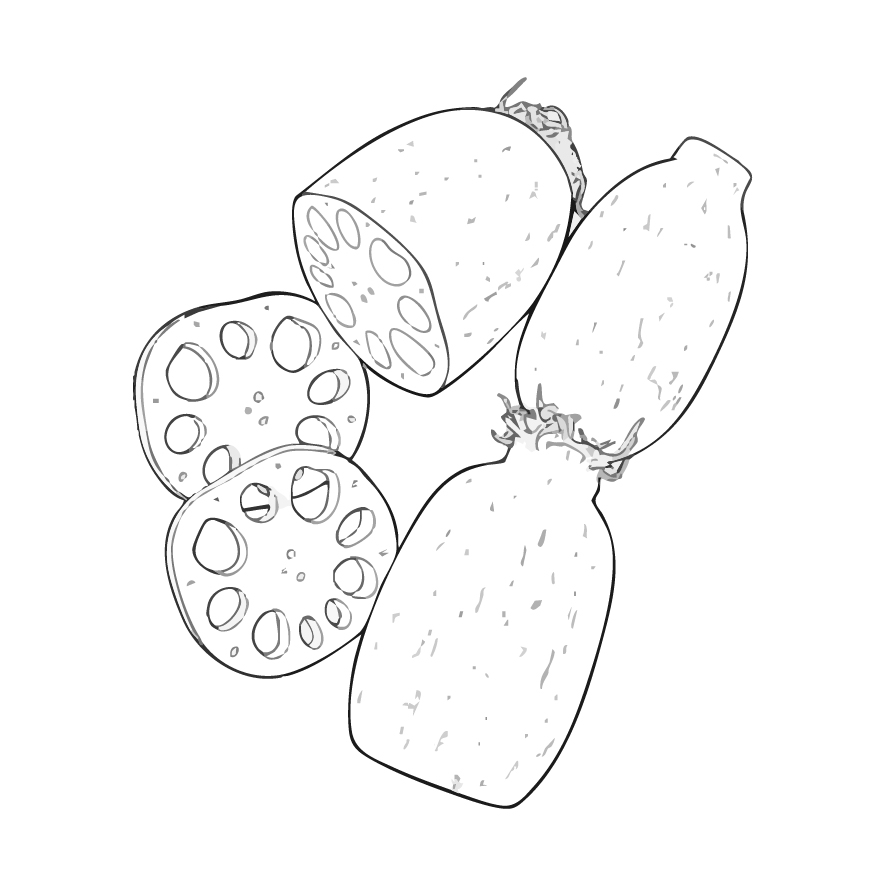

れんこんの色を塗るコツ

色の選び方:泥の中の「自然な色」を表現しよう!

れんこんをぬりえで塗る時は、泥の中で育った皮の色と、切断面の白さをはっきり塗ると、リアルになります。

- 皮の色:れんこんの皮は、濃い茶色や土っぽい茶色、または少し薄い黄土色を混ぜて塗ると、自然な色になります。泥付きのれんこんなら、黒っぽい灰色も使ってみましょう。

- 切断面の色:切った後の断面は、白や薄いクリーム色で塗ります。塗らずに紙の白さを活かすのも良い方法です。

- アクの色:切断面を水につけてアクを抜く前の状態なら、ごく薄い灰色や、少しピンクがかった薄茶色で、変色した様子を表現するのも面白いです。

塗り方:シャキシャキ感を表現しよう!

れんこんのシャキシャキとした食感や、ネバネバしたムチン質をイメージして塗ってみましょう。

- 穴の表現:切断面の穴の中を濃い灰色や濃い茶色で塗りつぶすと、穴に深みが出て、立体感が生まれます。

- 繊維の表現:皮や表面に、縦の線を意識して色鉛筆を細かく動かすと、れんこん特有の繊維の様子が表現できます。

- 煮物のツヤ:煮物やきんぴらの場合は、タレのツヤを出すのがポイントです。濃い色の中に、光が反射したような白い部分を少し残したり、細い線を入れたりすると、料理が美味しそうに見えます。

- 粘り(ムチン):輪切りにした断面から、薄い白い線を何本か描いて、糸を引くようなネバネバした様子を表現するのも面白いね。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- れんこんの穴から見える景色(例:空やお花など)を想像して描き足すと、「先が見通せる」という縁起の良い意味が表現できて楽しいね。自由に表現しよう!

- 色々な食感に挑戦!

- サクサクのれんこんチップスや、ねっとりとした煮物など、きみの好きな料理を想像して、背景を描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!

-

れんこん

-