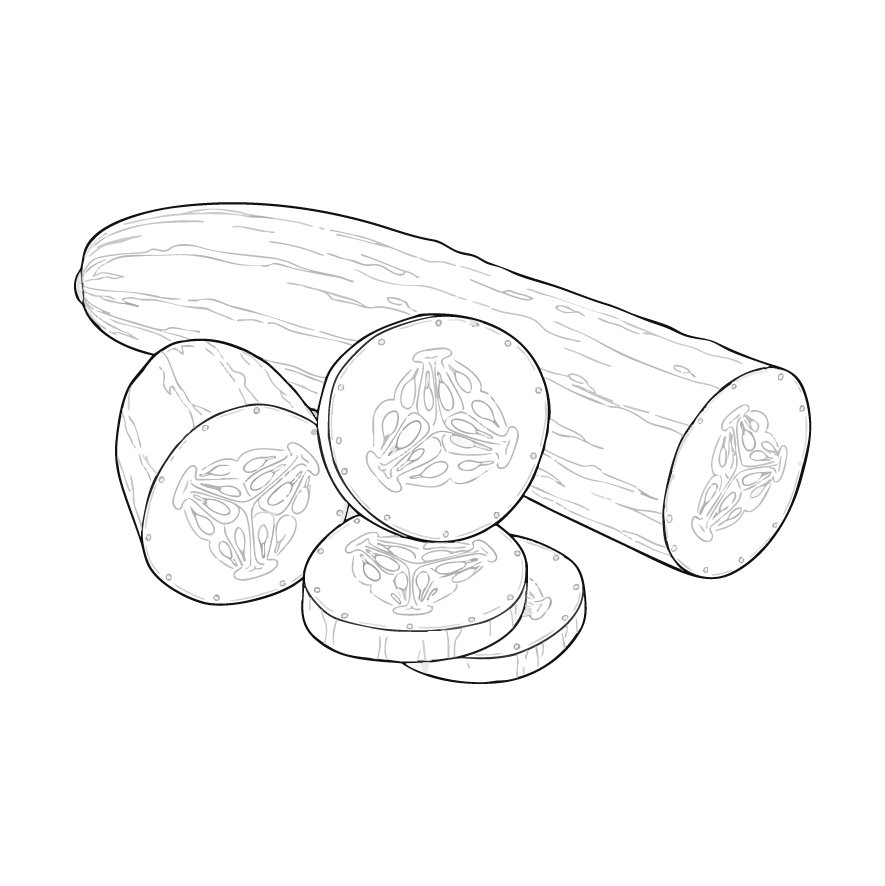

きゅうりの塗り絵

難易度:

~

~

~

~

きゅうりの特徴

みずみずしさ抜群!体を冷やす夏の野菜

きゅうりは、ウリ科の植物で、みずみずしい食感と爽やかな香りが特徴の野菜です。成分の約95%が水分でできており、暑い季節には体温を冷やしてくれる効果があるため、夏バテ防止にもぴったりの野菜です。主に生で食べることが多いですが、炒め物や汁物にも使われます。

名前の由来

きゅうりの原産地は、インドのヒマラヤ山麓といわれています。日本には平安時代に中国を経て伝わりました。

- きゅうり:きゅうりは熟れると黄色くなることから、昔は「黄瓜」と呼ばれていました。この「黄瓜」という呼び方が変化して、現在の「きゅうり」という名前になったといわれています。

- 苦味:きゅうりには、ウリ科の植物に特有なククルビタシンという苦味成分が含まれています。この成分は、唾液や胃液の分泌を促し、食欲を増進させる働きがあるといわれています。

旬と 種類

きゅうりは栽培技術の進歩により一年中手に入りますが、本来の旬は夏です。

- 旬の時期:最も盛んに収穫されるのは5月〜9月頃の夏の時期です。この時期のきゅうりは、露地栽培されるため、ハウス栽培のものよりビタミンCを多く含むといわれています。

- 主な種類:

- 白イボ系:日本市場のほとんどを占めている種類です。鮮やかな緑色で、皮が薄く、歯切れが良いのが特徴で、生食に向いています。

- 黒イボ系:以前は南西日本で多く栽培されていましたが、現在はわずかです。皮が厚めで、漬物に向いています。

- 加賀太きゅうり:石川県の伝統野菜で、長さが20センチメートル以上、重さが1キログラムを超えることもある大型のきゅうりです。煮物や炒め物に使われます。

豊富な 栄養と 健康効果

きゅうりは「栄養のない野菜」と思われがちですが、大切な栄養素を含んでいます。

- ギネス記録:きゅうりは、「世界一熱量(カロリー)が少ない果実」としてギネス世界記録に登録されています。この低カロリーが、「栄養がない」と誤解される原因になったようです。

- カリウム:成分の多くは水分ですが、カリウムが比較的豊富です。カリウムには利尿作用があるので、体内の余分な塩分の排出を助け、むくみの改善や高血圧の予防に役立ちます。

- ビタミンK・C:ビタミンKやビタミンCも含まれており、ぬか漬けにするとビタミンB1が増えるという特徴もあります。

きゅうりの色を塗るコツ

色の選び方:みずみずしい「夏の緑」を表現しよう!

きゅうりのぬりえは、濃い緑色とみずみずしいツヤを出すのがコツです。

- 基本的な色:全体を鮮やかな緑色で均一に塗りましょう。黄緑色を少し混ぜて塗ると、光が当たっているような明るさが出ます。

- 濃い部分:きゅうりの両端や、イボが並んでいる筋の部分は、濃い緑色や深緑色で濃く塗ると、立体感が出ます。

- イボの色:イボがある品種の場合、イボの先端にごく薄い白や薄い黄緑色を少し入れると、チクチクした新鮮な感じが表現できます。

- ブルーム:ブルーム(白い粉)があるきゅうりを塗る場合は、濃い緑色の上に薄い灰色や白を軽く重ね塗りすると、白い粉がふいたような質感が出ます。

塗り方:ツヤとハリを出して新鮮に!

ハリとツヤがある新鮮なきゅうりをイメージして、塗り方に工夫をしてみましょう。

- ツヤの表現:濃い緑色で塗ったきゅうりの表面に、縦に細長い白い線や、ごく薄い黄緑色の光を入れましょう。これが光が反射したツヤに見えて、きゅうりがみずみずしく、新鮮に見えます。

- 立体感:きゅうりのカーブしている部分や、下側になる部分に濃い緑で影をつけると、丸い立体感が表現できます。

- 種の表現:きゅうりを輪切りにした断面を塗る場合は、真ん中の種の周りをごく薄い緑色で塗り、種の粒を白い点で丁寧に描くと、美味しそうに見えます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- もろきゅうや浅漬けなど、きゅうりを使った料理を想像して、味噌や漬物の汁を背景に描き足しても楽しいね。自由に表現しよう!

- 涼しさを伝えよう!

- 背景に氷や水しぶきを描き足すと、きゅうりの持つ涼しさが絵全体から伝わってきて、絵がもっと生き生きするよ!

-

きゅうり

-

きゅうり2

-