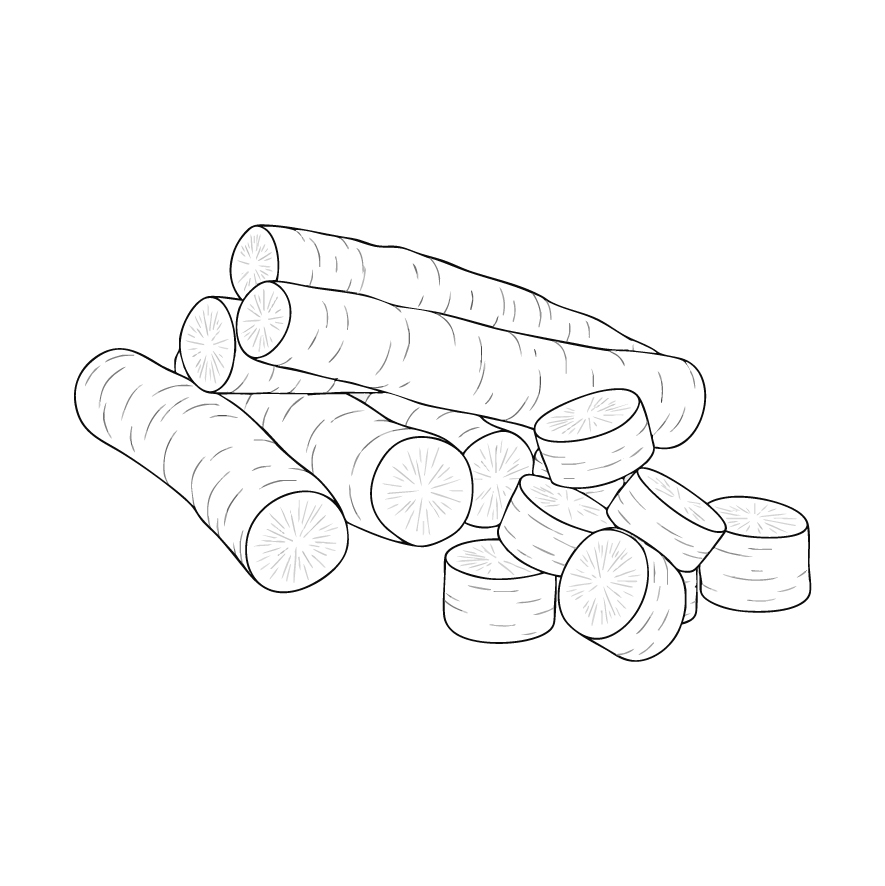

ごぼうの塗り絵

難易度:

ごぼうの特徴

細く長く!日本人だけが食べる根菜の王様

ごぼうは、キク科の植物の根を食べる野菜です。長く細い形と、独特のシャキシャキした食感、そして豊かな香りが特徴です。世界では薬草として使われてきましたが、長い間、根を野菜として食べてきたのは日本人だけでした。今では、日本だけでなく台湾や韓国など一部のアジアの国々でも食べられています。

漢字の由来

ごぼうは漢字で「牛蒡」と書きます。これは、中国で「大きな」という意味で「牛」という字を使い、ごぼうの葉が「蒡」という草に似ていて、それより大きかったことから「牛蒡」という名前になったといわれています。

旬と 種類

ごぼうは貯蔵がきくため一年中手に入りますが、旬は年に2回あります。

- 秋から冬の旬(11月〜2月):最も一般的なごぼうの旬です。特に「滝野川ごぼう」などの長根種が有名で、直径2〜3センチメートル、長さは1メートルほどにもなるものもあります。香りが強く、きんぴらごぼうや煮物に向いています。

- 春から初夏の旬(4月〜6月):この時期に出回るのは「新ごぼう」と呼ばれます。色が白っぽく、秋から冬のものより短くて細めです。柔らかく土の匂いが少ないため、サラダや柳川鍋などにも使われます。

- 若ごぼう(葉ごぼう):主に関西地方で栽培され、葉や茎まで食べられる若いごぼうです。

豊富な 栄養と 健康効果

ごぼうは、野菜の中でも特に食物繊維が豊富な野菜として知られています。

- 食物繊維:ごぼうには、便の量を増やしてお通じを良くする不溶性食物繊維と、血糖値の上昇をゆるやかにする水溶性食物繊維がバランスよく含まれています。腸内環境を整えるのに役立ちます。

- ポリフェノール:ごぼうのアクの成分はポリフェノールで、老化や病気を防ぐ抗酸化作用が期待できます。ポリフェノールは皮の近くに多く含まれているため、皮を剥きすぎず、たわしなどで優しく洗うのがおすすめです。

- ミネラル・オリゴ糖:カリウムなどのミネラルや、腸内の良い菌(善玉菌)のエサになるオリゴ糖も豊富に含まれています。

昔からの 習慣

日本では、昔からごぼうを食べることに縁起の良い意味を込めてきました。

- お正月:おせち料理では、ごぼうを叩いて開いた「たたきごぼう」が定番です。これは、ごぼうが地中に深く根を張ることから、「細く長くつつましく生きる」ことや、「家がしっかり根付く」という願いが込められています。

- きんぴら:「きんぴらごぼう」の名前は、強い力持ちで病気をしなかったとされる伝説の人物「金平」から来ています。ごぼうを食べて元気になるという願いが込められています。

ごぼうの色を塗るコツ

色の選び方:土の香りのする「ごぼう色」を選ぼう!

ごぼうをぬりえで塗る時は、土の深い色と、中身の明るい色のコントラストを意識しましょう。

- 皮の色:ごぼうの皮は、濃い茶色や土っぽい茶色、または少し黒っぽい灰色で塗ると、土の中で育ったようなリアルな感じが出ます。

- 中身の色:切断面や、皮が少し剥けている部分は、白や薄いクリーム色で塗ります。この中身の色を明るくすることで、皮の色がより引き立ちます。

- 新ごぼうの色:新ごぼうは色が白っぽいので、全体を薄い茶色や土の色でごく軽く塗るだけにしましょう。

塗り方:シャキシャキ感を表現しよう!

ごぼうのシャキシャキとした食感をイメージして、色を塗り重ねてみましょう。

- 繊維の表現:ごぼうは繊維が縦に長いので、色鉛筆を縦の線に沿って細かく塗っていくと、ごぼうらしい質感が出ます。

- 皮のザラザラ感:皮の部分に、濃い茶色と薄い茶色をまだら(むら)に塗ったり、少しザラザラしたタッチで塗ったりすると、土っぽい皮の感じが表現できます。

- きんぴらのツヤ:きんぴらごぼうなどの料理を塗る時は、醤油と砂糖で煮込んだテリ(ツヤ)を出すのがポイントです。濃い茶色の中に、光が反射したような白い部分を少し残したり、細い線を入れたりすると、料理が美味しそうに見えます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- ごぼうは様々な料理に使われます。きみの好きなきんぴらごぼうや煮物、ごぼう天などを想像して、料理の背景を描き足しても楽しいね。自由に表現しよう!

- 土の香りを感じよう!

- ごぼうの絵を塗る時、土の深い香りを想像して塗ると、絵がもっと生き生きするよ!

-

ごぼう

-