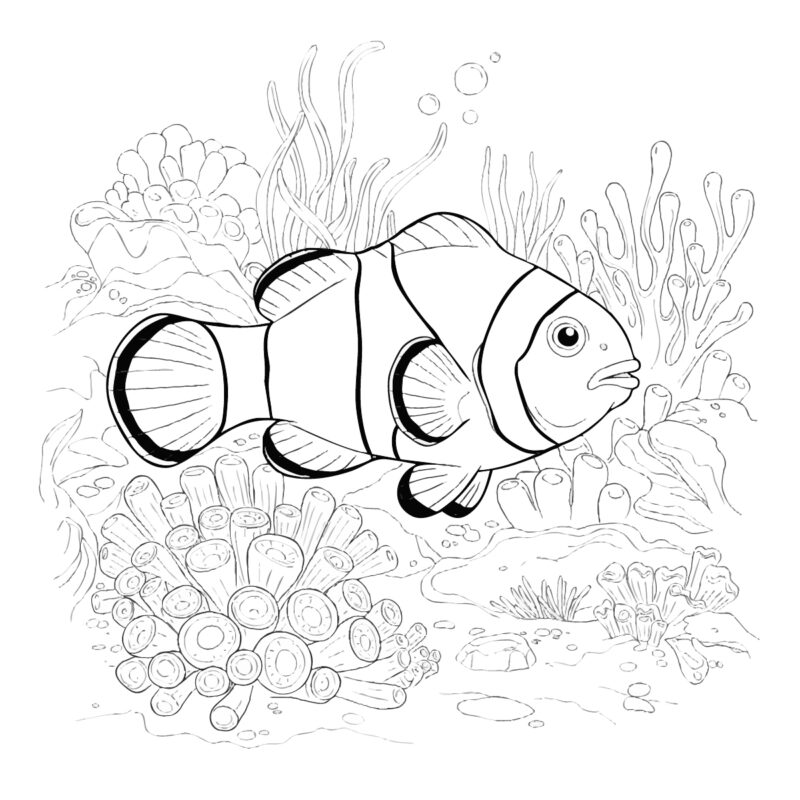

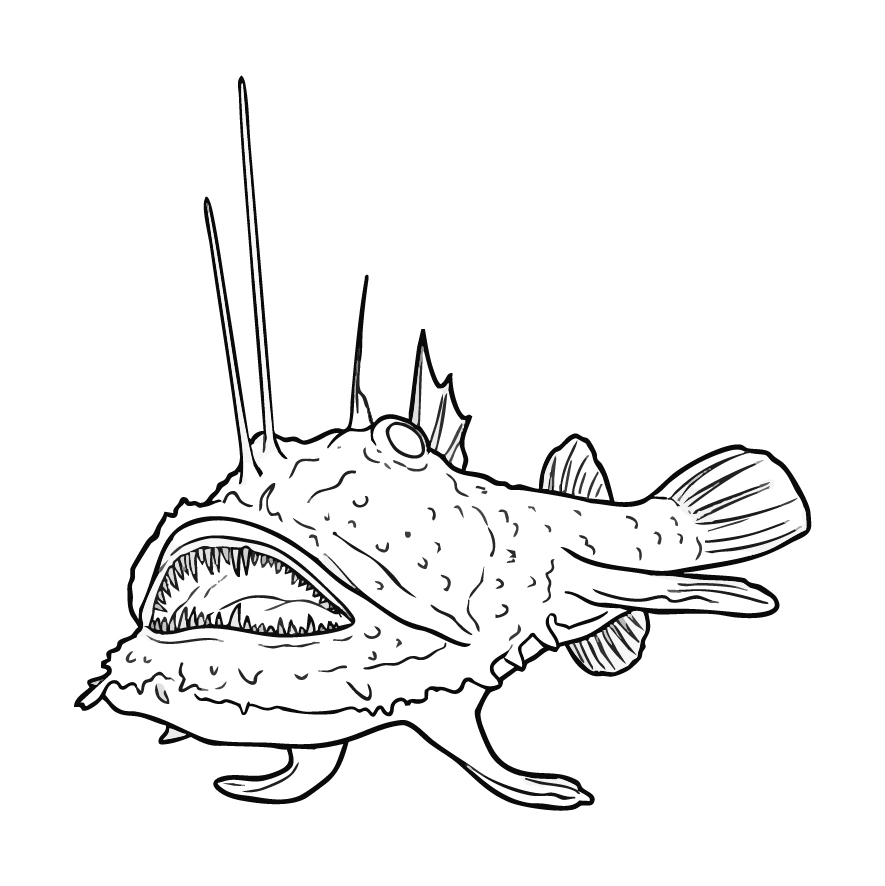

鰻(うなぎ)の塗り絵

難易度:

~

~

~

~

鰻(うなぎ)の特徴

長い 旅を する 不思議な 魚

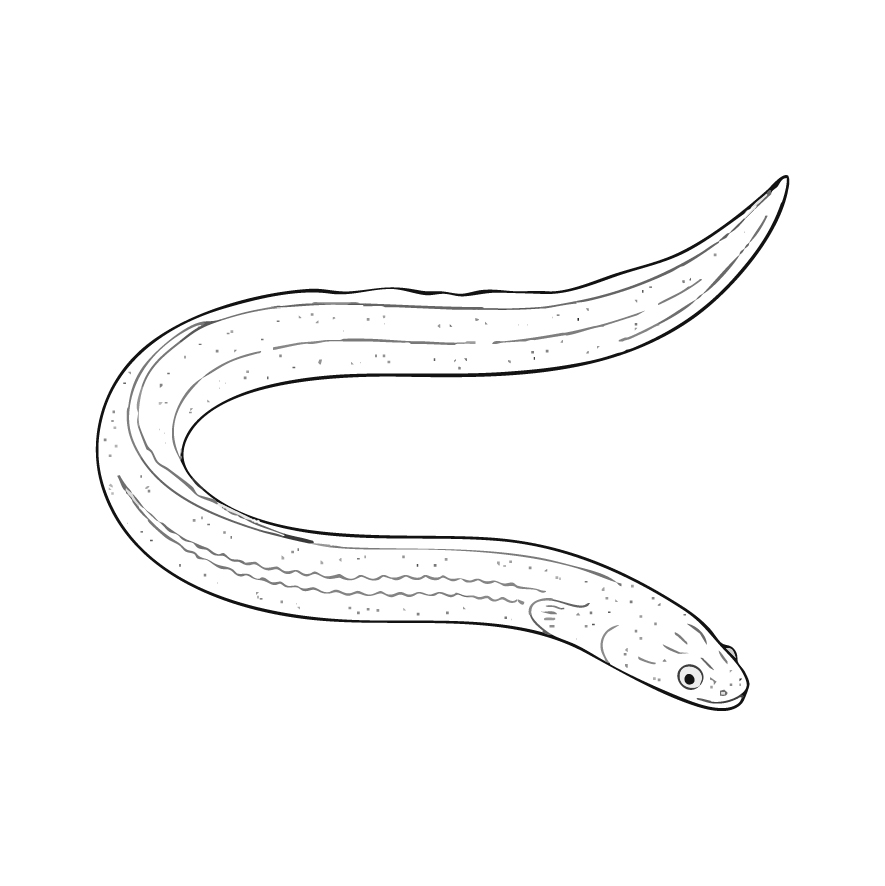

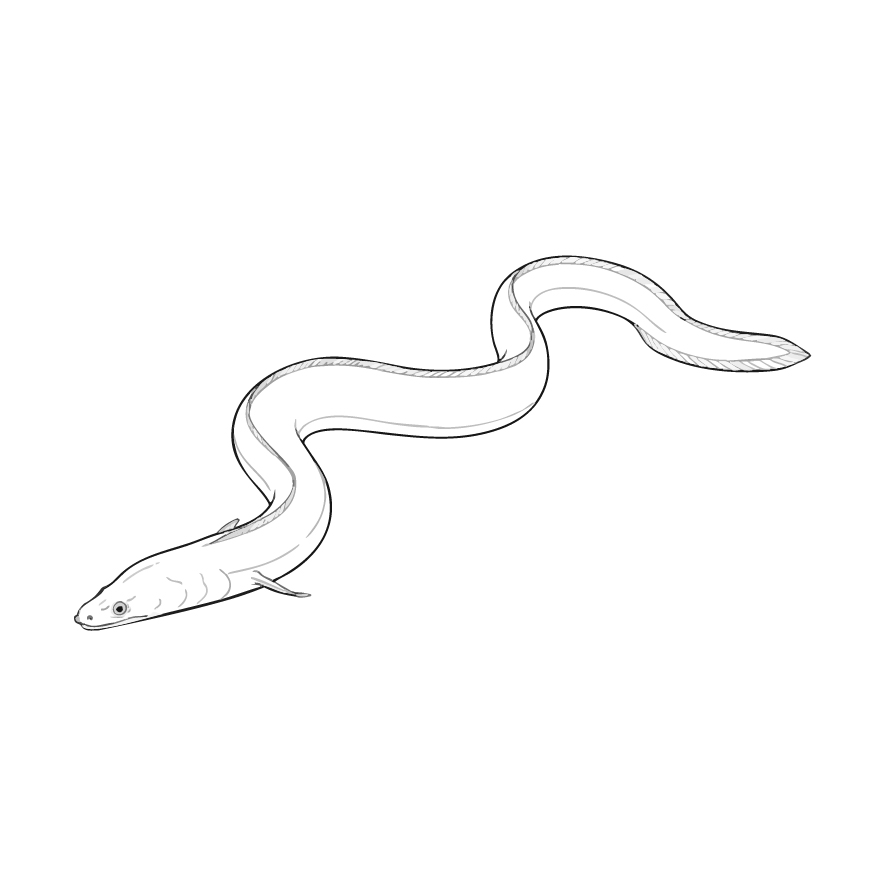

うなぎは、細長くてヘビのような形をした魚だよ。川や湖で暮らすけれど、実は遠い海で生まれて、また海に戻って卵を産む、とても不思議な一生を送る魚なんだ。

どんな 性質と 象徴?

うなぎは、その生命力の強さと粘り強さから、縁起の良い食べ物として大切にされてきたよ。

- 土用の丑の日:日本では、特に夏の暑い時期に「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣があるね。これは、うなぎを食べると元気がつき、夏バてしないと言われているからだよ。

- 出世魚:うなぎは、成長するにしたがって「シラスウナギ」→「クロコ」→「ウナギ」のように名前が変わることがあり、縁起の良い魚とされているよ。

- 滋養強壮:ビタミンAなどが豊富で、栄養満点だよ。スタミナをつけてくれる、生命力の象徴なんだ。

うなぎの 不思議な 一生

うなぎの一生は、まだ謎に包まれている部分も多い、壮大な旅だよ。

- 誕生の地:ニホンウナギは、日本の遥か南の海、グアム島の近くの深い海で生まれると考えられているんだ。

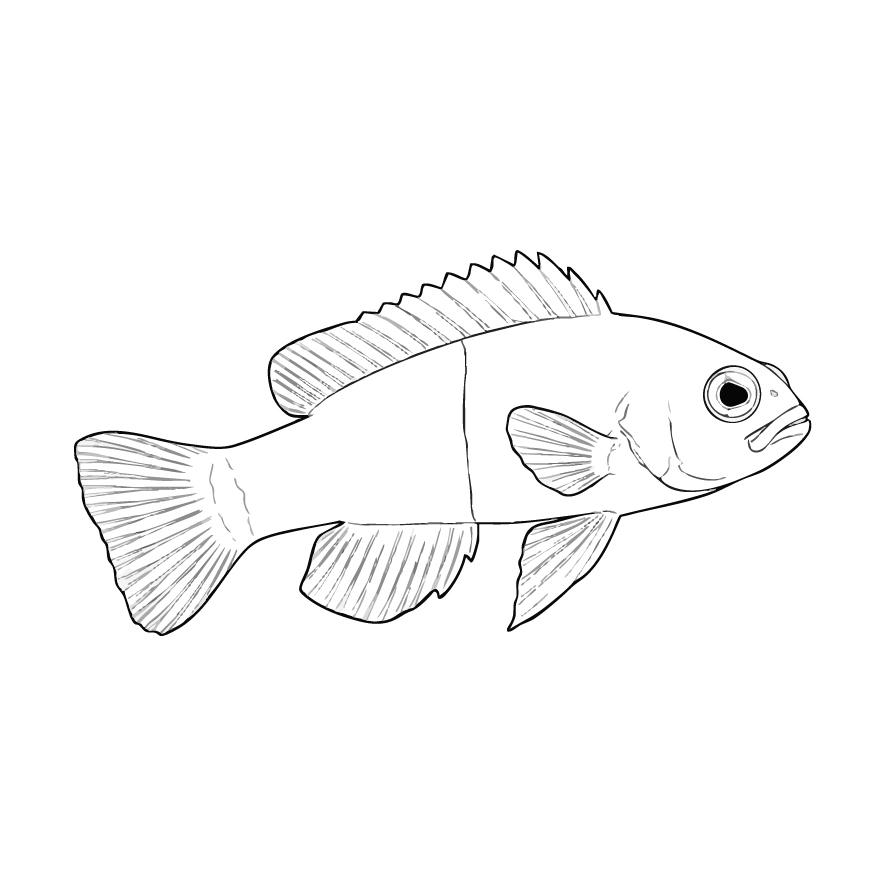

- シラスウナギ:生まれたばかりのうなぎの赤ちゃんは、「シラスウナギ」と呼ばれていて、体がガラスのように透き通っているのが特徴だよ。

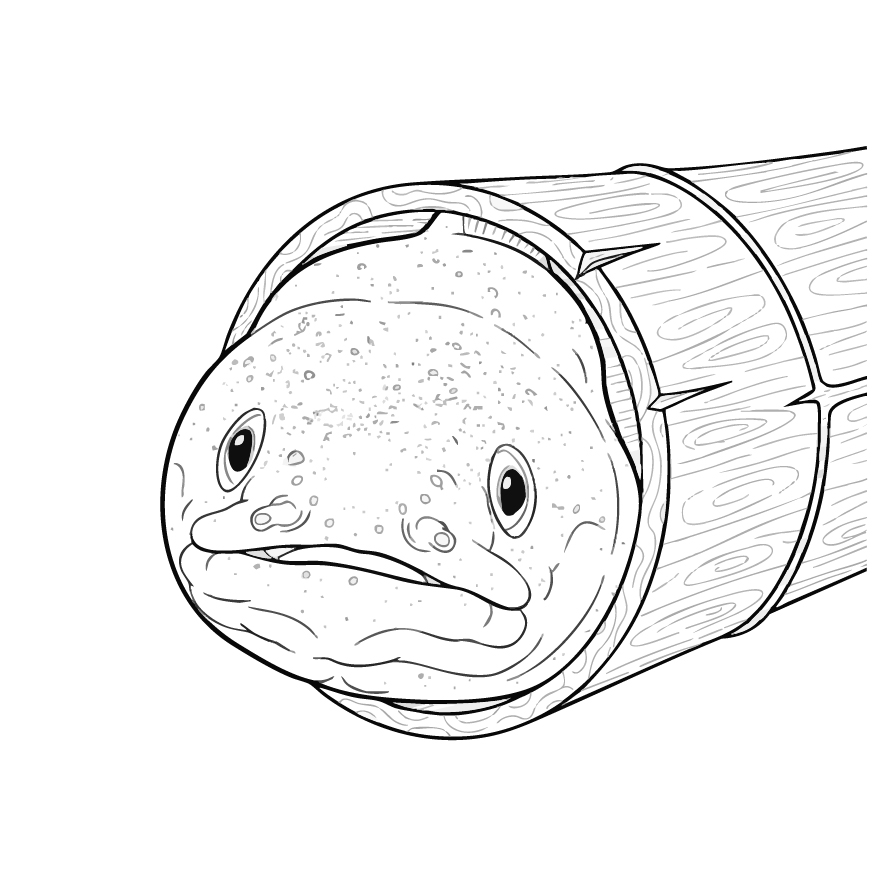

- 川で成長:海流に乗って日本の川にたどり着くと、何年もの間、川底の泥の中などに隠れて大きく成長するんだ。

- 海への旅立ち:大きくなったうなぎは、また産卵のために生まれた遠い海へと旅立っていくんだ。

鰻(うなぎ)の色を塗るコツ

色の選び方:しっとりした 泥の色と 力強い 黄色を使おう!

うなぎのぬりえは、川の底をイメージさせる濃い色と、スタミナを連想させる黄色を基調とした色を使おう。

- 基本の色:濃い緑、濃い茶色、黒、黄土色、白(おなか側)を中心に選ぼう。

モチーフごとの色:

- 背中の色:背中側は、濃い緑色や黒っぽい茶色、または黒をベースに塗ろう。泥の中に隠れているイメージで、深い色を使うとリアルだよ。

- おなかの色:おなか側は、背中側よりも明るい、白っぽい黄色やクリーム色で塗ろう。

- ウロコ:うなぎはウロコがとても小さく、ぬるぬるした体をしているよ。ウロコの線は細かく描き込まず、色を均一に塗るのがコツだよ。

立体感を出す塗り方:ぬめりの ある 丸みを 表現!

うなぎの細長い体の丸みと、ぬめりのある質感を表現するために、「かげ」と「ひかり」を意識しよう。 かげになる場所:

- 体の横側やヒレの付け根など、光が当たらない部分に、メインの色よりも濃い色(黒や濃い緑)で「かげ」をつけて、体の丸みを出そう。

ひかりが当たる場所:

- 背中の真ん中や頭のてっぺんなど、ツルツルした体に光が当たっている部分には、白い線や明るい色を塗って、ぬめりのある光沢を表現しよう。

質感を 出そう!

色鉛筆:体全体を、優しくムラなく塗ると、ぬるぬるした滑らかな皮膚の質感が表現できるよ。 塗り方:濃い色を塗った後、上から少し緑を重ねて塗ると、川の中で生きているような自然な色合いになるよ。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 元気が出る うなぎに!

- スタミナ満点のうなぎをイメージして、黄色や濃い緑など、生命力が伝わる色を多めに使ってみよう!

- 川の 中の 景色!

- もし背景に川や泥を描き加えるなら、茶色や濃い灰色を使い、うなぎが隠れている様子を想像しながら塗ってみよう!

- シラスウナギ:もしシラスウナギを塗るなら、体をごく薄い灰色で塗り、透き通っているように表現してみよう。

-

うなぎ

-

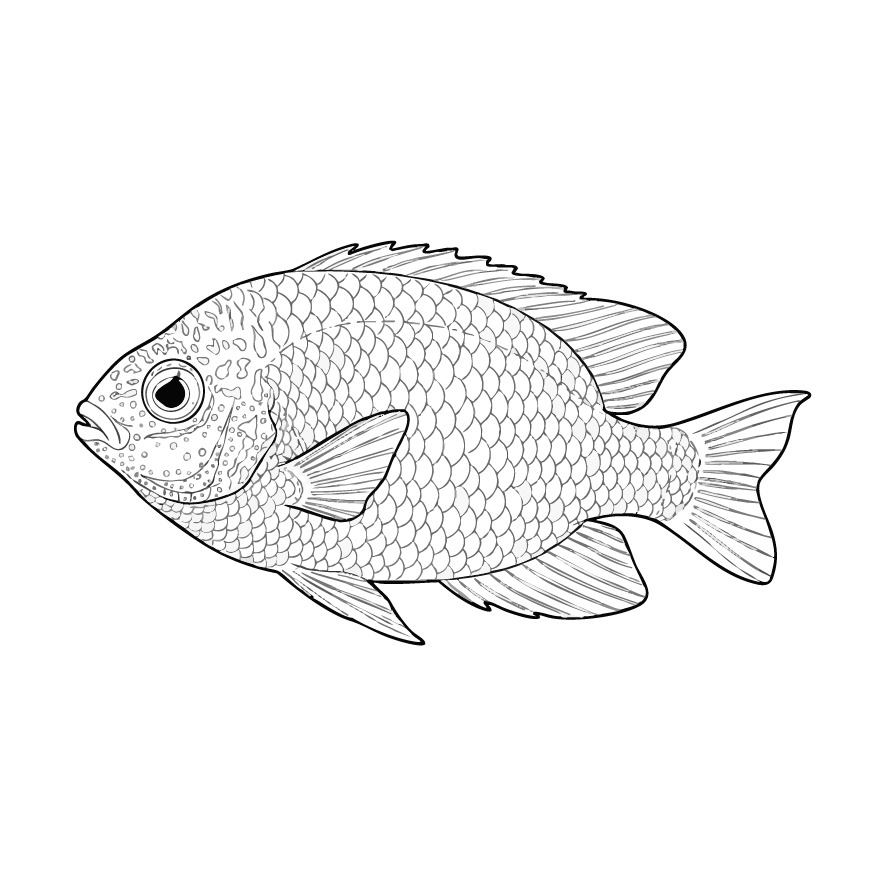

うなぎ2

-

-

シラスウナギ

-