目次

はじめに:ただの緑じゃない!木を塗る楽しさの再発見

塗り絵をしていると、木や森の絵柄に出会うことは多いですよね。「木は緑色、幹は茶色」と、なんとなく定番の色で塗ってしまいがちです。でも、ちょっとした工夫をするだけで、木々が生き生きと、まるで本物のように見えてくるから不思議です。

この記事では、「木の塗り方」に特化して、より立体的に、より魅力的に木を表現するためのテクニックをご紹介します。使うのは、ご家庭にあるごく普通の画材でOK。お子さんと一緒に、プロのイラストレーターが使うような技法を取り入れて、ワンランク上の塗り絵を楽しんでみませんか?

塗り絵で木をリアルに見せる3つのポイント

木をリアルに表現するためには、ただ単色で塗りつぶすのではなく、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

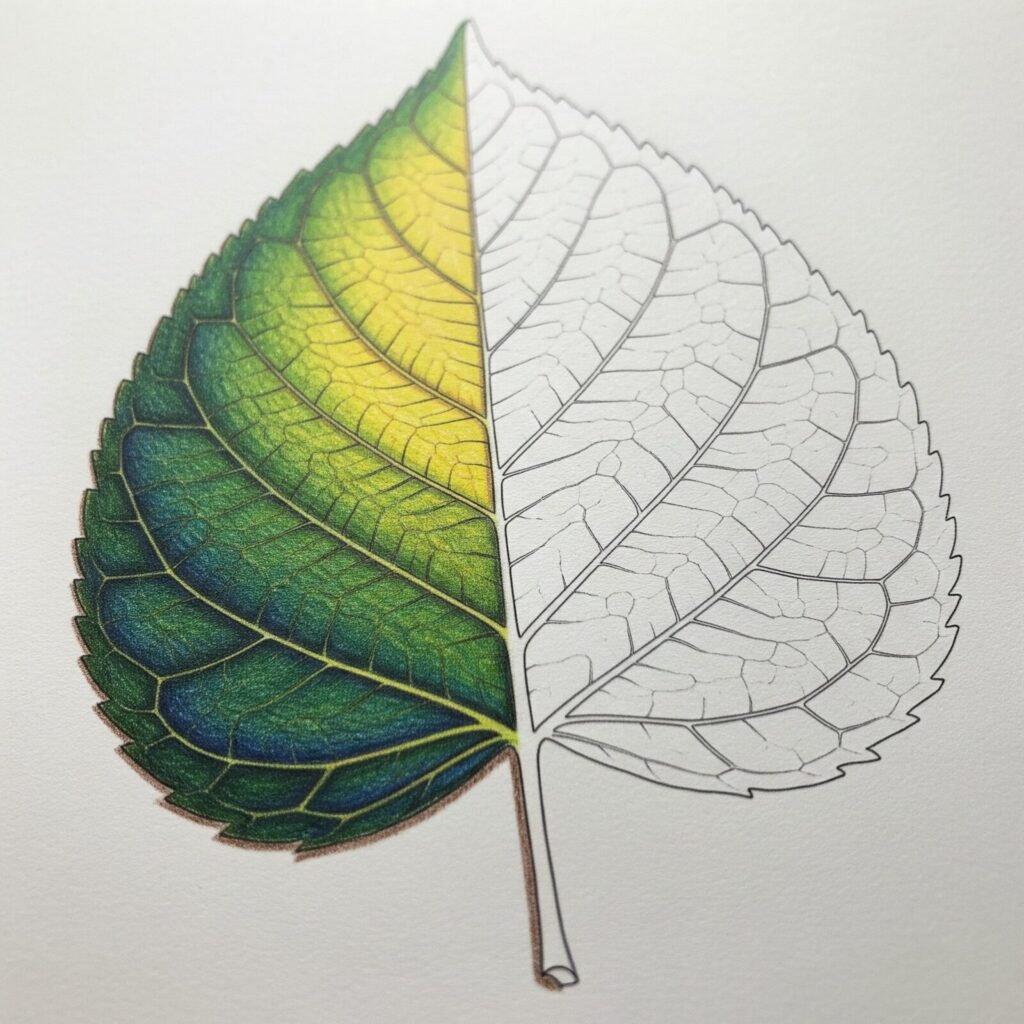

1. 葉っぱは「グラデーション」と「色の重ね塗り」で立体感を出す

葉っぱを塗る時、一色だけで塗っていませんか?実は、木の葉は太陽の光が当たる部分と、影になる部分で色が異なります。葉っぱの明るい部分には明るい緑色を、影になる部分には暗い緑色や青みがかった緑色を使い、色の濃淡をつけてみましょう。また、黄緑、緑、深緑、そして時には黄色や茶色、水色などを少しずつ重ねて塗ってみてください。こうすることで、単色では表現できない複雑な色の変化が生まれ、より豊かな表情の葉っぱになります。

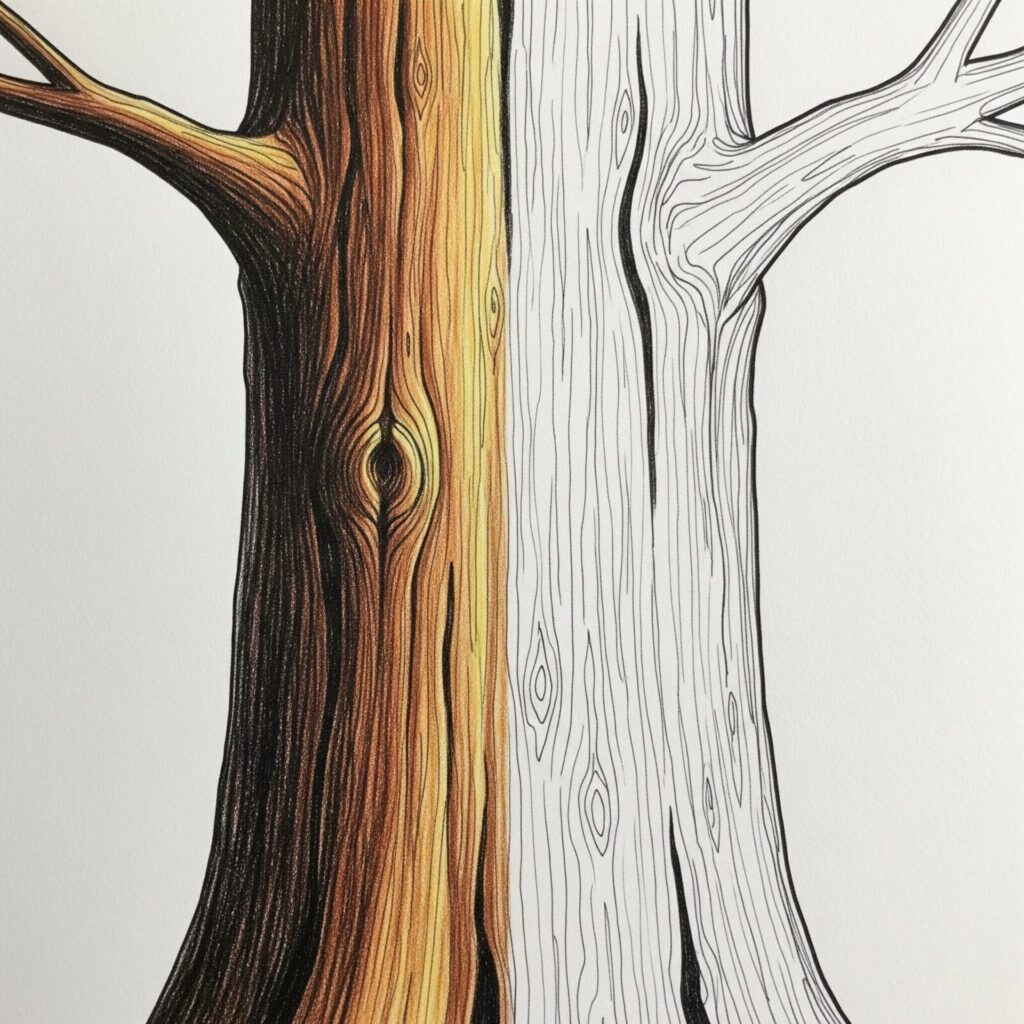

2. 木の幹は「木目」と「光と影」で存在感を出す

木の幹は、単なる茶色ではありません。ゴツゴツした木肌の質感を表現することで、絵全体に重厚感が生まれます。細い線を使って、木の幹に沿って縦方向の線(木目)を描き込んでみましょう。年輪を意識して、幹の形に沿って曲線で描くと、よりリアルになります。また、木全体に当たる光の方向を意識し、光が当たる面は明るい茶色や黄色を使い、影になる面は濃い茶色や黒を少し混ぜて塗ることで、幹が丸みを帯びて、立体的に見えます。

3. 周囲の環境を表現する「背景」の色を工夫する

木は、単体で存在しているわけではありません。周りの景色も一緒に塗ることで、木の存在感がぐっと増します。青い空だけでなく、夕焼けの空、曇り空、夜空など、背景を変えるだけで、同じ木でも全く違う印象になります。木の根元に生えている草や、落ち葉などを描き足してみるのも良いでしょう。草も、単一の緑色ではなく、黄緑や茶色、黄色などを混ぜて塗ると、生命力にあふれた様子になります。

塗り絵に使える!画材別の塗り方テクニック

画材によって、木の表現方法は大きく変わります。ここでは、代表的な画材を使った塗り方のコツをご紹介します。

色鉛筆での塗り方

色鉛筆は、重ね塗りがしやすく、線の強弱で濃淡をつけやすいのが特徴です。まず、一番薄い黄緑色で葉っぱ全体を塗り、その上に緑色で影になる部分を重ねます。さらに、深緑や茶色で一番暗い部分を塗り足していくと、立体的な葉っぱの束になります。木の幹は、薄い茶色で下塗りをした後、濃い茶色や黒に近い色で木目を描き込んでいきましょう。

クレヨン・クーピーでの塗り方

クレヨンやクーピーは、色を混ぜたり、削ったりして使うことで、面白い表現ができます。葉っぱの部分に、黄緑、緑、深緑などのクレヨンをざっくりと塗ります。その上から白いクレヨンを上から塗りつぶすと、色が混ざり合って、独特の風合いが生まれます。木の幹は、茶色や黒のクレヨンを縦方向に重ねて塗り、爪楊枝などでひっかくようにして木目を表現することもできます。

絵の具での塗り方

絵の具は、水で色の濃さを調整したり、滲みを利用したりすることで、柔らかい表現ができます。水彩絵の具なら、まず薄い黄緑色で葉っぱ全体を塗り、乾かないうちに濃い緑色を数滴垂らすと、自然なグラデーションが生まれます。木の幹は、薄い茶色で全体を塗り、濃い茶色を筆の先につけて、細い線で木目を描き込んでいきましょう。

ぬりえ図鑑の植物の塗り絵を活用しよう!

ぬりえ図鑑には、様々な種類の植物の塗り絵があります。

https://nurie-zukan.com/category/flowers-plants

ぜひ、ぬりえ図鑑の植物の塗り絵をダウンロードして、新しい塗り方にチャレンジしてみてください。