塗り絵と聞いて、誰もが一度は手にしたことがあるのではないでしょうか。色鉛筆を握りしめ、好きなキャラクターや風景に色を塗る時間は、子どもから大人まで、私たちに安らぎと楽しさをもたらしてくれます。

しかし、この身近な塗り絵が、いつ、どのようにして日本に広まり、今日のような多様な形になったのか、ご存知でしょうか?

この記事では、日本の文化や時代背景とともに進化してきた塗り絵の歴史を、江戸時代のルーツから現代のデジタル塗り絵まで、詳細に紐解いていきます。

塗り絵が単なる遊び道具ではなく、教育、芸術、そして心の癒しとして、その時代の人々に寄り添ってきた、壮大な物語を一緒にたどってみましょう。

目次

塗り絵のルーツは江戸時代?「絵手本」と「雛形本」

日本の塗り絵の起源をたどると、その直接的なルーツは江戸時代にまでさかのぼると言われています。

この時代に登場したのが、「絵手本」や「雛形本」と呼ばれるものです。

これらは、現代の塗り絵のように、印刷された線画に色を塗るというものではありませんでした。

絵師たちが弟子に絵の描き方を教えるための教材として、または、庶民が絵を学ぶための参考書として使われていました。

具体的には、

絵手本: 浮世絵師や画家たちが描いた線画のお手本で、弟子が絵の練習をするために使われました。お手本をなぞったり、筆遣いや色の使い方を真似したりすることで、技術を習得したのです。

雛形本: 着物や家紋、工芸品などの模様を集めた見本帳です。職人たちがデザインの参考にするために使われましたが、庶民の間でも広まり、塗り絵のように色を塗って楽しんだり、オリジナルの模様を考えたりする人もいました。

この時代、読み書きや絵を学ぶことは一部の裕福な層に限られていましたが、絵手本や雛形本は、庶民がアートに触れる貴重な機会を提供していました。

現代の塗り絵が持つ「お手本を参考にしながら、自由に色を塗る」という要素は、この時代にすでに存在していたと言えるでしょう。

明治・大正時代:西洋文化との融合と「ぬり絵」という言葉の誕生

江戸時代が終わり、明治時代になると、日本は急速に西洋化の波にのまれます。海外から新しい技術や文化が次々と流入し、塗り絵も大きな変化を遂げました。

印刷技術の革命と塗り絵の普及

海外から伝わったリトグラフや石版画の技術によって、線画を大量に、そして安価に印刷できるようになりました。

これにより、塗り絵は一部の絵師や職人だけでなく、一般の家庭でも手軽に楽しめるものとなりました。

「ぬり絵」という言葉が一般的に使われるようになったのもこの頃です。

教育雑誌や子供向けの雑誌には、付録として塗り絵がつけられることが増え、子どもたちは塗り絵を通して、新しい時代の雰囲気に触れることができました。

描かれるテーマも、これまでの和柄や日本の風景だけでなく、西洋風の建物、汽車、洋服を着た人々など、文明開化の様子を反映したものが多くなりました。

昭和時代:キャラクター塗り絵の黄金期と時代の反映

昭和時代は、日本の塗り絵が独自の大衆文化として花開いた、まさに黄金期でした。

戦前:子供向け雑誌と塗り絵

戦前から、『子供之友』や『コドモノクニ』といった、豪華な絵本や付録で知られる子供向け雑誌が人気を博しました。これらの雑誌には、著名な画家や漫画家が描く塗り絵が付録としてつけられ、子どもたちは毎月、新しい塗り絵が届くのを楽しみに待っていました。

しかし、戦時中は、塗り絵に軍事的なテーマが描かれることもありました。戦闘機や軍艦、兵隊の絵を塗ることで、子どもたちに愛国心を育むという、当時の時代背景が色濃く反映されていたことがわかります。

戦後:アニメ・特撮キャラクターの登場

第二次世界大戦が終わり、平和な時代が訪れると、日本の文化は急速に発展しました。特に、テレビの普及とともに、日本独自のアニメや特撮文化が花開きます。

手塚治虫の「鉄腕アトム」を皮切りに、「鉄人28号」、「サザエさん」といった国民的アニメのキャラクターが、次々と塗り絵として発売されました。

また、特撮ヒーローの「ウルトラマン」や「仮面ライダー」の塗り絵は、男の子たちにとっての必需品でした。

この頃の塗り絵は、ただ色を塗るだけでなく、

- 着せ替え遊び: 塗り絵のキャラクターに好きな洋服を着せられるように工夫されたもの

- クイズや迷路: 塗り絵と一緒に知育要素も楽しめるもの

- 切り抜き: 完成した絵を切り抜いて遊べるもの

など、様々な工夫が凝らされ、子どもたちの創造性をかきたてました。

この時代の塗り絵は、私たちにとっての思い出の象徴でもあります。当時の塗り絵を見ると、その時代に流行したキャラクターや文化が鮮明に蘇ってきます。

平成・令和時代:多様化する塗り絵の形

平成、そして令和と時代が進むにつれて、塗り絵はさらに多様な形へと進化を続けています。

1. 「大人の塗り絵」ブームの到来

2000年代に入ると、塗り絵は子どもだけの遊びではなくなりました。

イギリスで出版された「シークレット・ガーデン」という塗り絵本が世界的に大ヒットし、日本でも「大人の塗り絵」が一大ブームとなりました。

このブームを牽引したのは、以下のような特徴を持つ塗り絵でした。

- 細かく緻密なデザイン: 従来の子供向け塗り絵とは異なり、植物や動物、幾何学模様など、細部にまでこだわった複雑なデザインが特徴でした。

- リラックス効果: 塗り絵に没頭する時間は、日々のストレスを忘れさせ、心を落ち着かせる効果があるとして注目されました。

- 多様なテーマ: 和柄、美しい風景、神秘的なマンダラ、名画の模写など、大人向けにデザインされた多種多様な塗り絵本が登場しました。

「大人の塗り絵」は、塗り絵が単なる遊びではなく、リラックス効果や集中力向上といった、心の健康をサポートするツールとして再評価されたことを示しています。

2. デジタル塗り絵の普及

スマートフォンやタブレットの普及により、デジタル塗り絵アプリも人気です。

- 手軽さ: 場所を選ばずに、いつでもどこでも塗り絵を楽しむことができます。

- 豊富な色: 物理的な画材の制約がなく、何万色もの中から自由に色を選べます。

- やり直しやすさ: 失敗しても簡単にやり直せるので、気軽に色を試すことができます。

また、デジタル塗り絵は、完成した作品をSNSでシェアしたり、オンラインで交流したりするなど、コミュニケーションツールとしても活用されています。

3. 文化と学びのツールとしての再認識

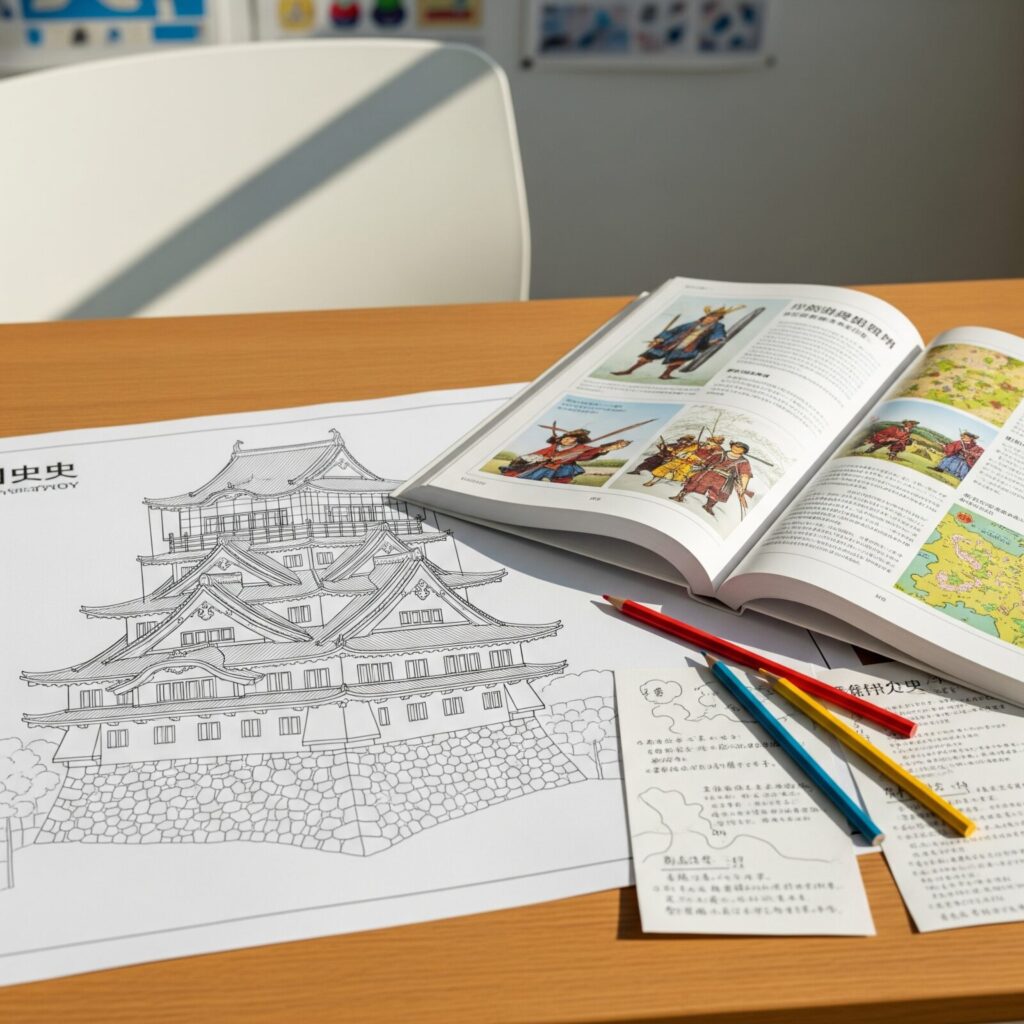

最近では、塗り絵が日本の伝統文化を学ぶためのツールとしても再認識されています。

- 和柄塗り絵: 麻の葉や青海波といった伝統的な模様には、それぞれ縁起の良い意味が込められています。塗り絵をしながら、その意味を学ぶことで、日本の文化に親しむことができます。

- 浮世絵塗り絵: 葛飾北斎や歌川広重の作品を塗り絵として再現することで、江戸時代の文化や当時の人々の暮らしに触れることができます。

- お城や神社の塗り絵: 塗り絵を通して、日本の歴史的な建造物の構造や歴史を学ぶことができます。

このように、塗り絵は今もなお、私たちの生活に深く根ざし、その役割を広げ続けています。

まとめ:塗り絵は「日本の文化史」を映す鏡

江戸時代の絵手本から、現代のデジタル塗り絵まで、日本の塗り絵の歴史は、その時代の文化や技術、人々の暮らしと密接に関わってきました。

塗り絵は、ただ色を塗るだけでなく、私たちの創造性を育み、心を癒し、そして文化を伝える大切な役割を担ってきたのです。

「ぬりえ図鑑」では、日本の伝統的なモチーフから最新のキャラクターまで、様々な塗り絵を無料で提供しています。

次に塗り絵をする時は、その1枚の絵に込められた歴史の物語を少しだけ想像しながら、色を塗ってみてはいかがでしょうか?

きっと、いつもの塗り絵が、もっと奥深く、特別な時間になるはずです。