「みてみて、あの雲、大きなケーキみたい!」 「あっちの雲は、竜が飛んでる形だよ!」

お子さんと一緒に空を見上げたとき、雲の形を何かに例える、そんな微笑ましい会話をした経験はありませんか?空にぷかぷかと浮かぶ「雲」は、毎日違う表情を見せてくれる、まさに自然が作り出した壮大なアートです。

この記事は、そんな不思議がいっぱいの雲の世界を、お子さんと一緒に探検するための「空の図鑑」です。

この記事を読み終わるころには、毎日空を見上げるのがもっともっと楽しくなっているはずです。さあ、お子さんと一緒に、壮大で美しい雲の世界へ冒険に出かけましょう!

目次

雲の「なぜ?どうして?」を解決!

まずは、お子さんが抱く素朴な疑問から解決していきましょう。「雲ってなあに?」その正体を知れば、雲への興味がぐっと深まります。

雲って、いったい何でできているの?

「雲は煙なの?」「大きなわたあめが飛んでるの?」

子どもならではの発想は本当に可愛いですよね。雲の正体は、煙でもわたあめでもありません。ずばり、「とっても小さな水のつぶや、氷のつぶがたくさん集まったもの」なんです。

お風呂に入ったときに出る「湯気」を想像してみてください。あの白く見える湯気も、実は雲の赤ちゃんのようなもの。お湯が温められて目に見えない「水蒸気」になり、それが周りの少し冷たい空気に触れることで、目に見える小さな水のつぶに姿を変えたものです。

空の雲も、これと全く同じ仕組みでできています。

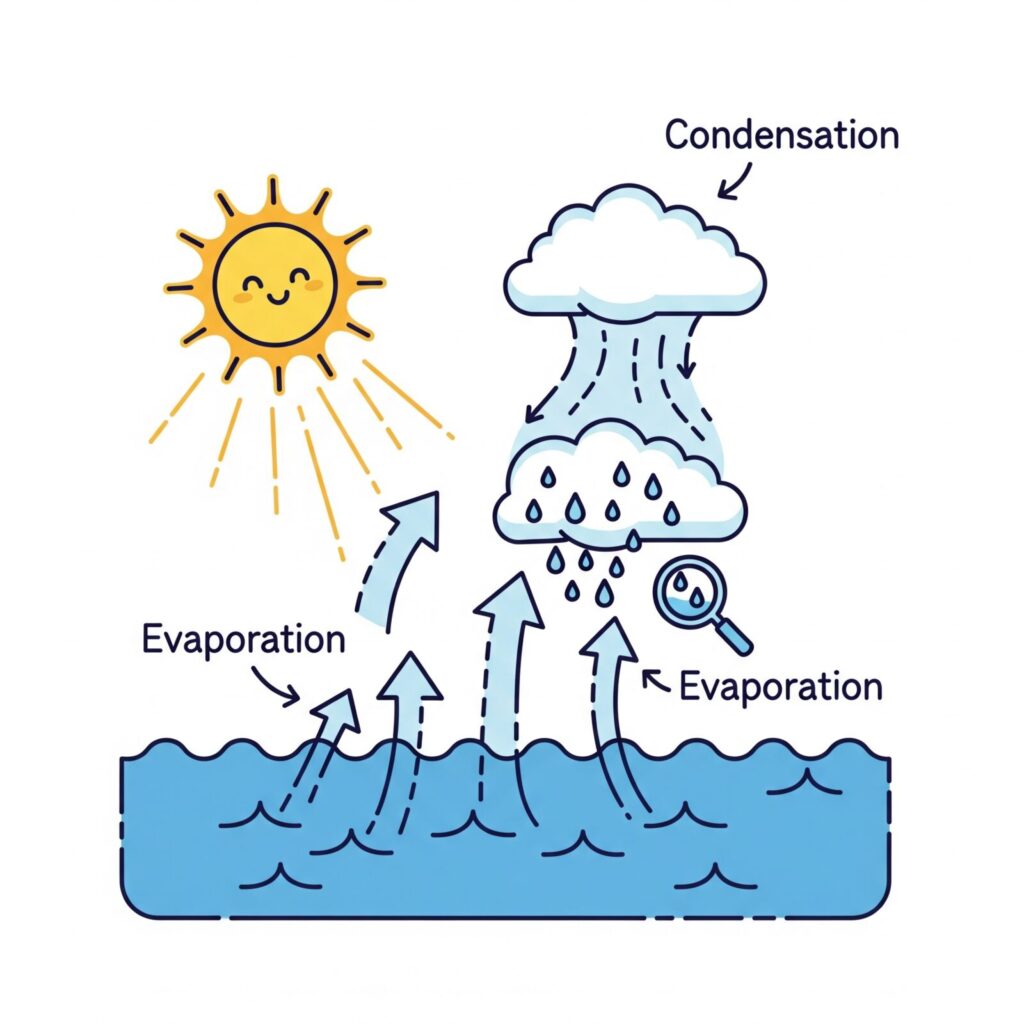

- 蒸発:地上の海や川、湖の水、そして植物などが、太陽の熱で温められて水蒸気になります。この水蒸気は空気より軽いので、どんどん空高く昇っていきます。

- 上昇:水蒸気を含んだ空気は、上空へ行くほど気圧が低くなるため膨張し、温度が下がります。

- 凝結:冷やされた水蒸気は、空気中に漂うチリやホコリなどを核にしてくっつき、小さな水のつぶや氷のつぶに変わります。

- 雲の誕生:この小さな水のつぶや氷のつぶが、たくさんたくさん集まって、私たちの目に見える「雲」として空に浮かぶのです。

つまり、雲は巨大な「水のつぶの集まり」だったんですね。

どうして空に浮かんでいられるの?

「水のつぶなら、どうして雨みたいに落ちてこないの?」

これも素晴らしい疑問です。その理由は、雲を作っている一粒一粒が、あまりにも小さくて軽いから。その大きさは、なんと直径0.01ミリメートルほど。髪の毛の太さの約10分の1という、とてつもない小ささです。

これだけ軽いと、地面から昇ってくる空気の流れ(上昇気流)に簡単に乗っかって、プカプカと空に浮かんでいられるのです。

もちろん、雲の中で水のつぶ同士が合体して、だんだん大きく重たくなっていくと、上昇気流では支えきれなくなります。そうなったものが、地上に落ちてくる「雨」や「雪」になるというわけです。

【おうちで実験】ペットボトルで雲を作ってみよう!

「雲ができる仕組み、なんだか難しそう…」と感じたパパ・ママ、お子さんへ。実は、お家にあるもので簡単に雲を作ることができるんです!親子でぜひチャレンジしてみてください。

【用意するもの】

- 炭酸飲料用の硬くて丸いペットボトル(500ml)

- 少量の水(または、ぬるま湯)

- (あれば)線香や蚊取り線香

- 保護者の監督

【実験の手順】

- ペットボトルに、ほんの少しだけ水(ぬるま湯だとより成功しやすい)を入れ、フタを閉めてよく振ります。これでペットボトルの中が水蒸気で満たされます。

- (※火を扱うので、必ず大人の人が行ってください) 線香に火をつけ、すぐに消して煙だけが出る状態にします。ペットボトルのフタを開け、煙を少しだけ中に入れて、すぐにフタをしっかりと閉めます。この煙が、水蒸気がくっつくための「核(チリやホコリの代わり)」になります。

- 両手でペットボトルを力いっぱい、ギューッと強く押したり緩めたりを数回繰り返します。

- 最後に、強く押した状態から、一気にパッと手を離します。(ペットボトルが「パンッ」と音を立てて膨らみます)

- すると、ペットボトルの中が一瞬で白く曇り、小さな雲が誕生します!

これは、ペットボトルを強く押して(=気圧を上げて)、一気に離す(=気圧を一気に下げる)ことで、中の空気が急激に冷やされ、水蒸気が水のつぶに変わる「断熱膨張」という現象を利用したものです。雲ができる仕組みを、目で見て体験できる面白い実験ですよ。

空の探検に出かけよう!10種類の雲と友達になろう

空を見上げると、いろんな形の雲がありますよね。実は、雲はその形や高さによって、ちゃんと名前が付けられています。国際的に「十種雲形」という10種類の基本の形に分類されているのです。

まずは、雲が住んでいる場所(高さ)で、3つの大きな家族に分けられることを覚えましょう。

- 上層雲:空の高い場所に住む雲の家族。氷のつぶでできていることが多い。

- 中層雲:空の中くらいの高さに住む雲の家族。

- 下層雲:空の低い場所に住む雲の家族。わたしたちに一番近い雲。

それでは、10種類の雲たちを、それぞれの家族ごとに見ていきましょう!

【上層雲ファミリー】空の高いところの仲間たち(高度5km~13km)

1. 巻雲/愛称:すじ雲

鳥の羽や、ほうきで掃いたような、繊細なすじ状の雲。氷の結晶でできていて、天気予報では「晴れ」のサインです。この雲がゆっくり動いているときは、しばらく良い天気が続きます。

2. 巻積雲/愛称:うろこ雲、いわし雲

小さな雲の粒がたくさん集まって、魚のうろこやさざ波のように見える雲。秋によく見られます。「うろこ雲が出ると、天気が崩れる」と言われることもあり、雨の前のサインになることも。

3. 巻層雲/愛称:うす雲

空全体をベールのように薄く覆う雲。この雲がかかると、太陽や月の周りに「かさ(ハロー)」と呼ばれる光の輪が見えることがあります。これは雨が近づいているサインとして有名です。

【中層雲ファミリー】空の中くらいの高さの仲間たち(高度2km~7km)

4. 高積雲/愛称:ひつじ雲

巻積雲(うろこ雲)よりも一つ一つの塊が大きく、白い羊が群れているように見える雲。これも秋の空の代表格です。うろこ雲よりも低い空にあり、雲に少し影があるのが特徴です。

5. 高層雲/愛称:おぼろ雲

空全体を灰色や青みがかったシートで覆ってしまう、すりガラスのような雲。この雲に太陽が透けて見えると、まるで「おぼろ月」のようにぼんやりと見えます。天気がゆっくりと下り坂に向かっているサインです。

6. 乱層雲/愛称:あま雲

空全体を暗い灰色で厚く覆い、しとしとと長時間、雨や雪を降らせる雲。いわゆる「雨雲」の代表です。この雲に覆われると、昼間でも薄暗くなります。

【下層雲ファミリー】空の低いところの仲間たち(地面~高度2km)

7. 層積雲/愛称:うね雲、くもり雲

畑のうねのように、あるいは大きな雲の塊がまだらに集まっているように見える雲。曇りの日の空の主役で、日本の空で最もよく見られる雲の一つです。この雲の間から青空が見えることも多いです。

8. 層雲/愛称:きり雲

空の最も低いところにできる、まるで霧のような雲。山の中腹にかかったり、盆地に出たりする「霧」や「もや」も、実はこの層雲の仲間です。

【タテに成長する特別な仲間たち】

9. 積雲/愛称:わた雲

青い空にぽっかり浮かぶ、みんなが一番イメージしやすい「わた雲」。底は平らで、上はもくもくとドーム状に盛り上がっています。基本的には晴れのサインですが、夏場にこれがどんどん成長していくと…。

10. 積乱雲/愛称:かみなり雲、入道雲

「わた雲」が上へ上へと巨大に成長した、雲の王様。夏の空にもくもくとそびえ立ち、ときには高度10kmを超えることも。夕立、雷、竜巻など、激しい天気を引き起こす力を持っています。

君もなれる「お天気予報士」!雲と天気のひみつ

雲の種類がわかると、空を見上げるだけで、これからの天気をある程度予測できるようになります。昔の人は、雲の様子を見て農作業の計画を立てたり、船を出すかどうかを決めたりしていました。ここでは、そんな「観天望気」の知恵を少しだけご紹介します。

雲から天気を読み解くポイント

- 天気が良くなるサイン:

- すじ雲(巻雲)が、空にゆっくりと浮かんでいる。

- わた雲(積雲)が、青空にぽつりぽつりと浮かんでいる。

- 夕焼けがとてもきれい。

- 天気が悪くなるサイン:

- 太陽や月に「かさ(巻層雲)」がかかっている。→ 1日以内に雨が降ることが多い。

- うろこ雲(巻積雲)やひつじ雲(高積雲)が空いっぱいに広がってきた。

- 飛行機雲が、いつまでも空に残って消えない。→ 上空が湿っている証拠。

- 山に笠のような雲がかかっている。

おじいちゃん、おばあちゃんの知恵袋「天気のことわざ」

日本には、昔から伝わる天気に関する「ことわざ」がたくさんあります。そのいくつかをご紹介します。お子さんと一緒に覚えて、実際の空と見比べてみてください。

- 「夕焼けは晴れ、朝焼けは雨」

- 最も有名なことわざの一つ。天気は西から東へ移り変わることが多いので、夕方に西の空が晴れていれば(=夕焼けが見えれば)、翌日は晴れる可能性が高い、という意味です。

- 「雲の峰が出ると、日和が近い」

- 「雲の峰」とは、夏に見られる入道雲(積乱雲)のこと。「日和」はここでは夕立を指します。入道雲がもくもくと成長してきたら、夕立が近いぞ、という戒めです。

- 「月がかさをかぶれば雨」

- これもよく当たることわざ。月の周りにうす雲(巻層雲)による光の輪ができたら、低気圧や前線が近づいていて、雨が降る前兆だということです。

空をキャンバスに!雲のお絵描きマスター講座

雲の博士になったら、今度は自分だけの雲をキャンバスに描いてみたくなりますよね。ここでは、誰でも上手に雲が描けるようになる、魔法のテクニックをご紹介します。

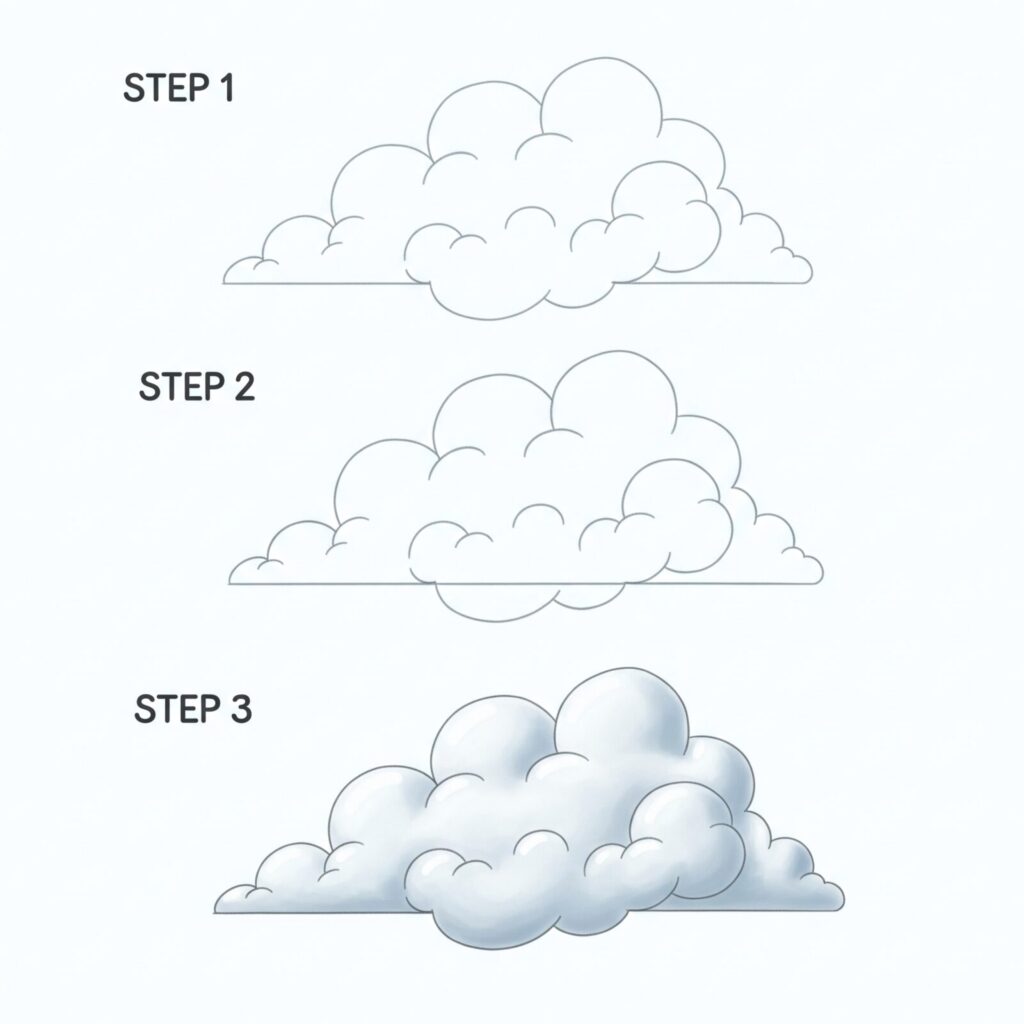

誰でも簡単!ふわふわ「わた雲」の描き方【3ステップ】

- ステップ1:モコモコの輪郭を描く

- 数字の「3」を横にした形や、大小のお豆をたくさん繋げるイメージで、リズミカルに線を描いていきましょう。大きいモコモコと小さいモコモコを組み合わせるのが、本物っぽく見せるコツです。

- ステップ2:雲の底を「すこし平ら」にする

- 雲の下の部分は、全部モコモコさせずに、少しだけ平らな線を混ぜてみましょう。これだけで、雲が空にどっしりと安定して浮かんでいるように見えます。

- ステップ3:影をつけて立体感を出す

- 雲の下側や、モコモコが重なっている部分に、水色やうすい灰色で優しく影をつけます。太陽の光が当たっていない部分を意識すると、雲に立体感が出て、絵に奥行きが生まれます。

いろんな雲を描き分けてみよう【応用編】

- すじ雲の描き方:色鉛筆やクレヨンを寝かせ、手首を使って「シュッ!」と素早く線を引きます。ほうきで掃いたような、風の流れを表現しましょう。

- うろこ雲の描き方:ひらがなの「つ」のような形を、たくさん並べて描きます。規則正しく描くのがポイントです。

- 入道雲の描き方:基本のわた雲を、どんどん上へ上へと積み重ねて、大きな山のように描きます。下の方を濃い灰色で塗ると迫力満点です。

夕焼け空はどうして赤いの?空の色のふしぎ

雲の絵を描くとき、空の色も大切ですよね。ここで少し科学のお話。

太陽の光には、虹の七色(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)がすべて混ざっています。 昼間、太陽が高い位置にあるとき、波長の短い「青い光」は空気中の小さなつぶにぶつかって、四方八方に散らばります(レイリー散乱)。そのため、空全体が青く見えるのです。

一方、朝や夕方、太陽が低い位置にあるときは、太陽の光が私たちの目に届くまで、昼間よりも長い距離の空気層を通ってきます。すると、青い光は途中で散らばりきってしまい、波長の長い「赤い光」や「オレンジの光」が、私たちの目に多く届きます。これが、朝焼けや夕焼けが赤く見える理由です。

夕焼けの絵を描くときは、赤やオレンジ、黄色、紫などを大胆に使って、美しいグラデーションを作ってみましょう。雲の影を濃い紫色などで描くと、とても幻想的な雰囲気になりますよ。

もっと雲と仲良くなる!遊びと学びのアイデア

最後に、雲をテーマにした遊びや、知的好奇心をさらに深めるためのアイデアをご紹介します。

親子で挑戦!雲の形あてゲーム&クイズ

- 形あてゲーム:お散歩の途中や公園で、親子で空を見上げて「あの雲、何に見える?」とクイズを出し合いましょう。「ソフトクリーム!」「恐竜が火を噴いてる!」など、子どもの自由な発想力に驚かされること間違いなしです。

- 雲はかせクイズ:この記事で学んだことをクイズにしてみましょう!

- 魚のうろこみたいに見える秋の雲、なんて名前だっけ?(答え:うろこ雲/巻積雲)

- 太陽の周りに輪っか(かさ)を作る、雨のサインの雲は?(答え:うす雲/巻層雲)

- ゴロゴロ!と雷を鳴らす、夏の雲の王様は?(答え:かみなり雲/積乱雲)

雲がテーマの素敵な絵本をご紹介

雲についてもっと知りたくなったら、絵本の世界に飛び込むのも素敵です。ここでは、親子で楽しめる雲の絵本をいくつかご紹介します。

- 『くもこちゃん』作・絵:音の台所

- 空に浮かぶ小さな雲「くもこちゃん」が、いろんな形に変身するお話。想像力が膨らむ、可愛らしい一冊です。

https://komorebibook.theshop.jp/items/77108978

- 空に浮かぶ小さな雲「くもこちゃん」が、いろんな形に変身するお話。想像力が膨らむ、可愛らしい一冊です。

- 『くものうえのハリー』作:城井 文

- 雲の上で暮らす男の子の、詩的で美しい物語。細密な絵がとても魅力的です。

https://amzn.asia/d/4j2Qffp

- 雲の上で暮らす男の子の、詩的で美しい物語。細密な絵がとても魅力的です。

- 『くもとそらのえほん』作:五十嵐 美和子

- 科学的な視点から、雲の種類やでき方を分かりやすく解説してくれる科学絵本。図鑑として長く楽しめます。

https://amzn.asia/d/c84JAzB

- 科学的な視点から、雲の種類やでき方を分かりやすく解説してくれる科学絵本。図鑑として長く楽しめます。

おわりに:空は、無限のキャンバスであり、最高の遊び場

ここまで、雲の不思議な世界を一緒に旅してきましたが、いかがでしたでしょうか?

雲の正体を知り、その名前を覚え、天気との関係を学ぶと、今まで何気なく見上げていた空が、まったく違って見えてくるはずです。空は、毎日違う絵を描いてくれる無限のキャンバスであり、子どもたちの想像力を育む最高の遊び場です。

今日、この記事を読んだ後、ぜひお子さんと一緒に窓の外を見てみてください。 「あ、あの雲はひつじ雲かな?」「明日は晴れるかな?」 そんな会話が、親子の日常を少しだけ豊かに、そして知的なものに変えてくれるかもしれません。

空を見上げるその時間が、親子の笑顔あふれる、かけがえのない宝物になることを心から願っています。