子どもから大人まで、世代を超えて愛される「塗り絵」。

色を塗るというシンプルな行為は、なぜこれほどまでに私たちを惹きつけるのでしょうか?

この記事では、そんな塗り絵の起源から、時代とともに変化してきた塗り絵の歴史を紐解いていきます。

塗り絵が単なる遊び道具ではなく、教育や芸術、さらには心の癒しへとその姿を変えてきた、壮大な物語を一緒にたどってみましょう。

目次

塗り絵の起源は紀元前?絵を描くことと人類の歴史

塗り絵の明確な起源は定かではありませんが、線画に色を塗るという行為自体は、人類の歴史の非常に古い段階から見られます。

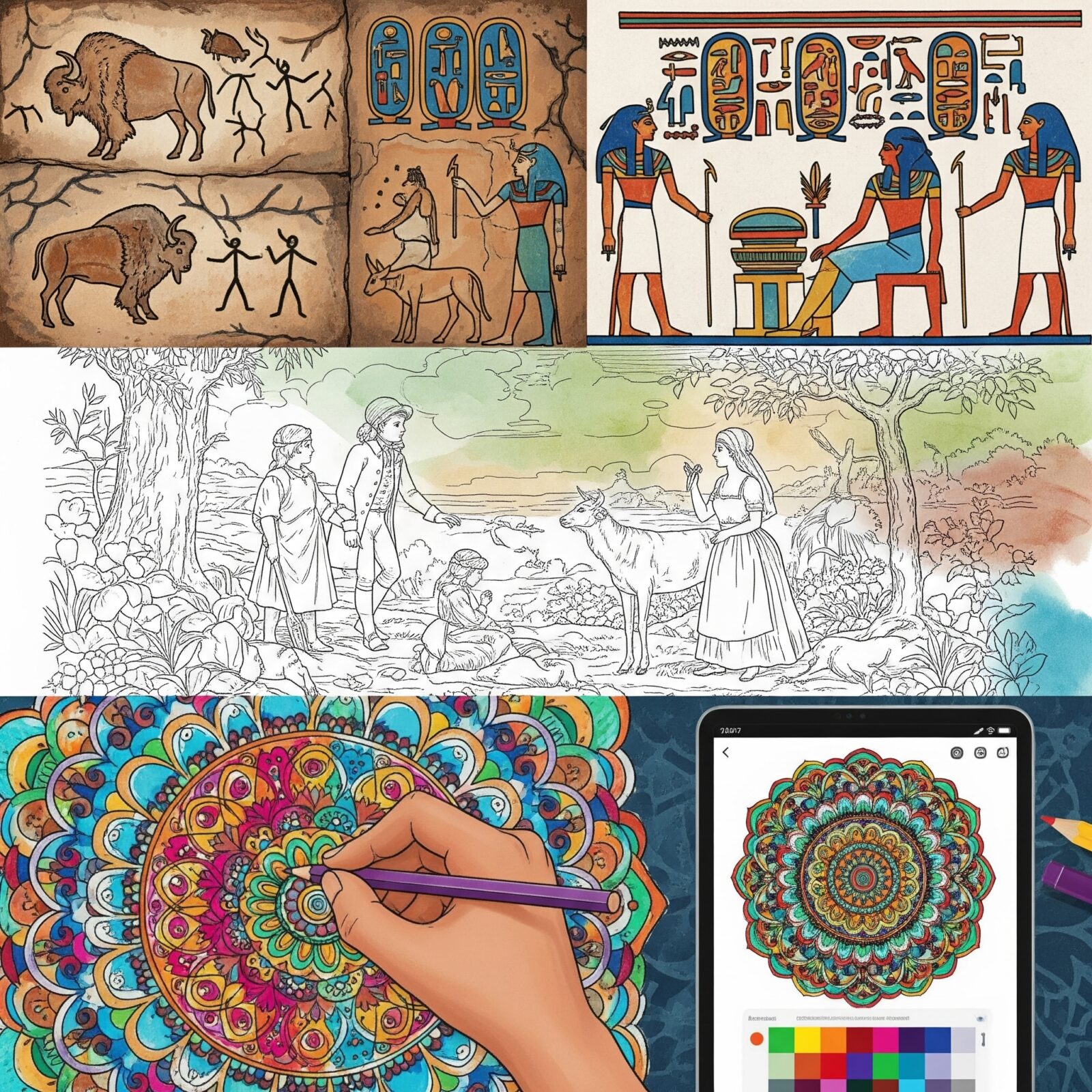

洞窟に残された壁画や、古代エジプトの壁画も、輪郭線の中に色が塗られていることから、塗り絵の原型と言えるかもしれません。

しかし、現在のような「印刷された線画に色を塗る」という形の塗り絵が誕生したのは、もっと後の時代です。

17世紀頃のヨーロッパでは、子供たちに絵画を教えるための補助教材として、線画が使われていました。これは、先生が描いた絵の輪郭をなぞったり、お手本を見ながら色を塗ったりするもので、現代の塗り絵の直接的なルーツと言えるでしょう。

塗り絵の誕生と普及:時代とともに変化する役割

19世紀:教育目的で誕生した「ぬりえ本」

塗り絵が商業的な商品として初めて登場したのは、19世紀のことです。

イギリスの出版業者、トーマス・ボーランドが「The Little Folks’ Paint Box」という本を出版しました。これは、線画が描かれたページに、水彩絵の具をセットにしたもので、子供たちが絵画の練習をするために作られました。

この頃の塗り絵は、主に教育的な目的が強く、子供たちに色彩感覚や手先の器用さを育むための教材として普及しました。

20世紀前半:大衆化する塗り絵

20世紀に入ると、印刷技術の発展により、塗り絵はより手軽で安価なものとなり、多くの家庭に広まっていきます。

特にアメリカでは、ウォルト・ディズニーのキャラクター塗り絵が大ヒットし、子供たちにとって身近な遊び道具となりました。

この時代には、塗り絵は教育的な意味合いだけでなく、子供たちがキャラクターに親しみ、想像力を広げるためのツールとしての側面が強くなりました。

20世紀後半:心の癒しとしての「塗り絵セラピー」

1970年代になると、塗り絵の新しい可能性が注目され始めます。心理学者のカール・ユングは、曼荼羅という幾何学模様を塗ることを、心の状態を整えるための治療法として取り入れました。

これが、後の「塗り絵セラピー」や「大人の塗り絵」へとつながっていきます。

塗り絵は、集中力を高め、心を落ち着かせる効果があることから、ストレス解消やリラックスを目的としたアクティビティとして、大人たちにも広まっていきました。

現代の塗り絵:デジタルと多様性の時代へ

21世紀に入り、塗り絵はさらに多様な進化を遂げています。

- 大人の塗り絵ブーム: 2015年頃から、日本でも**「大人の塗り絵」**が大ブームとなりました。細かく複雑なデザインの塗り絵は、集中力と達成感を味わえることから、多くの人々を魅了しました。

- デジタル塗り絵アプリ: スマートフォンやタブレットの普及により、デジタル塗り絵アプリも人気を集めています。場所を選ばずに手軽に楽しめることや、色の組み合わせを簡単に試せる点が魅力です。

- 教育現場での活用: 小学校や保育園では、昔から変わらず塗り絵が教育教材として使われています。近年は、知育や発達支援の目的で、塗り絵が積極的に活用されるケースも増えています。

まとめ:塗り絵は「時代を映す鏡」

塗り絵の歴史をたどると、それが単なる遊びではなく、その時代の人々のニーズや価値観を映し出してきたことがわかります。

教育ツールとして、大衆文化として、そして心の癒しとして。塗り絵は常にその姿を変えながら、私たちに寄り添ってきました。

次に塗り絵をする時は、その1枚の絵に込められた歴史の物語を少しだけ想像しながら、色を塗ってみてはいかがでしょうか?

きっと、いつもの塗り絵が、もっと奥深い、特別な時間になるはずです。