「もしも、タイムマシンに乗って過去に行けるなら、いつの時代に行ってみたい?」

そんな風に聞かれたら、あなたはどの時代を想像しますか?

多くの人が「行ってみたい!」と答えるのが、江戸時代です。

侍や町娘、風情ある街並みや豪華な着物…テレビや映画、アニメの世界で見る江戸時代は、とても魅力的ですよね。

でも、塗り絵で江戸時代を表現するなんて、なんだか難しそう…そう感じていませんか?

ご安心ください!この記事では、塗り絵を通して江戸時代の暮らしや文化を楽しく学びながら、色を塗るコツをご紹介します。

親子で一緒に、色とりどりの絵の具や色鉛筆を使い、江戸の街にタイムトラベルしてみませんか?

目次

江戸時代ってどんな時代?塗り絵で知る暮らしと文化

江戸時代(1603年〜1868年)は、徳川家康が江戸(現在の東京)に幕府を開いてから、約260年間続いた平和な時代です。

この長い期間に、日本独自の文化が花開きました。塗り絵に登場するかもしれない、江戸時代のキーワードをいくつかご紹介します。

1. 粋(いき)と華やかさのファッション

江戸時代のファッションは、身分や職業によって様々でした。

- 武士:落ち着いた色合いの着物や袴(はかま)を身につけ、刀を差していました。

- 町人:庶民は地味な色合いの着物が多かったですが、裕福な商人は豪華な着物を着ることもありました。

- 町娘:色とりどりの華やかな着物を着て、季節の花や鳥の柄でオシャレを楽しんでいました。

着物の柄には、菊や桜、梅などの日本の伝統的な柄が多く使われています。これらの柄を丁寧に塗り分けるのが、塗り絵の楽しみの一つです。

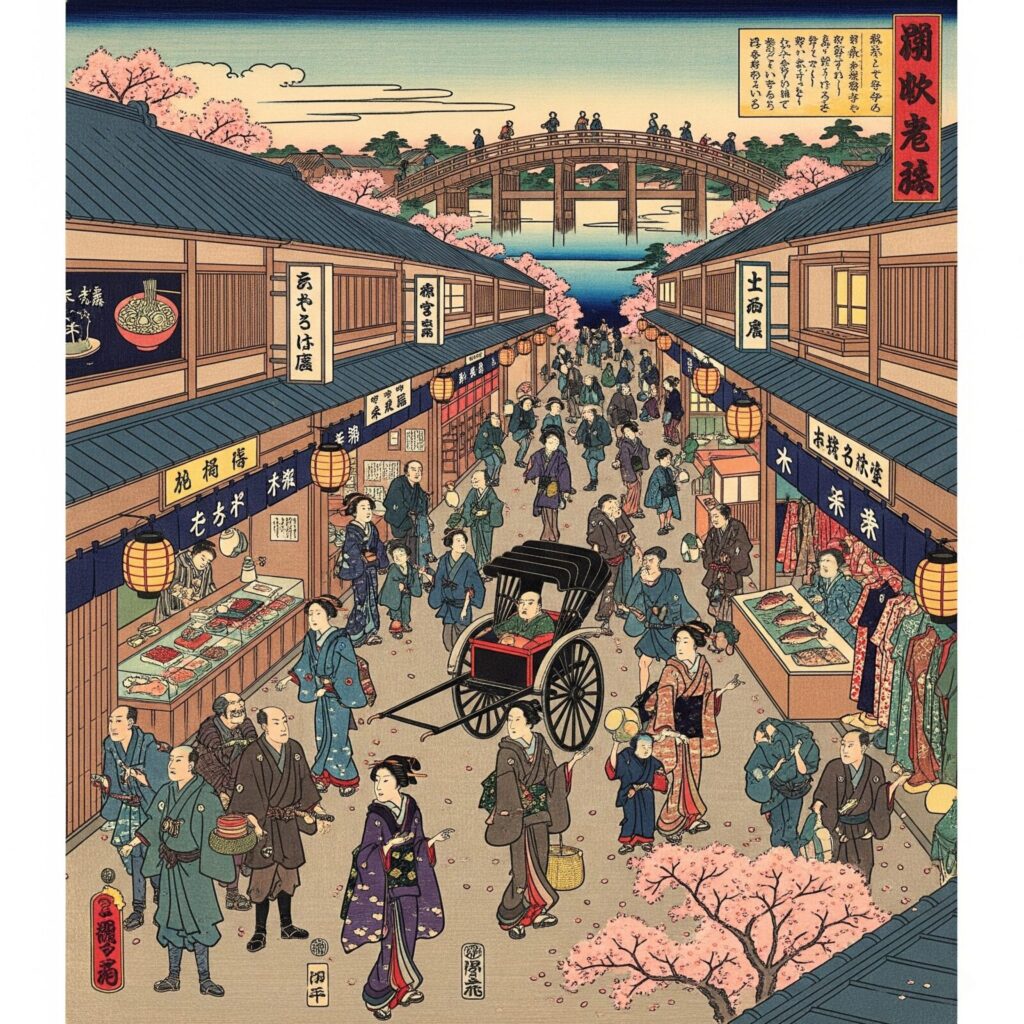

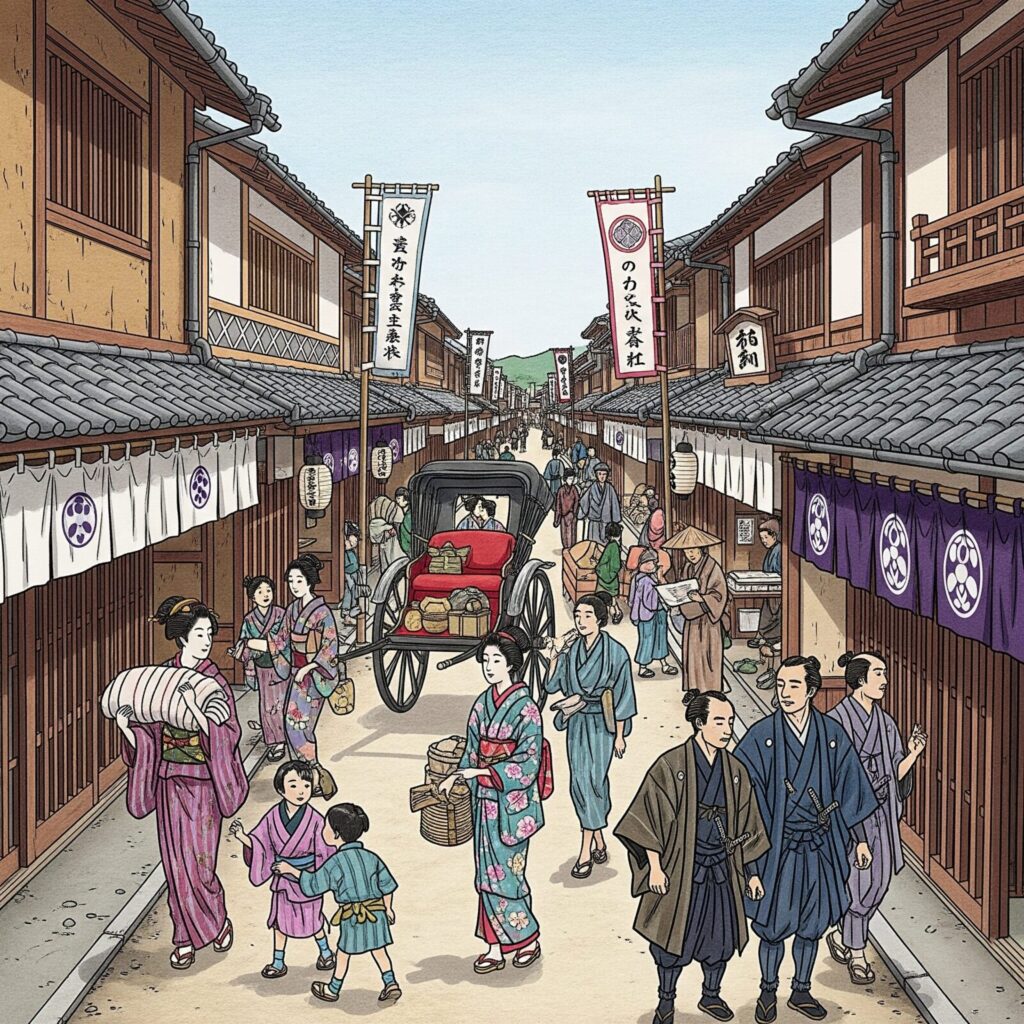

2. 人々が集う賑やかな街並み

江戸の街は、世界でも有数の大都市でした。人々が行き交い、様々な商売が営まれていました。

- 長屋:庶民が暮らす集合住宅。塗り絵の背景に描かれることも多いです。

- お店:蕎麦屋や寿司屋、呉服屋など、様々なお店が立ち並び、活気に満ちていました。

- 橋:隅田川にかかる橋は、人々の行き交う重要な場所でした。

街並みを塗る時は、建物一つひとつに違った色を使い、多くの人々の暮らしを想像しながら色を塗ると、より楽しくなります。

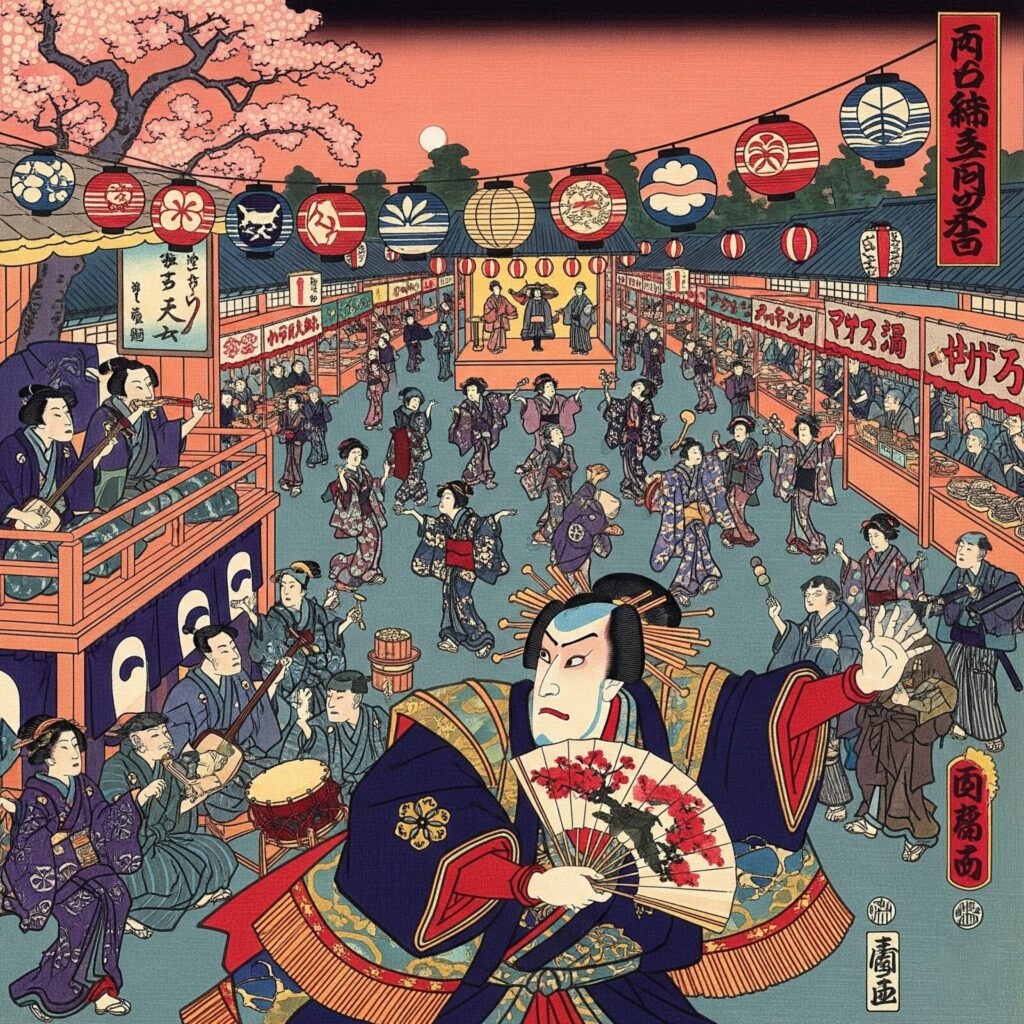

3. 日本独自の文化と芸術

江戸時代には、今も私たちの生活に残る様々な文化が生まれました。

- 歌舞伎:派手な化粧や衣装、大胆な演技が魅力的な舞台芸術です。

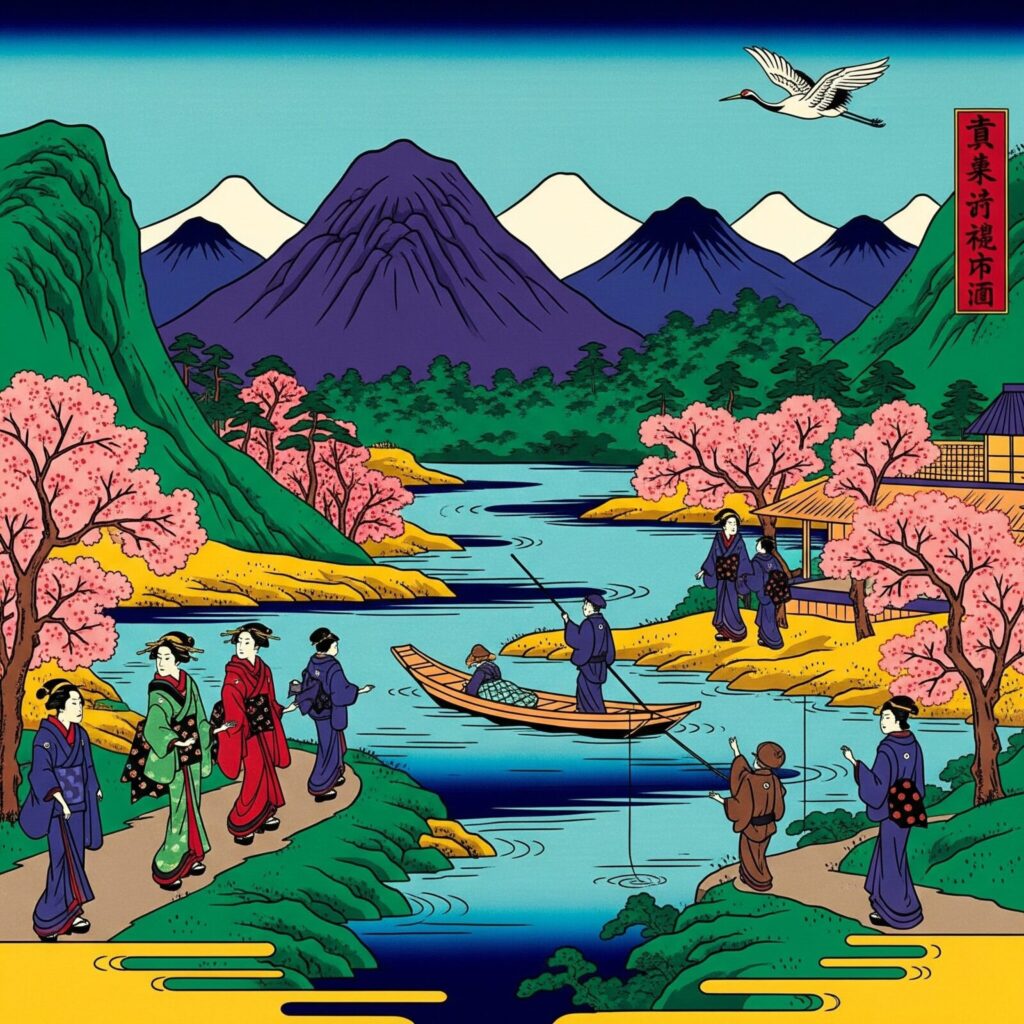

- 浮世絵:当時の人々の暮らしや美しい風景、役者などを描いた絵です。葛飾北斎や歌川広重の作品は、世界中で愛されています。

- お祭り:江戸の街では、季節ごとにお祭りが盛んに行われ、人々は賑やかに踊ったり、食べ物を楽しんだりしていました。

これらの文化をテーマにした塗り絵は、色彩豊かで塗りごたえがあります。

【実践編】江戸時代の塗り絵を塗ってみよう!

ここからは、実際に江戸時代の塗り絵を塗る時のコツをご紹介します。

▼クリックで塗り絵用PDFをダウンロードできます

着物を美しく塗るコツ

着物の柄は、塗り絵の見せ場の一つです。

- 柄と地の色のバランスを考える:例えば、赤の着物に金色の柄など、色の組み合わせを先に考えてから塗り始めると、統一感が出ます。

- 色の濃淡をつける:着物のシワの部分を少し濃い色で塗ると、布の質感が表現できます。

- 金や銀のペンを使う:豪華な着物や帯には、金や銀のペンを使うと、一気に華やかさが増します。

活気ある街並みを表現するコツ

建物や人々を塗り分けることで、街の賑やかさを表現しましょう。

- 建物の壁の色を工夫する:土壁は茶色、漆喰壁は白など、素材を想像して色を塗るとリアルになります。

- 瓦を丁寧に塗る:瓦は、一枚ずつ少しずつ違う色や濃さで塗ると、立体感が出ます。

- 人の動きを意識する:歩いている人や、何かを売っている人など、それぞれの動きを想像しながら色を塗ると、絵に物語が生まれます。

浮世絵風に仕上げるコツ

浮世絵風の塗り絵に挑戦する時は、「大胆な色使い」と「はっきりとした輪郭」を意識してみましょう。

- 色の組み合わせ:現実にはないような、鮮やかな青と赤の組み合わせなど、思い切った色使いをしてみるのがポイントです。

- 影をつけない:あえて影をつけずに、平面的に色を塗ると、浮世絵のような独特の雰囲気が表現できます。

まとめ:塗り絵で歴史を学び、想像力を広げよう

塗り絵は、ただ色を塗るだけの遊びではありません。

江戸時代の塗り絵を通して、当時の人々の暮らしや文化に触れることは、歴史を学ぶとても良いきっかけになります。

- 「この着物の柄は何だろう?」

- 「この建物は何に使われていたのかな?」

そんな疑問を親子で話し合いながら塗ることで、知識が深まり、想像力が広がっていきます。

さあ、あなたも色鉛筆や絵の具を手に、江戸時代の街並みに色を塗ってみませんか?