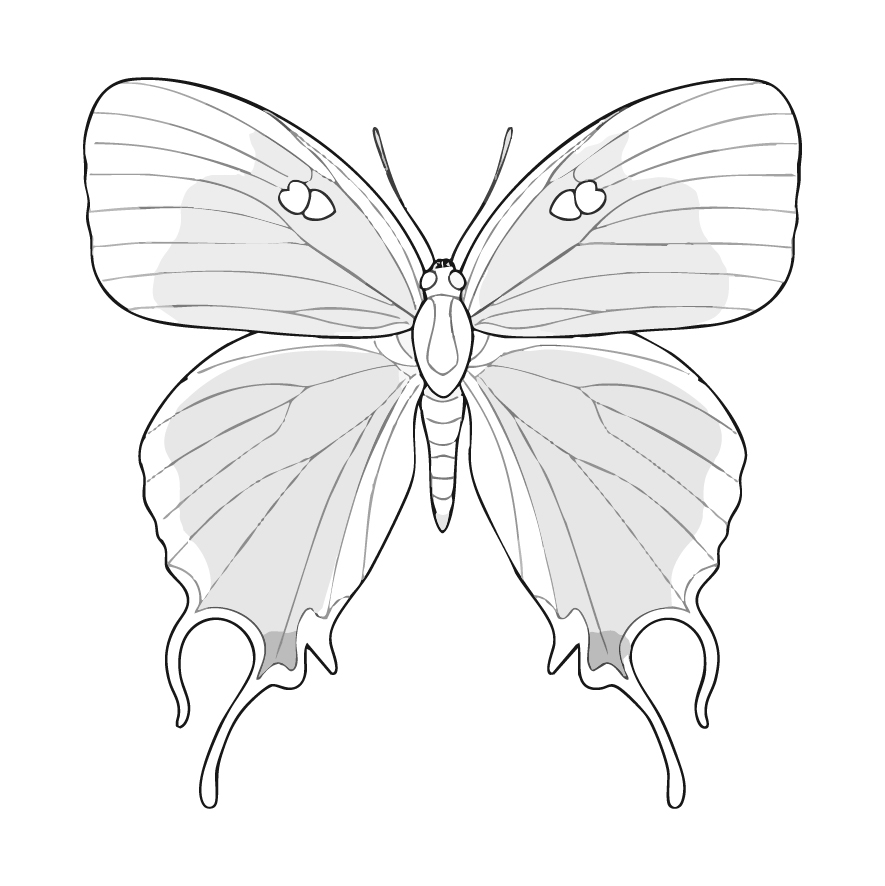

クジャクシジミの塗り絵

難易度:

クジャクシジミの特徴

幻のチョウ!宝石のような美しさを持つシジミチョウ

クジャクシジミは、シジミチョウ科のタイマイ族に分類されるチョウの仲間です。その美しさは、世界中のチョウの中でも特に有名で、コレクターの間では「空飛ぶ宝石」とも呼ばれています。

<英語名と名前の由来>

クジャクシジミの英語名は「Imperial Hairstreak(インペリアル・ヘアストリーク)」です。学名は「Arcas imperialis」と表記されることもあります。

- Imperial(インペリアル)は皇帝の、威厳のあるという意味です。

- Hairstreak(ヘアストリーク)は、シジミチョウの仲間に見られる、細い尾状突起を指します。

この名前は、その羽の裏側にある、クジャクの羽のように豪華で鮮やかな金属光沢のある模様からつけられました。特に、光が当たるとキラキラと青や緑、金色に輝く模様と、飾り羽のような長い尾が特徴で、シジミチョウの仲間では最も美しいもののひとつです。

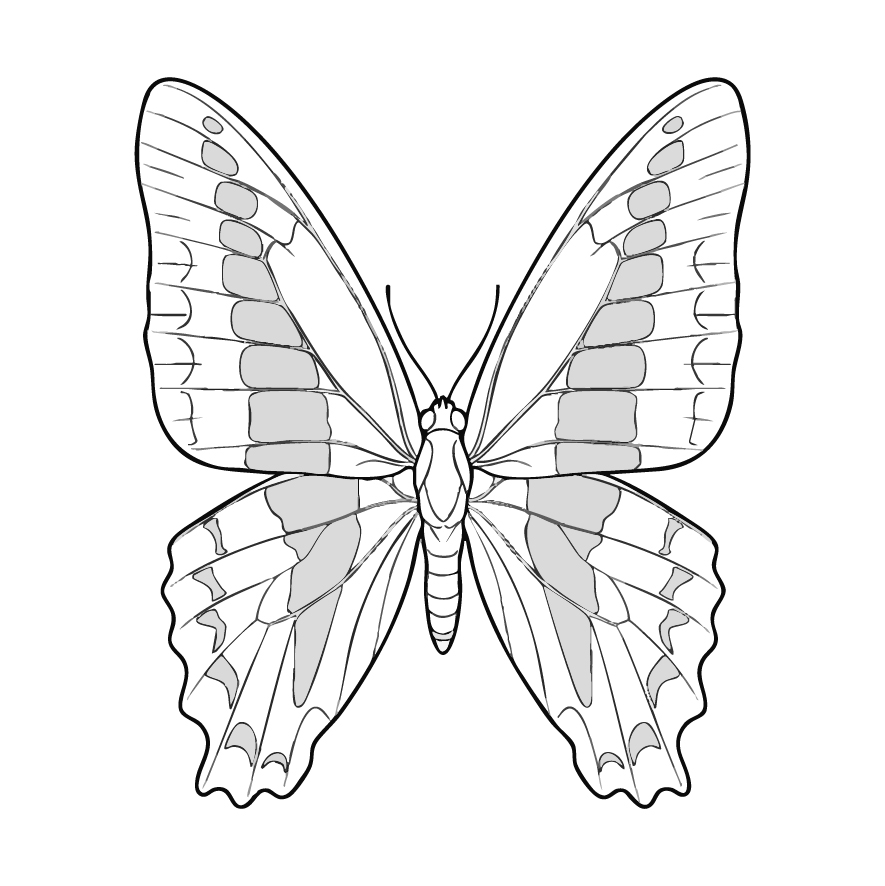

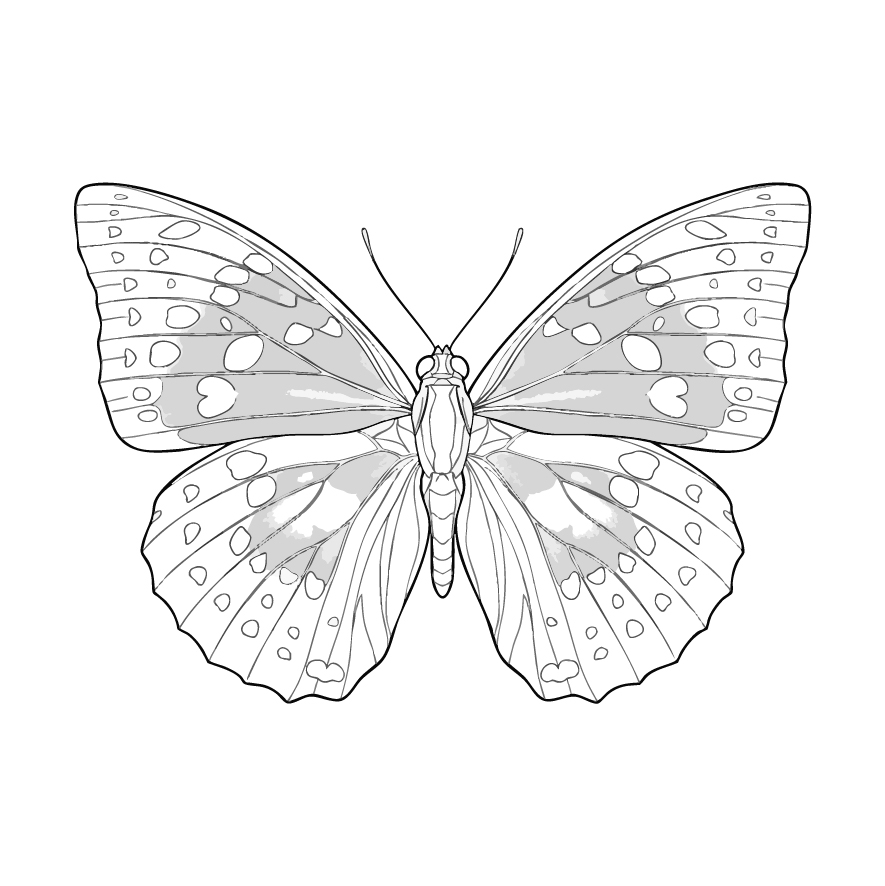

宝石のような 姿

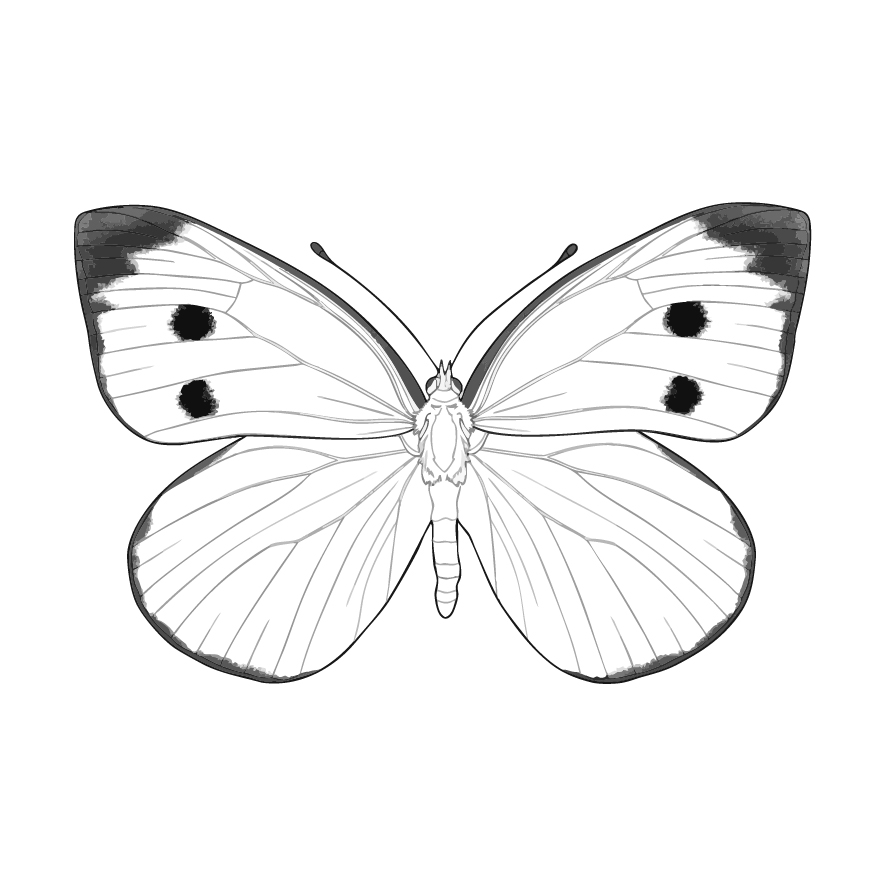

クジャクシジミは、日本のシジミチョウに比べると、少し大きめです。

- 翅を広げた長さ(開長)は、種類によって違いますが、だいたい3センチメートルから5センチメートルくらいです。

- 尾状突起と呼ばれる、細くて長いしっぽのような飾りが何本か伸びているのが特徴です。この尾がフワフワと動いて、鳥などから身を守るのに役立っていると考えられています。

翅の裏側の地色は、濃い茶色や灰色、黒などが多く、その上に、見る角度によって色が変化する玉虫色の緑色や青色の帯のような模様が入っています。また、羽の端には、目玉模様も入っています。

どこに 住んでいるの?

クジャクシジミの仲間は、主に中央アメリカから南アメリカにかけての熱帯の森に生息しています。

- 主な生息地:ブラジル、ペルー、エクアドル、メキシコなどの熱帯雨林や森林です。

- 生息している場所は、日本の県や場所ではなく、南米大陸の国々にある、熱帯の森の比較的高い木の上などで暮らしています。

日本では見られないチョウですが、外国の珍しいチョウの図鑑などでは、その美しい姿を見ることができます。

どんなものを 食べているの?

- 成虫は、主に花の蜜を吸って生活しています。また、森の中で樹液が出ている場所や、腐った果物などにも集まってきます。

- 幼虫は、熱帯に生える特定の植物の葉を食べて育ちます。

クジャクシジミの色を塗るコツ

色の選び方:豪華な「宝石の輝き」を表現しよう!

クジャクシジミの最大の特徴は、見る角度で色が変わる、宝石のような輝きです。ぬりえでも、色を上手に重ねて、不思議なキラキラ感を出してみましょう。

- 基本的な翅の裏の色:土や木に馴染むように、こげ茶色や濃い灰色をベースに塗るのがおすすめです。

- 模様の「光る」部分:模様のふちや、特に光を強く受けているように見せたい場所に、青緑、青、紫色といった色を使います。

- 玉虫色の表現:青を塗った上に緑を少し重ねたり、紫の上に水色を少し重ねたりすると、光で色が変わっているような神秘的な輝きが出せるかもしれません。

模様の塗り方:「キラッ」と光る立体感を出そう!

このチョウの模様は、色がグラデーション(色がだんだん変わっていくこと)のようになっていると、より立体的に見えます。

- グラデーション:光っている模様の真ん中あたりは明るい色(水色やレモン色など)を使い、模様のふちに向かっていくにつれて濃い色(濃い緑や濃い青)にすると、立体感が出ます。

- 尾の表現:細長い尾状突起は、濃い黒やこげ茶色でしっかり描き、先端には白や明るい水色を少し入れて、光っているように見せると、飾り羽のように目立ちます。

- 目玉模様:羽の端にある目玉模様は、真ん中の黒い点と、その周りのオレンジ色、さらにその周りの明るい色をはっきり塗り分けると、生きている目のように見えます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- 本物の色にこだわらず、きみの「こんなクジャクシジミがいたらいいな!」と思う色に塗っていいんだよ。カラフルなチョウも楽しいね!

- 背景を描き足そう!

- クジャクシジミは熱帯雨林に住んでいるから、背景に大きな葉っぱやカラフルな花、明るい太陽の光が差し込んでいる様子などを描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!

-

クジャクシジミ

-