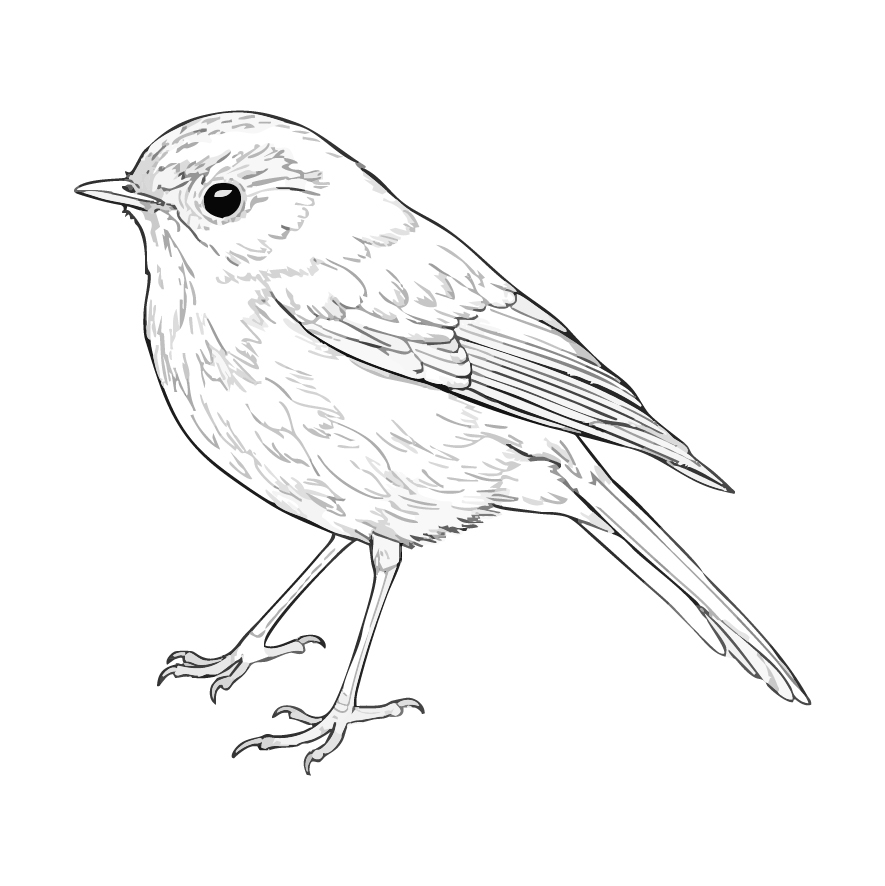

アオサギの塗り絵

難易度:

アオサギの特徴

恐竜のような姿! アオサギ!

アオサギは、日本で見られるサギの中で一番大きな鳥です。細く長い足と、すらりとした首が特徴的で、まるで昔の恐竜のような姿をしています。名前には「アオ」とついていますが、実際の体の色は青ではなく、灰色です。この名前は、昔の言葉で「薄暗い色」を「アオ」と呼んでいたことから付けられたと言われています。

どんなところにいるの?

アオサギは、北海道から沖縄まで、日本の広い地域に生息しています。川や湖、湿地、田んぼなど、水の近くに住んでいます。水辺にじっと立って獲物を待ち伏せしたり、ゆっくり歩いて獲物を探したりします。基本的に単独で行動することが多いですが、繁殖の時期には、たくさんの仲間と集まって、高い木の上に巣を作ります。

鳴き声

アオサギは、「グェーッ」や「ゲァー」という、少し濁ったような、太い声で鳴きます。普段はあまり鳴きませんが、他の鳥を追い払う時や、仲間とコミュニケーションをとる時に鳴きます。

狩りの仕方

アオサギは、とても賢いハンターです。長い首と鋭いクチバシを使って、獲物を捕まえます。

- 待ち伏せ:じっと水辺に立ち止まって、魚やカエルが近づいてくるのを待ちます。

- 突き刺す:大きな魚を見つけると、クチバシで突き刺して捕まえることもあります。

- 丸飲み:捕まえた獲物は、そのまま丸ごと飲み込んでしまいます。

食べ物

アオサギは、肉食なので、色々なものを食べます。

- 魚:一番の好物は魚です。小さな魚から、時には30cmを超えるような大きな魚も食べます。

- 両生類:カエルやオタマジャクシなどを食べます。

- 爬虫類:ヘビやトカゲなどを食べることもあります。

- 昆虫や甲殻類:バッタやトンボ、エビ、カニなども食べます。

飛ぶ姿

アオサギが空を飛んでいる姿も、とても特徴的です。長い首を「S」の字のように曲げ、ゆっくりと大きな翼を動かして飛びます。その姿は、とても優雅で、美しいです。

アオサギの色を塗るコツ

色の選び方:優雅な灰色の姿を表現しよう!

アオサギのぬりえでは、その独特な灰色と、スラリとした体を表現することがポイントです。ただ灰色で塗りつぶすのではなく、光が当たっているところや、影になっているところを工夫して塗ると、もっと本物らしくなります。

- 体の色:

- 基本は灰色で塗ります。少しだけ水色や薄い青色を混ぜると、青みがかったグレーが表現できます。

- 光が当たっている背中や、首の上側は、少しだけ白や薄い灰色を残しておきましょう。

- 影になっているお腹の下側や、足の内側は、濃い灰色や黒色を重ねて塗ると、体がもっこりした立体的な感じになります。

- 頭と目の色:

- 頭は白色で、目の上から後ろに伸びる線は黒色で塗ります。

- クチバシは、黄色や茶色で塗ると、本物らしくなります。

- 足の色:

- 足は、灰色や黒色で、細く長く塗りましょう。

- 背景の色:

- アオサギがいるのは、水辺です。水色、青色、緑色などを組み合わせて、川や湖の風景を表現してみましょう。

- 水の中に魚やカエルを描き加えても楽しいです。

立体感を出す塗り方:「濃淡」と「影」を意識しよう!

アオサギの体は、細くてスラリとしています。この「濃淡」と「影」を上手に表現すると、ぬりえがもっと生き生きして見えます。

- 濃淡を出す場所:

- 首や体の丸い部分に、光が当たっているところを想像して、少し薄い色を残しておきましょう。

- 羽の模様は、濃い色と薄い色で塗り分けると、よりリアルになります。

- 影を出す場所:

- 首の下、お腹の下側、足の内側などは、影になります。

- こういったところに、濃い灰色や黒色を塗ると、体がもっこりした立体的な感じになります。

絵の具や色鉛筆、画材のコツ!

- 色鉛筆:

- 力を入れて濃く塗ったり、力を抜いて薄く塗ったりすることで、濃淡を表現しやすいです。

- 灰色の上に、他の色(黒や白など)を重ねて塗ると、深みのある色になります。

- クレヨン:

- クレヨンで塗ると、つるつるした感じを出しやすいです。指でこすって色をぼかすこともできます。

- 絵の具:

- 薄い灰色で全体を塗り、乾いてから濃い灰色で羽の模様を描き加えると、きれいに塗り分けられます。

きみの想像力と、自由な発想で、世界に一つだけの素敵なアオサギのぬりえを完成させてください!

-

アオサギ

-

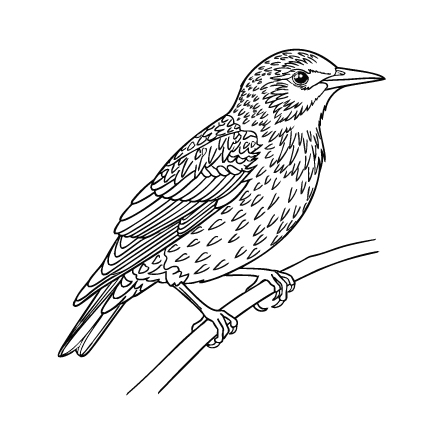

アオサギ2

-