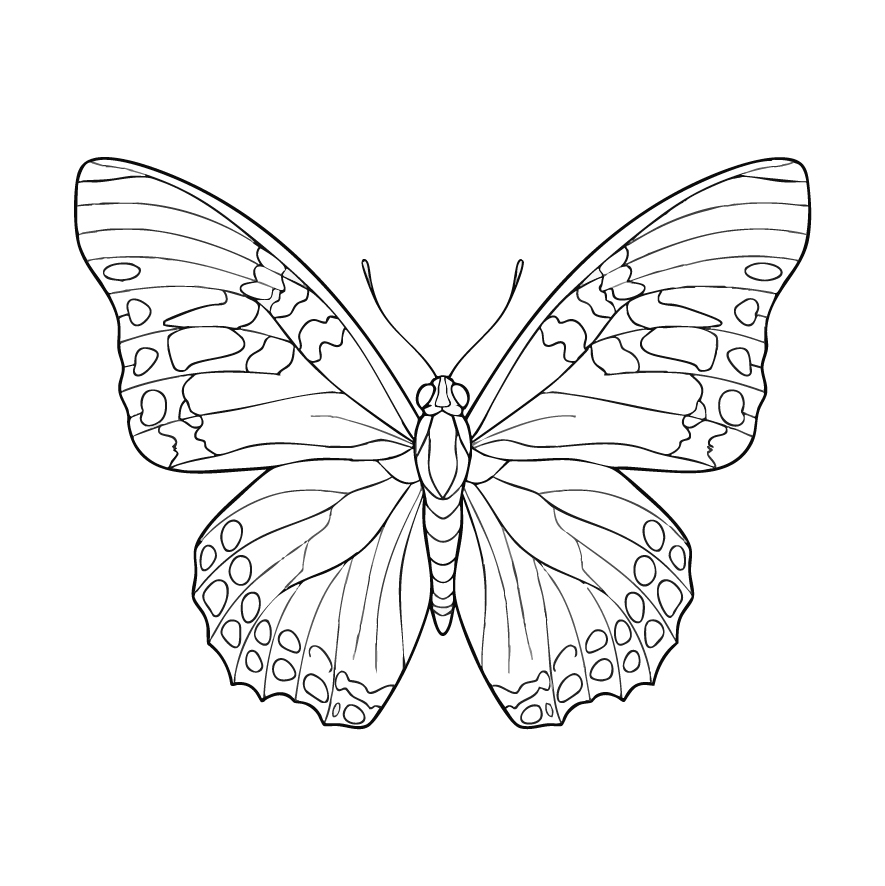

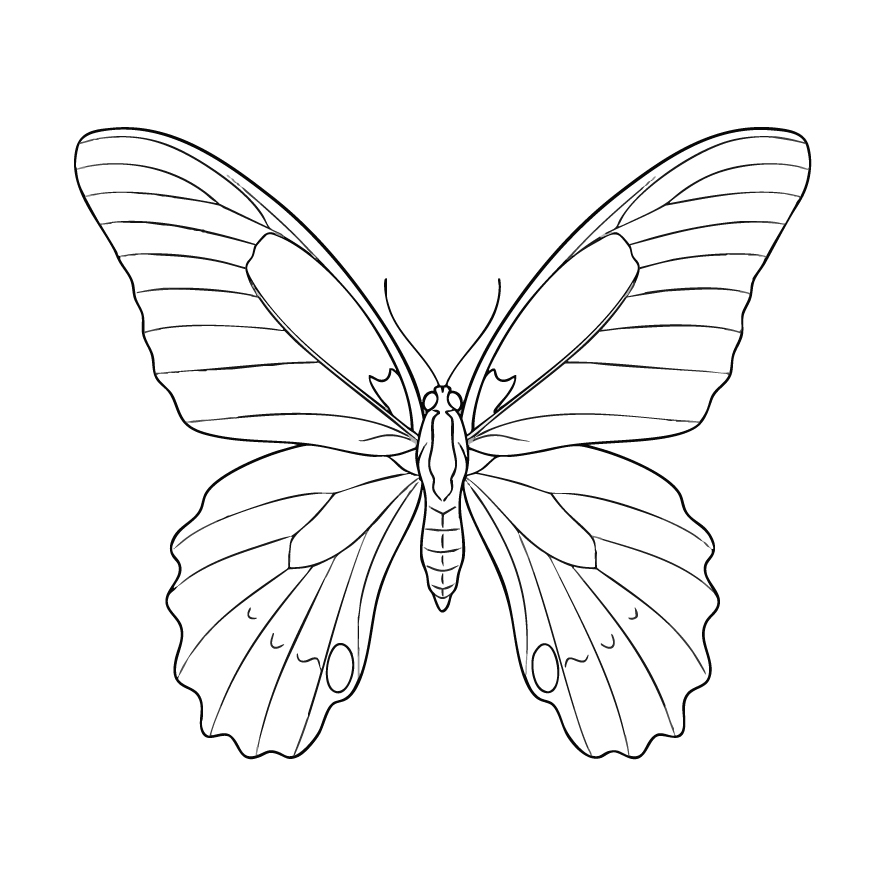

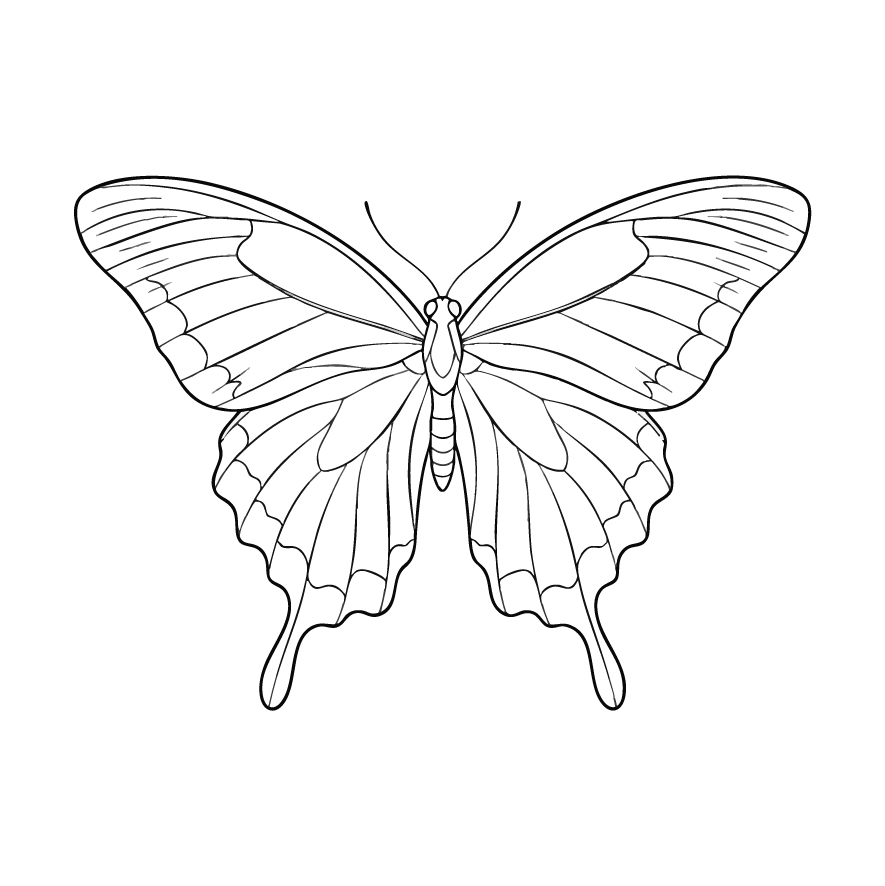

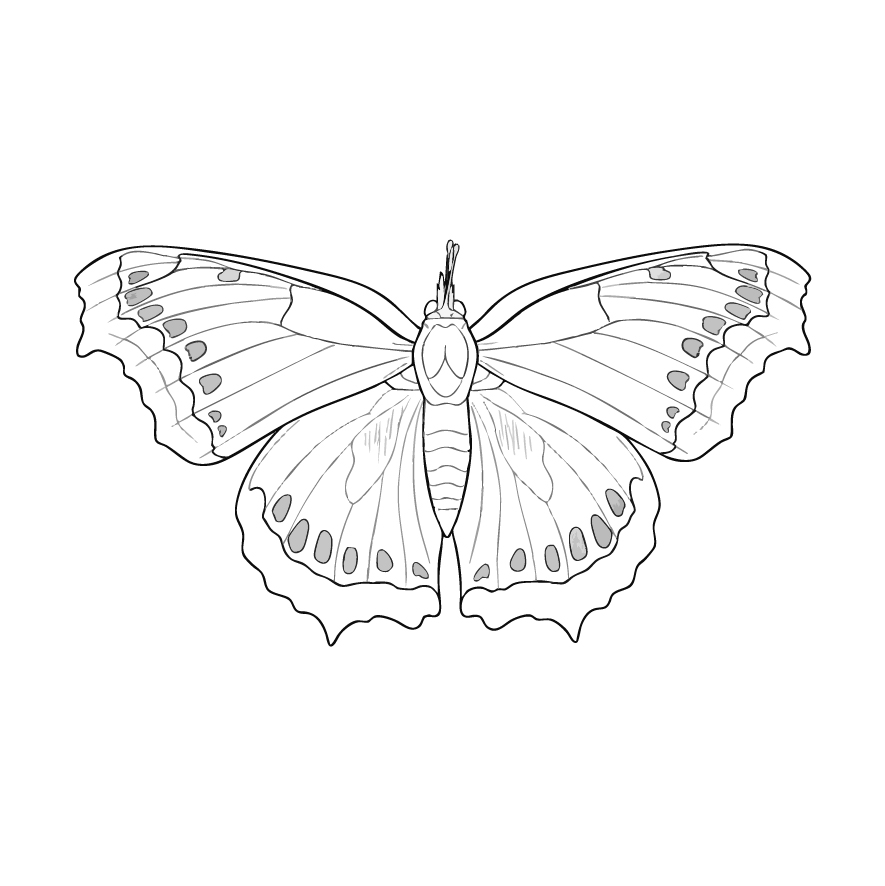

キベリタテハの塗り絵

難易度:

キベリタテハの特徴

黄色い フチ取りが 目印の 冬を 越す チョウ!

キベリタテハは、タテハチョウの仲間で、羽のフチに鮮やかな黄色い帯が入っているのが特徴のチョウです。この黄色いフチが、まるで羽を縁取っているように見えることから、とても目立ちます。また、成虫の姿で冬を越すという、日本のチョウでは珍しい生態を持っています。

キベリタテハの英語名は Nymphalis antiopa です。これは、ギリシャ神話に登場するアマゾンの女王アンティオペにちなんで名付けられました。和名の「キベリタテハ」は、羽の黄色いフチ(キベリ)と、タテハチョウの仲間であることに由来しています。

どこに 住んでいるの?

キベリタテハは、北半球の広い範囲に生息しています。日本のほか、ヨーロッパ、北アメリカ、アジアの温帯地域で見られます。

- 日本国内の生息地:主に北海道や本州の標高が高い山地(東北地方、中部地方など)に生息しています。温暖な平地よりも、涼しい場所を好みます。

- 高原の林や、シラカバやヤナギといった木の生えている場所でよく見られます。

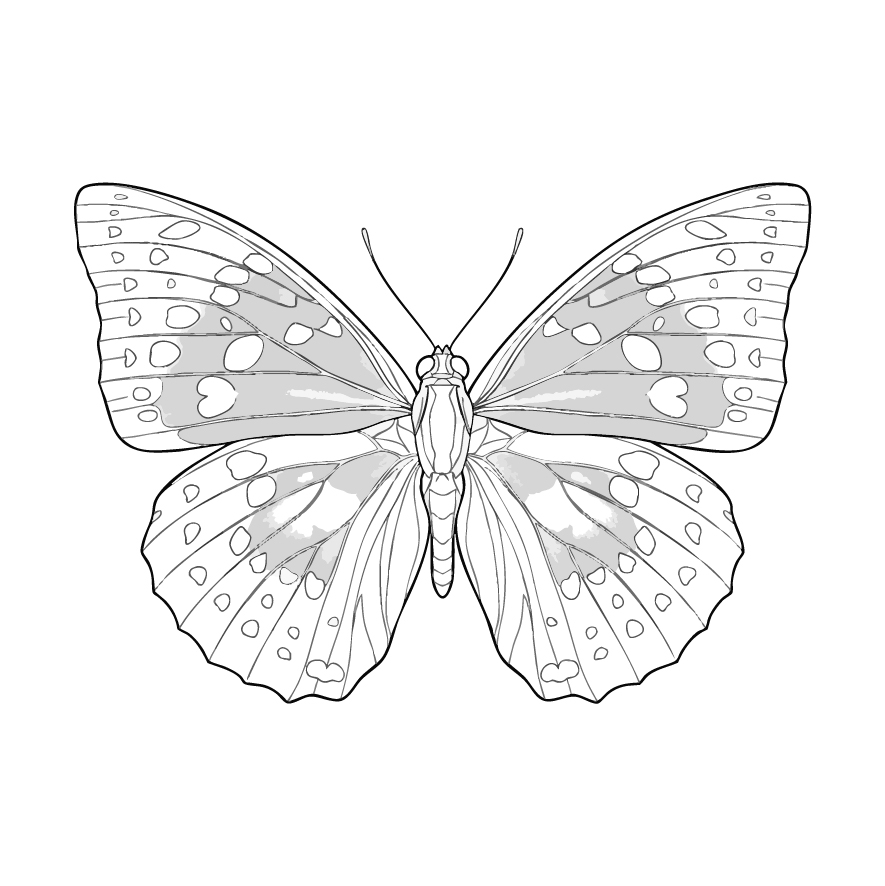

体の 模様は どんな感じ?

キベリタテハの羽の模様は、とてもシンプルで上品な美しさがあります。

- 羽の基本色:全体が濃い焦げ茶色や暗い紫色をしています。

- フチの黄色:羽のフチに沿って、鮮やかな黄色やクリーム色の太い帯が入っています。この黄色い帯の内側には、青い点が並んでいるのも特徴です。

- 羽の裏側:裏側は、木の皮のような濃い茶色や灰色で、細かい模様が入っています。これは、羽を閉じて休んでいるときに、木の幹に隠れるためのカモフラージュになっています。

- 大きさ:羽を広げた大きさは、7センチメートルから8センチメートルくらいで、タテハチョウとしては大きめです。

どんなものを 食べるの?

キベリタテハは、成長の段階で食べるものが変わります。

- 幼虫:主にヤナギやシラカバ、ニレなどの葉っぱを、群れになって食べます。

- 成虫:花の蜜ではなく、主に木の樹液や腐った果実を吸って栄養にします。春先には、雪解け水や地面の水分を吸っている姿も見られます。

一生は どのくらい?

キベリタテハは、年に1回発生します。

- 夏に成虫になった後、秋に栄養を蓄え、そのまま成虫の姿で冬を越します(越冬)。

- 翌年の春、雪が解けるとすぐに飛び始め、たまごを産んで一生を終えます。このため、冬から春にかけて成虫を見ることができます。

キベリタテハの色を塗るコツ

色の選び方:焦げ茶と 黄色の コントラストを 楽しもう!

キベリタテハのぬりえは、濃い基本色と鮮やかなフチの色をハッキリと塗り分けるのがポイントです。

- 羽の基本色:全体を濃い焦げ茶色や暗い紫色で丁寧に塗りましょう。濃い色を使うことで、フチの黄色が際立ちます。

- 黄色いフチ:フチの帯は、明るい黄色やレモンイエローで、はっきりと塗ります。この黄色い帯の内側には、青い点をちょんちょんと塗ると、よりリアルになるよ。

- 裏側の模様:裏側を塗る場合は、濃い茶色や灰色で、木の幹のような質感を表現するように塗りましょう。

塗り方の ヒント:フチを 際立たせて 立体感を 出そう!

- フチの表現:黄色い帯と、内側の濃い色の境目を、濃い茶色や黒で細く縁取ると、黄色がグッと引き立って見えます。

- 立体感を出す:羽の根元(体に近い部分)は濃い色に、フチの黄色い部分は明るい色にすると、羽が立体的に見えるよ。

ぬりえを 楽しむための ヒント!

- 自由に表現しよう!

- 本物の色にこだわらず、きみの「こんなキベリタテハがいたらいいな!」と思う色に塗っていいんだよ。七色のフチや、真っ赤な体など、オリジナルのチョウも楽しいね!

- 背景を描き加えてみよう!

- キベリタテハがとまっているのは、どんな場所かな? 雪解けの地面や、シラカバの白い幹、ヤナギの葉っぱを描き加えると、もっと絵が生き生きするよ!

-

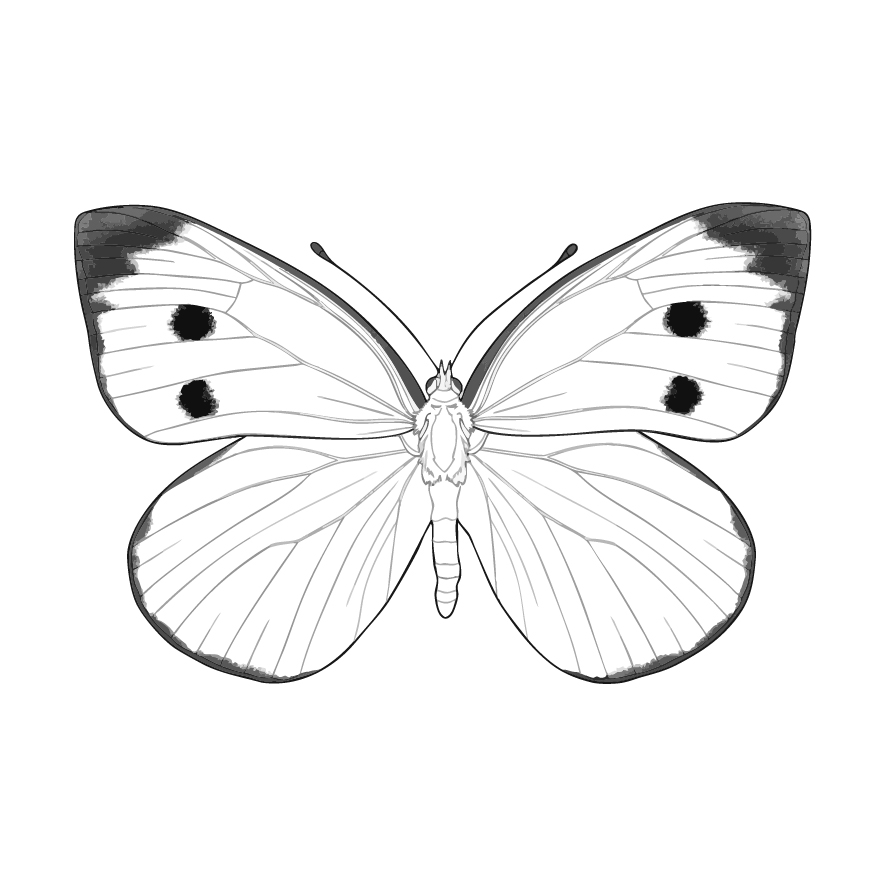

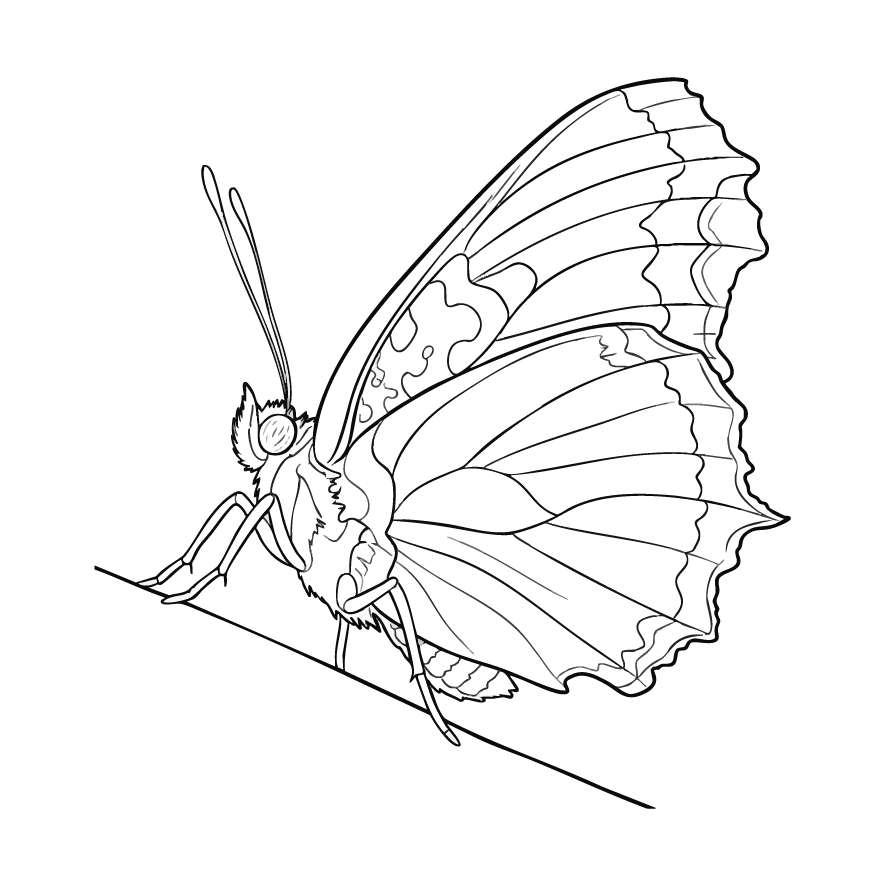

キベリタテハ

-

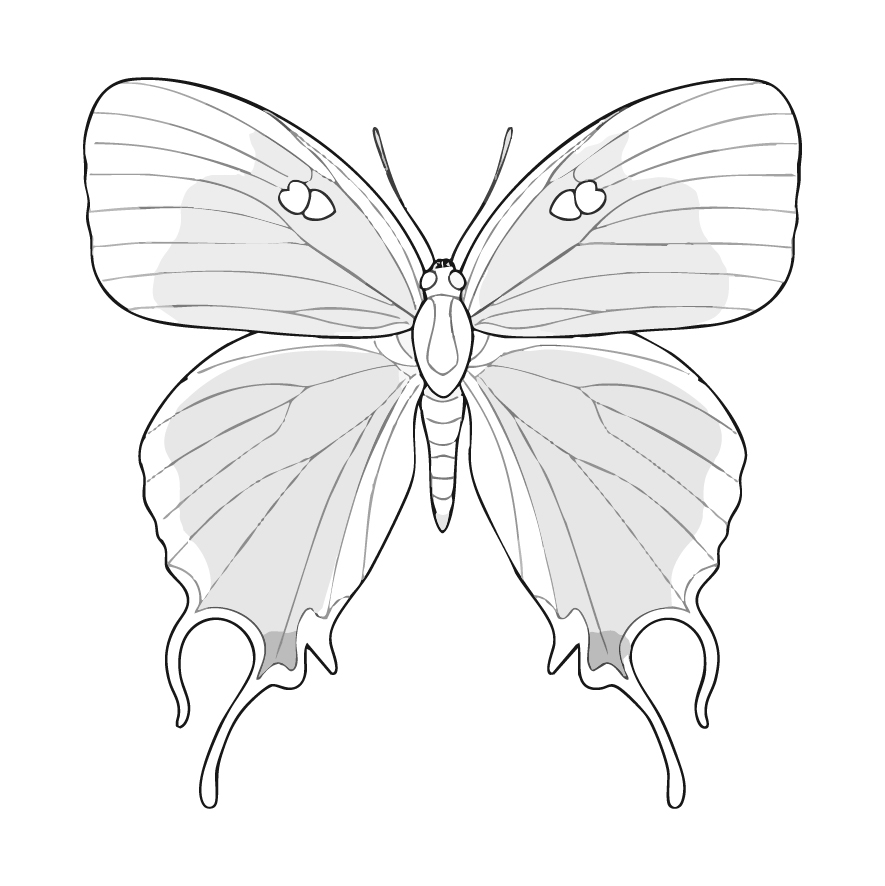

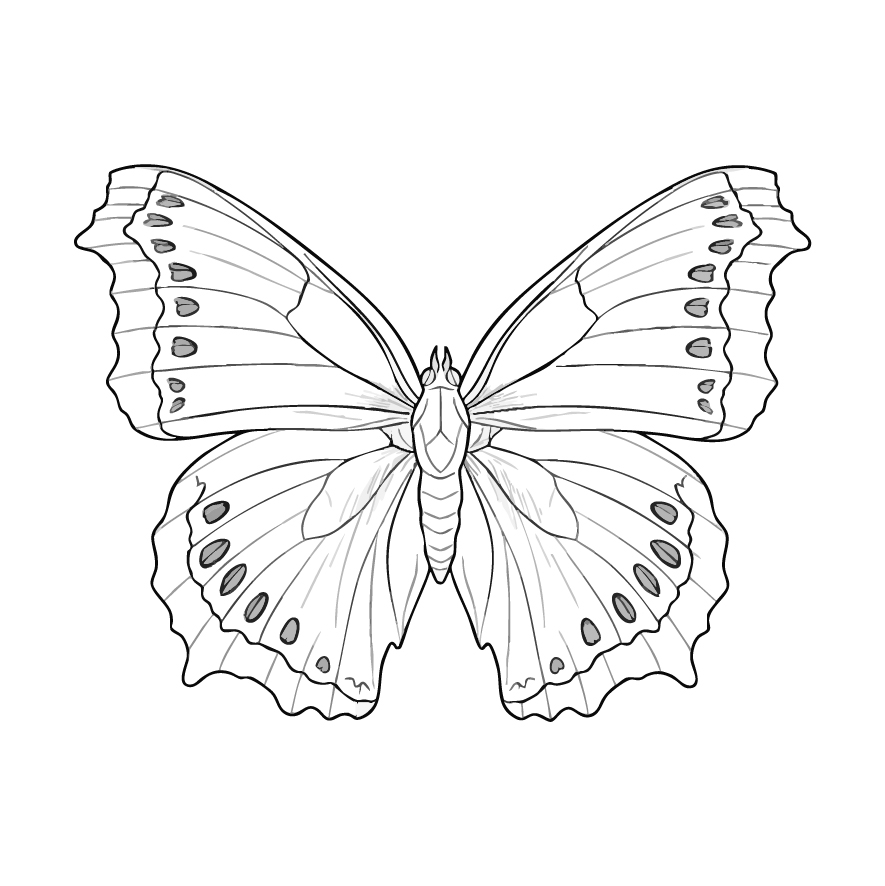

キベリタテハ2

-

-

キベリタテハ3

-