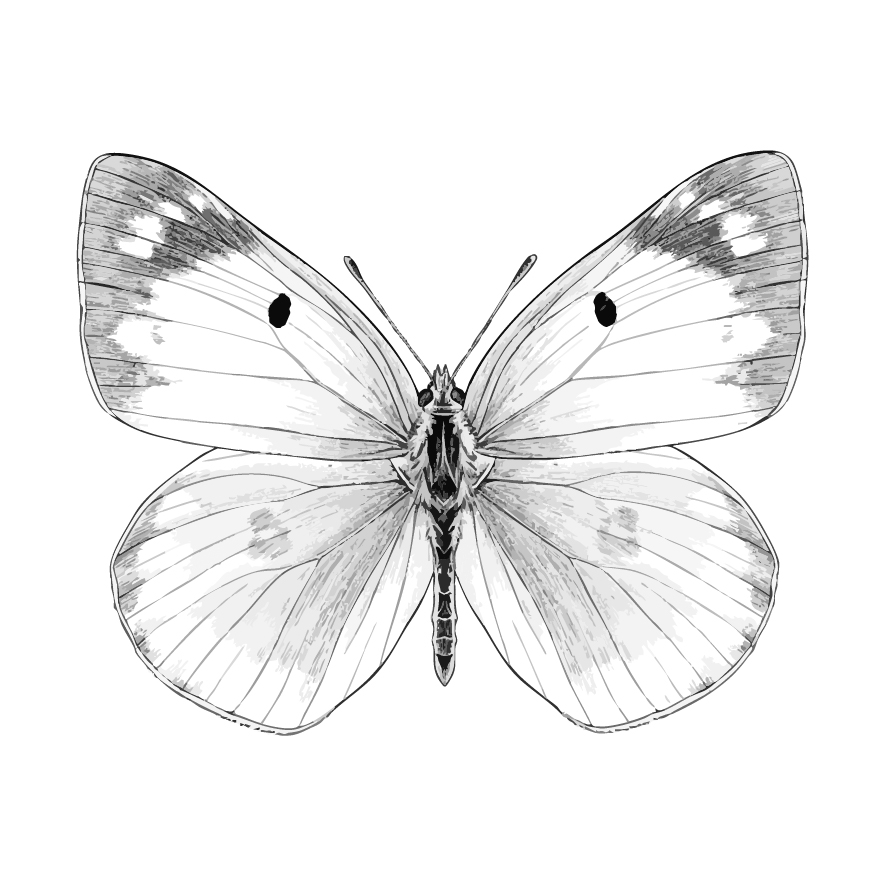

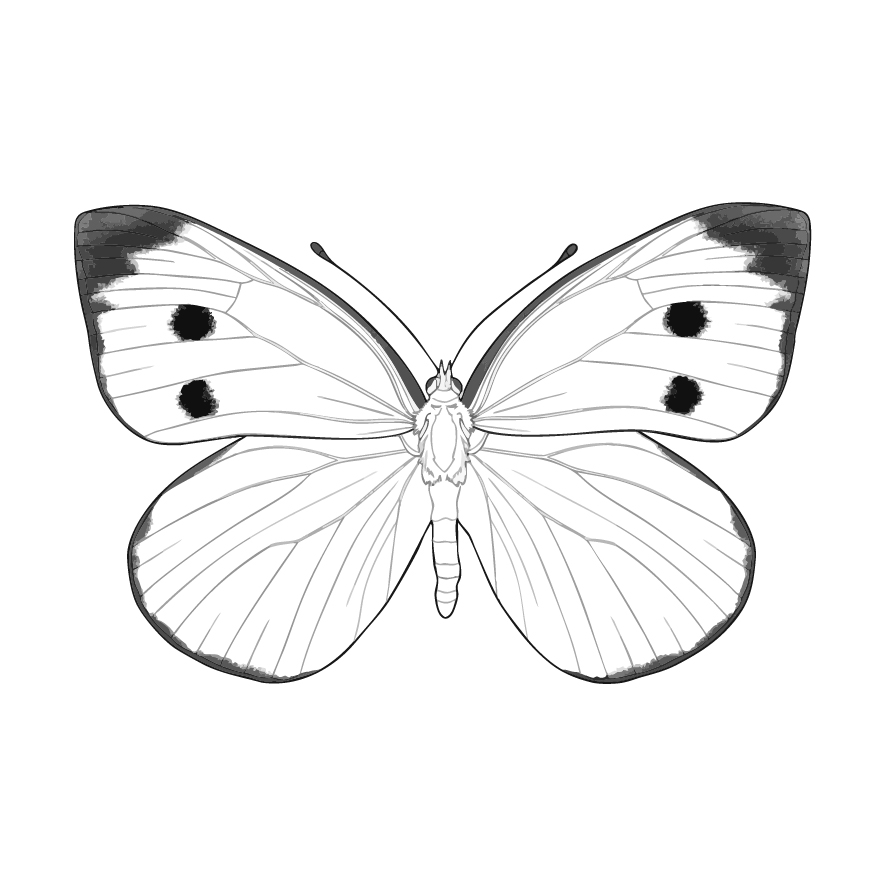

モンシロチョウの塗り絵

難易度:

~

~

~

~

モンシロチョウの特徴

畑や公園で舞う!みんなの身近な白いチョウ

モンシロチョウは、シロチョウ科に分類される、日本で最も普通に見られるチョウの一つです。春先に最初に見られるチョウとしても知られ、畑や公園、河原など、身近な場所に広く生息しています。

英語名と名前の由来

モンシロチョウの英語名は「Small White(スモール・ホワイト)」や「Cabbage White(キャベツ・ホワイト)」です。

- Small Whiteは、その小さな白い姿をそのまま表しています。

- Cabbage Whiteは、幼虫がキャベツやアブラナなどの葉を食べることからつけられました。

和名のモンシロは、白い翅に黒い紋(模様)があることから名付けられました。オスには前翅に黒い紋が二つ、メスには一つあるのが特徴です。

小さくて やさしい 姿

モンシロチョウは、ナミアゲハなどに比べて、体も翅も小さなチョウです。

- 翅を広げた長さ(開長)は、だいたい4センチメートルから5センチメートルくらいで、子どもの手のひらに乗るくらいの大きさです。

- 翅の地の色は、やさしい白で、透き通るような白さが特徴です。

- オスの翅には、前翅のふち近くに黒い点のような紋が二つあります。

- メスの翅には、オスよりも少し濃い色で黒い紋が一つだけあります。

- 春に見られるモンシロチョウは、夏に見られるものよりも少し小さく、体や翅の黒い部分が濃くなる傾向があります。

飛び方は、フワリフワリとゆったりとした優雅な飛び方をします。

どこに 住んでいるの?

モンシロチョウは、日本全国のほとんど全ての場所に生息しています。

- 主な生息地:北海道、本州、四国、九州、南西諸島まで、非常に広い範囲に分布しています。

- 生息する場所:平野部や畑、公園、学校の校庭など、アブラナ科の植物が生えている場所に多く見られます。

古代(じょうもん時代)に、人々が農耕を始めたときに、アブラナ科の栽培植物と一緒にアジア大陸から日本に持ち込まれたという説が有力です。

どんなものを 食べているの?

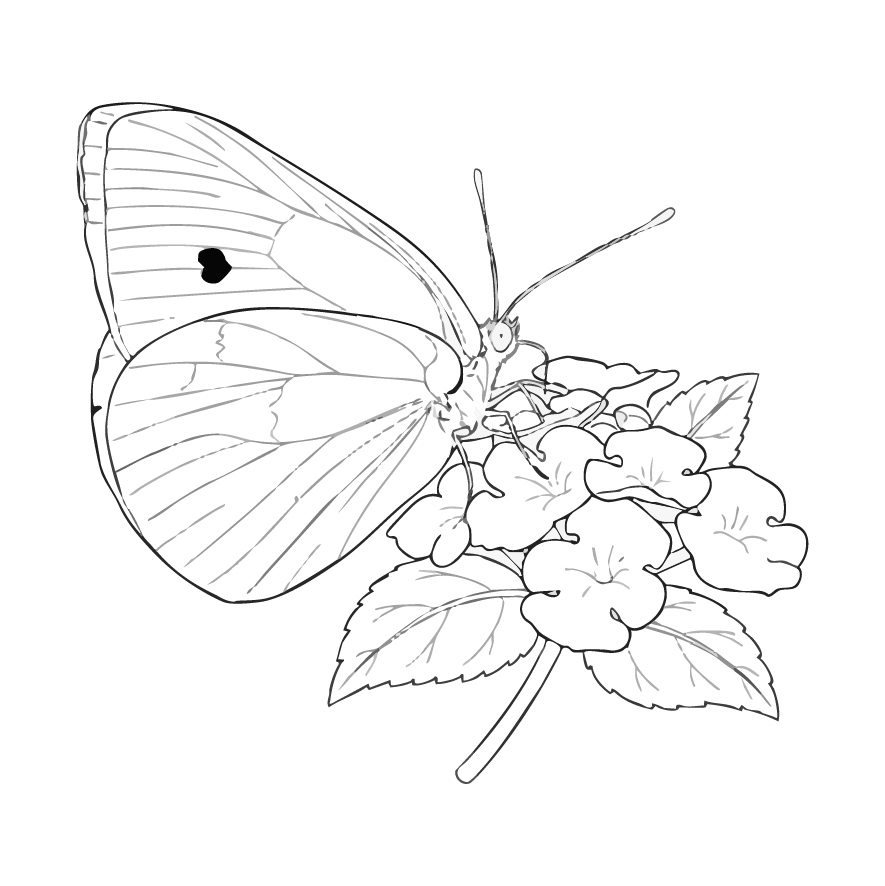

- 成虫は、主に花の蜜を吸って生活しています。黄色い花や紫色の花など、さまざまな花に集まります。

- 幼虫は、アブラナ科の植物の葉を食べて育ちます。具体的には、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、そして春に咲く菜の花などの葉をモリモリと食べます。

モンシロチョウの色を塗るコツ

色の選び方:透明感のある「やさしい白」を表現しよう!

モンシロチョウの翅は、ただの白ではなく、少し透き通ったようなやさしい白が魅力です。ぬりえでは、白をどう表現するかがポイントになります。

- 基本的な翅の色:白い紙の色をそのまま活かすのが一番です。もし色を塗る場合は、ごく薄い灰色や、うすい水色をごく軽く塗って、影の部分だけを表現しましょう。

- 紋の色:オスとメスの黒い紋は、濃い黒で丸くしっかり塗ってください。この黒を濃くすることで、隣の白い翅がより際立ちます。

- 体の色:胴体は、黒や濃い灰色をベースに、上から白い色を少し重ね塗りすると、毛が生えているような柔らかい感じが出ます。

模様の塗り方:フワリとした軽やかさを出そう!

モンシロチョウの軽やかに舞う姿をイメージして、ふわっとした塗り方を意識しましょう。

- 影の表現:翅のふちや、翅と体がくっついている根元など、光が当たらない場所に、ごく薄い灰色や薄い水色でそっと影をつけると、白い翅が立体的に見えます。

- グラデーション:影を塗るときは、濃い色から薄い色へグラデーション(色が少しずつ変わっていくこと)になるように塗ると、自然な影になります。

- 目:目玉は黒でしっかりと描き、その周りに白いハイライト(光)を入れると、チョウが生き生きした表情になります。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- モンシロチョウは白いチョウですが、きみの好きな色を少し混ぜて、世界に一つだけのカラフルなモンシロチョウを自由に表現しても楽しいね!自由に表現しよう!

- 背景を描き足そう!

- モンシロチョウはナノハナが大好きです。背景に明るい黄色のナノハナ畑や、青い空、白い雲などを描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!

-

モンシロチョウ

-

モンシロチョウ2

-