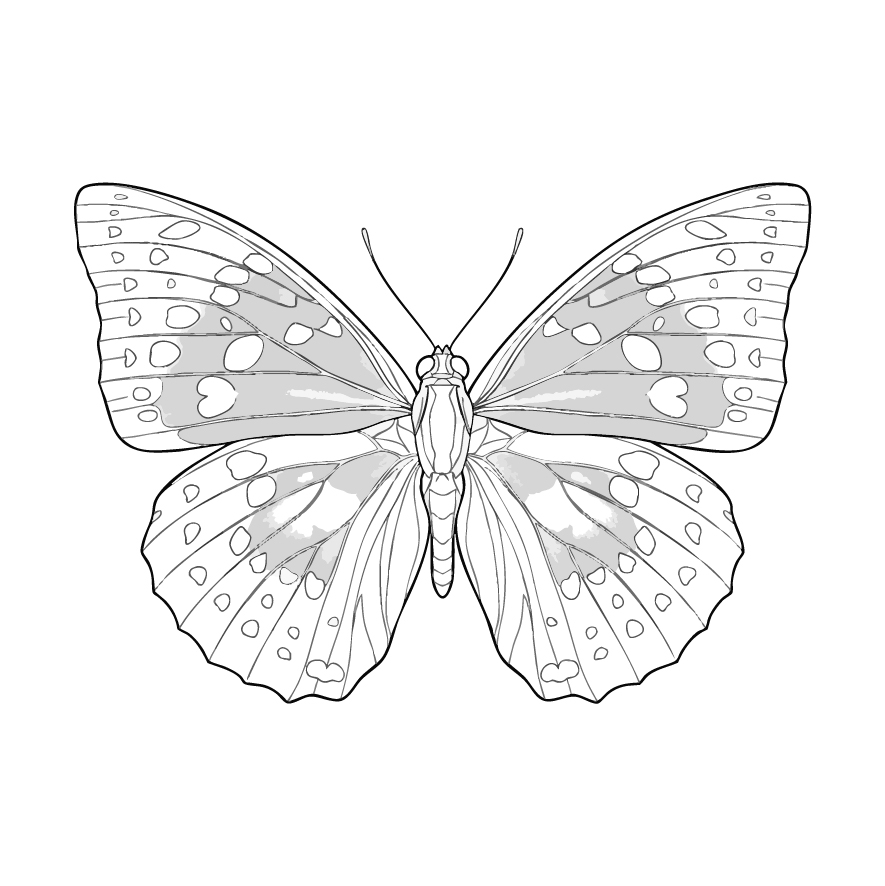

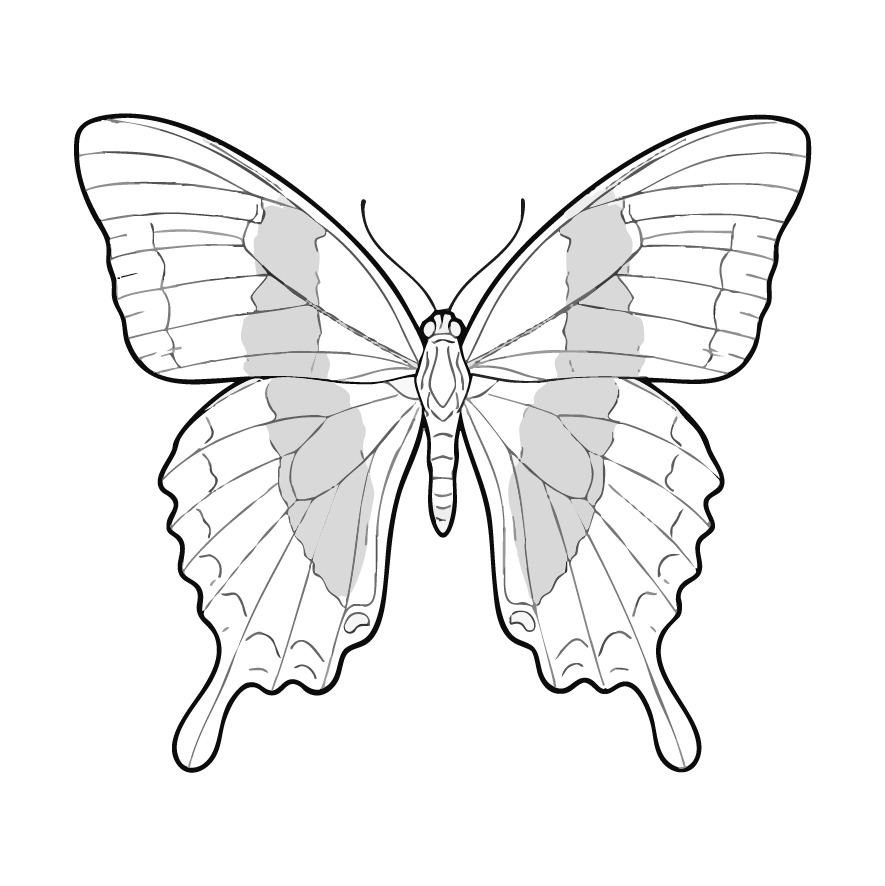

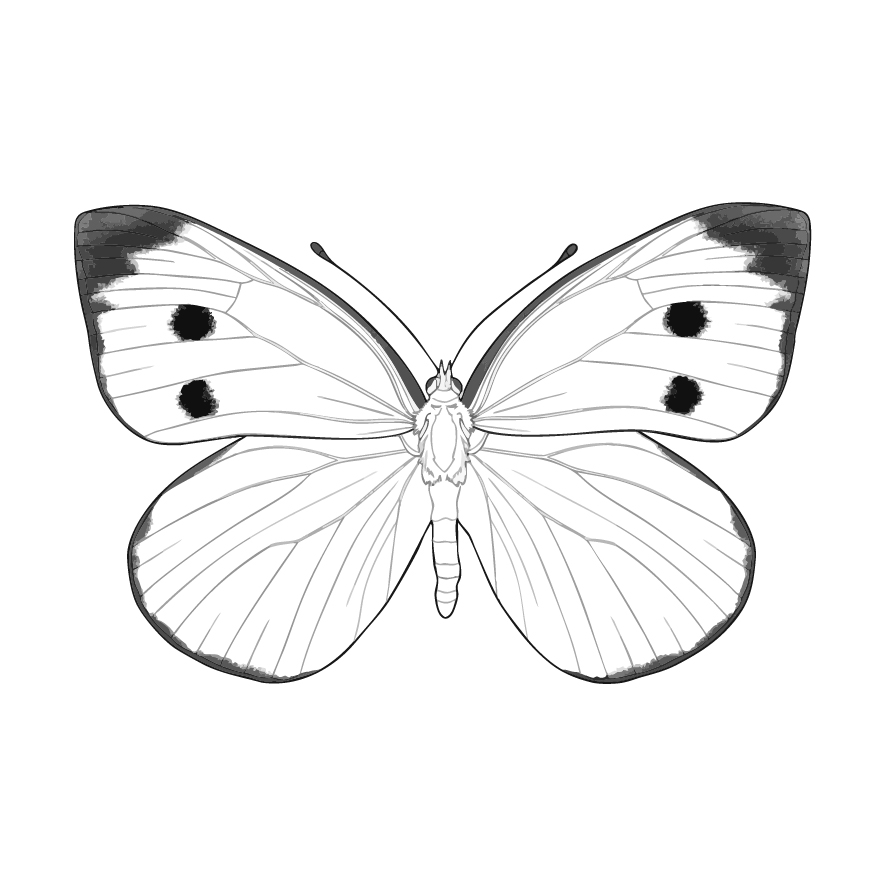

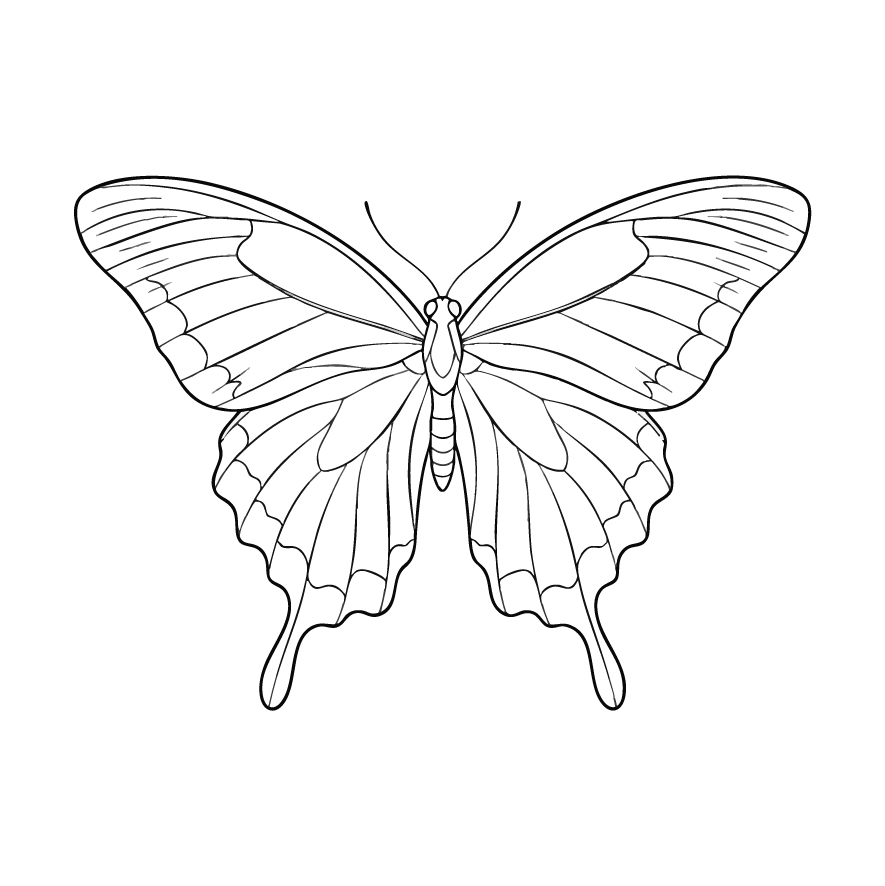

ミイロシジミタテハの塗り絵

ミイロシジミタテハの特徴

世界一美しい!七色に輝く小さな宝石

ミイロシジミタテハは、シジミタテハ科に分類されるチョウの仲間です。名前には「シジミ」と「タテハ」の両方が入っていますが、タテハチョウ科ではなく、シジミチョウ科に近いグループとして分類されています。その羽の美しさから、世界でも最も美しいチョウの一つに数えられ、「生ける宝石」にたとえられることもあります。

<英語名と名前の由来>

ミイロシジミタテハの代表的な種類は、学名「Ancyluris formosissima」として知られています。英語名は、そのまま学名で呼ばれるか、またはその美しい見た目から「Formosissima」という名前で呼ばれることもあります。

- Formosissima(フォルモシッシマ)は、ラテン語で「とても美しい」という意味を持っています。

和名のミイロ(三色)は、羽の模様が光の当たり方で青、緑、紫、赤など、さまざまな色に輝き、七色(虹色)に見えることから名付けられたと考えられています。シジミチョウのような小さい体の中に、タテハチョウのような鮮やかで複雑な模様を持っていることが、このチョウの最大の特徴です。

虹色に輝く 姿

ミイロシジミタテハは、タテハチョウの仲間としては比較的小さく、日本のシジミチョウと比べても少し大きいくらいのサイズです。

- 翅を広げた長さ(開長)は、だいたい4センチメートルから5センチメートルほどで、大人の手の親指くらいの大きさです。

- 翅の表側は、光沢のある黒や濃い青色の地に、鮮やかな青、緑、赤といった色が帯状の模様となって入っています。

- 特に光が当たると、その模様が玉虫色にキラキラと輝き、見る角度によって色が変化するのが特徴です。

飛ぶスピードはとても速く、森の中をすばやく飛び回るため、なかなか捕まえるのが難しいチョウとしても知られています。

どこに 住んでいるの?

ミイロシジミタテハの仲間は、新熱帯区と呼ばれる、主に中央アメリカから南アメリカにかけての地域に生息しています。

- 主な生息地:ペルー、エクアドル、コロンビア、ボリビアといった南米大陸の国々の熱帯雨林です。

- 特に、アンデス山脈のふもとにある標高の高い熱帯の森など、限られた場所に暮らしています。

日本の県や場所には生息していません。遠い南米のジャングルに住んでいる、とても珍しいチョウです。

どんなものを 食べているの?

- 成虫は、主に花の蜜を吸って生活していますが、森の中の湿った地面や水辺にも集まり、水分やミネラルを吸水することがよく知られています。

- 幼虫は、熱帯に生えている特定の植物の葉を食べて育ちます。

ミイロシジミタテハの色を塗るコツ

色の選び方:見る角度で変わる「玉虫色」を表現しよう!

ミイロシジミタテハの魅力は、何と言っても虹色に輝く美しい模様です。ぬりえでは、一つの模様の中に複数の色を使って、色が変化しているように見せるのがコツです。

- 基本的な地の色:羽の大部分を占める地の色は、深みのある黒や、わずかに光沢のある濃い青色に塗るのがおすすめです。

- 虹色の模様:模様の部分は、青、濃い青、紫、緑など、いくつもの色を準備しましょう。

- 輝きの表現:模様の真ん中や光が当たっているように見せたい場所に、水色や明るい緑色を入れ、その周りを濃い青や紫で囲むように塗ると、玉虫色にキラキラと光っているように見えます。

模様の塗り方:グラデーションで立体的に!

このチョウの模様を塗る時は、グラデーション(色が少しずつ変わっていくこと)を意識すると、羽に立体感が出ます。

- グラデーションの基本:色鉛筆なら、まず薄い色で模様全体を塗り、その上から濃い色を少し力を入れて重ねていくと、きれいに色が変化しているように見えます。

- 模様のふち:色の帯状の模様のふちは、濃い黒や濃い青でしっかりと塗ると、模様がくっきりして、羽が引き締まって見えます。

- 尾(お)の表現:細く伸びた尾状突起は、黒でしっかり描き、少し明るい色を混ぜることで、フワフワと動いているような感じが出せます。

ぬりえを楽しむためのヒント!

- 自由に表現しよう!

- 本物の色にこだわりすぎず、きみの好きな色で塗っても大丈夫です。金色や銀色の色鉛筆を少し使うと、より宝石のような輝きが出せるかもしれません。自由に表現しよう!

- 背景を描き足そう!

- ミイロシジミタテハが住んでいる熱帯の森をイメージして、大きな木やジャングルの緑、湿った地面などを描き足すと、絵がもっと生き生きするよ!

-

ミイロシジミタテハ

-